Préparer l’agrégation de lettres modernes suppose de s’aligner sur un programme limitatif annuel (œuvres intégrales, dossiers critiques et un thème de littérature générale et comparée) et sur des attendus précis : une composition française problématisée et architecturée sur les œuvres au programme, des oraux de leçon et d’explication linéaire adossés à des lectures intégrales, une question de grammaire mobilisant une terminologie pointue, et, plus largement, la maîtrise des outils de stylistique, de poétique et d’histoire littéraire. Sont évaluées la justesse des références, la précision de la langue, la capacité à situer un passage, à construire des plans fermes et à dégager des enjeux sans paraphrase.

La sélection qui suit réunit des ouvrages pour transformer le programme en matière exploitable : méthodes de dissertation, modèles d’explication, instruments de stylistique et de grammaire, repères d’histoire littéraire. Objectif : disposer d’outils pour ficher utile, bâtir des plans opérants, choisir des exemples probants, calibrer l’entraînement en vue des épreuves, dans le respect des exigences réelles du concours et des recommandations des jurys.

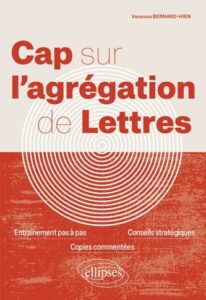

1. Cap sur l’agrégation de Lettres (Ellipses, 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ce guide pose d’emblée le cadre pour qui entre en préparation ou reprend le concours après une interruption. L’ouvrage présente les trois voies de l’agrégation de Lettres (externe, interne, spéciale), détaille les épreuves écrites et orales et, surtout, propose une méthode d’organisation du travail avant même la publication du programme et pendant toute l’année.

On y trouve des conseils de planification (calendrier réaliste, alternance révisions/écriture), des repères sur l’exploitation pédagogique du programme (utile pour la leçon) et des éclairages concrets : comment lire « utile », comment bâtir des fiches qui servent vraiment l’argumentation, comment articuler entraînements chronométrés et approfondissements.

La force du livre tient à sa lisibilité et à son pragmatisme : il aide à passer d’un savoir dispersé à une trajectoire de préparation, du long cours (habitus de lecture, veille bibliographique) au court terme (semaine-type, simulations d’épreuves).

Son intérêt dépasse la seule prise en main : relu aux moments charnières (rentrée, Toussaint, février), il sert de boussole pour rectifier le tir, hiérarchiser l’effort et éviter le perfectionnisme stérile. En somme, un manuel d’ingénierie de concours, qui fait gagner des semaines en structurant les priorités.

Comment l’utiliser ?

- Construire un planning à rebours des écrits puis des oraux (jalons à 12/8/4/2 semaines).

- Décliner chaque œuvre du programme en trois couches : fiches de fond → lectures critiques ciblées → sujets d’entraînement.

- Mettre en place deux créneaux hebdomadaires chronométrés (dissertation/explication).

- Refaire le diagnostic après chaque devoir blanc : forces, lacunes, plan d’action.

- S’en servir pour briefer un binôme de préparation (partage des tâches, échanges de copies).

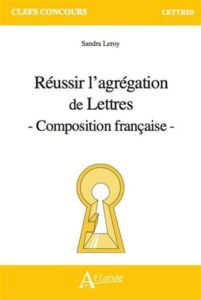

2. Réussir l’agrégation de Lettres – Composition française (Atlande, 2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Entièrement consacré à l’épreuve reine, ce vade-mecum de la dissertation sur programme transforme les attentes du jury en gestes opératoires : lecture active des libellés, problématisation, construction de plans modulables, gestion fine des exemples.

S’appuyant sur des rapports récents, l’ouvrage met en évidence ce qui distingue une copie admissible d’une copie qui porte : pertinence des enjeux, transitions qui pensent, exploitation précise des œuvres (et non paraphrase), articulation des références critiques sans pastiche universitaire. Les chapitres fonctionnent comme des fiches réflexes : poser l’axe, éprouver l’antithèse, calibrer l’introduction (contexte/problème/annonce), rédiger une conclusion qui ouvre sans relancer.

L’auteur rappelle aussi les pièges fréquents (plan par auteurs, citations d’ornement, thèses « hors-sol ») et propose des gestes de secours pour les jours où la pensée résiste : reformulations productives, scénarios alternatifs de plan, bascules entre histoire littéraire et poétique des formes. L’approche est pensée pour le temps contraint : durées cibles, grilles pour auditer ses copies, matrices de plans réutilisables. Un manuel qui « désenchante » la dissertation pour la rendre pilotable.

Comment l’utiliser ?

- Constituer un répertoire de plans-types (problèmes récurrents, angles génériques).

- Monter une banque d’exemples par œuvre (extraits-minute + angle de lecture).

- Faire des devoirs au format jury (7 h) et des « sprints » (2 h → intro + plan).

- Tenir une grille d’évaluation fixe (pertinence, articulation, preuve, style).

- Relire sa copie 48 h plus tard et réécrire l’introduction : apprendre à viser juste.

3. L’explication de texte littéraire (Armand Colin, 4e éd., 2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Référence méthodologique éprouvée, cette 4ᵉ édition marie cadre théorique et pratique intégrale de l’explication. Première vertu : replacer l’exercice dans son histoire (de la tradition rhétorique au close reading) et en dégager les invariants : focalisation sur un extrait bref, progression linéaire, relevé raisonné, fil problématique.

Deuxième atout : des explications complètes du XVIᵉ au XXᵉ siècle (poésie, théâtre, roman, prose d’idées) qui jouent le rôle de modèles transposables : on y voit comment une hypothèse de lecture gouverne la sélection des procédés (rythme, syntaxe, images), comment l’analyse formelle nourrit l’interprétation, comment conclure sans redire.

L’ouvrage outille la voix : transitions orales, gestion du temps (15–20 min d’exposé), articulation avec la question de grammaire. Par sa sobriété et sa discipline, le livre apprend à faire sentir les enjeux d’un passage en liant micro- et macro-lecture.

Comment l’utiliser ?

- Réaliser chaque semaine une explication complète (écrit → oral chronométré).

- Extraire une check-list de procédés (mètre, rythme, syntaxe, figures) à passer en 5 min.

- Entraîner la phrase de bascule : « ceci fait signe vers… », pour relancer l’analyse.

- Consolider l’enchaînement : micro-constat → effet → enjeu → hypothèse.

- Coupler avec un carnet de conclusions (formules, types d’ouverture, limites).

4. Introduction à l’analyse stylistique (Armand Colin, 2e éd., 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Outil transversal de la préparation, ce manuel condense les grands axes de la stylistique (actualisation, lexique, sens figuré, phrase, caractérisation, images) en les éprouvant sur des textes variés. Son intérêt : transformer la stylistique en boîte à outils opératoire pour la dissertation comme pour l’explication, grâce à l’enchaînement rappel théorique → exemples commentés → exercices.

Le livre apprend à qualifier sans jargonner : au-delà du simple relevé (« métaphore »), il conduit à décrire la dynamique (réseaux lexicaux, isotopies, tension syntaxique), puis à remonter vers une hypothèse de lecture. Particulièrement utile à l’oral, où l’on attend une sensibilité aux effets (cadences, ruptures, timbre), il incite à choisir trois ou quatre marqueurs décisifs plutôt qu’un catalogue. En dissertation, la stylistique aide à armer l’exemple : un paragraphe convainc lorsqu’il montre comment une forme fait avancer une idée.

Comment l’utiliser ?

- Ficher 10 procédures (comparaison, hypallage, anacoluthe, etc.) avec effet-type.

- S’exercer en routines de 5 minutes : qualifier une phrase, formuler un effet + enjeu.

- Reprendre ses explications et resserrer à quatre « nervures » stylistiques.

- En dissertation, greffer une micro-analyse par partie (extrait signé + analyse).

- Tenir un glossaire personnel : définitions brèves, exemples maison, pièges.

5. Précis de grammaire pour les concours (Armand Colin, 6e éd., 2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Pensé pour les concours (CAPES et agrégations), ce précis organise la grammaire moderne en chemins de preuve utilisables à l’oral comme à l’écrit. Sa singularité : partir du bagage réel des candidats pour imposer une architecture claire : catégories, fonctions, phrase complexe, subordination, modalité, détermination, discours rapporté, etc.

Chaque point est mis en perspectives morphosyntaxiques et sémantiques, avec l’outillage terminologique requis (tests de déplacement, commutation, substitution) et des exemples nettement calibrés. L’ouvrage vise l’opérationnalité : qualifier rapidement un phénomène, proposer une analyse qui économise les détours, justifier par des tests simples. Indispensable pour la question de grammaire à l’oral (où clarté et rigueur priment) et pour sécuriser l’usage analytique en explication et en dissertation. Lu tôt puis re-balayé avant les oraux, il transforme la grammaire en ressource confiante.

Comment l’utiliser ?

- Réviser en boucles courtes (30–40 min) en alternant lecture → tests.

- Constituer des fiches-protocoles (ex. : reconnaître une complétive → tests → pièges).

- Rédiger des réponses modèles (10–12 lignes) à partir de textes au programme.

- À l’oral blanc, annoncer un plan grammatical en 20 s et s’y tenir.

- Tenir un registre d’erreurs personnelles (terminologie, confusions, raccourcis).

6. La Grande Grammaire du français (Actes Sud, 2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Somme de référence (deux volumes, version papier et consultation en ligne), la GGF propose une description contemporaine et exhaustive du français. Pourquoi la recommander à l’agrégation ? Parce qu’elle permet de trancher des points délicats (accords, constructions rares, usages littéraires non standard), de nuancer (variation, registres, oral/écrit) et d’adosser une analyse précise à une autorité grammaticale reconnue.

Pour l’oral comme pour l’écrit, c’est l’outil de la prudence assurée : avant d’affirmer, on vérifie et l’on reformule au plus juste. Le lecteur y gagne aussi un vocabulaire opératoire actualisé (catégorisation, syntaxe de l’oral écrit, phénomènes émergents), utile pour accrocher un détail à un cadre plus large. La stratégie gagnante consiste à cibler les chapitres correspondant à vos angles morts, à annoter des cas exemplaires et à bâtir un petit répertoire de paragraphes à citer. Combinée au Précis de grammaire, la GGF est une véritable assurance qualité.

Comment l’utiliser ?

- Lister 5 chapitres-angles morts et les traiter en profondeur.

- Ficher des paragraphes-références (numéros précis à citer le jour J).

- Vérifier toute affirmation grammaticale « risquée » avant la mise au propre.

- En explication, préparer 2–3 exemples « GGF inside » (termes exacts + micro-preuve).

- Entraîner des mini-exposés (5 min) sur un point grammatical « fin ».

7. Précis de littérature française (Armand Colin, 6e éd., 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Panorama du Moyen Âge à nos jours, ce précis offre l’essentiel : dates, courants, contextes, repères d’auteurs, résumés et commentaires. Indispensable pour situer un extrait, dater une inflexion formelle, relier un enjeu poétique à un moment historique, il aide à construire des introductions solides (contexte → problématique) et des transitions intelligentes (articulation formes/idées).

La 6ᵉ édition, actualisée, propose une cartographie nette des siècles : avant-textes synthétiques, notices orientées vers l’utile, bibliographies sélectives. Ce n’est pas un livre à apprendre par cœur mais un outil de cadrage qui fait gagner du temps lorsque l’on hésite entre deux filiations ou que l’on cherche l’exemple judicieux pour densifier un paragraphe. À feuilleter très tôt pour voir large, puis à garder sur le bureau pour vérifier vite.

Comment l’utiliser ?

- Préparer pour chaque œuvre une fiche d’implantation (siècle, courants, débats).

- Extraire des « ponts » (deux auteurs/genres reliés par un enjeu commun).

- Entretenir un carnet de citations-repères (dates-phares + formules signifiantes).

- Avant un devoir blanc, relire le siècle concerné en 20 min pour réactiver les jalons.

- Utiliser les bibliographies pour cibler une lecture critique par œuvre.

8. Agrégation de Lettres – Tout le programme de littérature française en un volume (Ellipses, 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Chaque session voit paraître un volume « Tout le programme » qui rassemble, œuvre par œuvre, des cours synthétiques (genèse, enjeux, analyses ciblées), des bibliographies brèves et des sujets de dissertation. C’est l’outil stratégique du préparant : il donne un socle homogène sur l’ensemble du programme, utile pour l’entrée en matière (avant les séminaires/khôlles) comme pour les révisions croisées à l’approche des écrits.

Il permet de cartographier d’un coup d’œil les problématiques communes entre œuvres et de repérer des axes transversaux à réinvestir en plans de dissertation. L’ouvrage ne remplace pas la lecture intégrale ni les éditions savantes ; il fournit le fil d’Ariane : lignes de force, débats critiques, pièges récurrents, et un réservoir d’angles immédiatement réutilisables. À acquérir chaque année dans son édition correspondante : on y gagne une stabilité de méthode et un diagnostic rapide de ses zones faibles.

Comment l’utiliser ?

- En début d’année, dresser une carte des axes transversaux du programme.

- Pour chaque œuvre, faire une fiche « enjeux → extraits » (2–3 passages-clés).

- Transformer les sujets fournis en devoirs chronométrés (versions 7 h et 3 h).

- Utiliser les bibliographies pour prioriser 1–2 lectures critiques qui « paient ».

- En oraux, réviser via micro-quiz (10 questions par œuvre).

Deux conseils supplémentaires

- Lire les rapports du jury dès l’automne puis après les écrits : ce sont la ligne directe vers les attentes réelles (impasses à éviter, gestes évalués). S’en servir pour auditer ses copies et enrichir sa banque de plans.

- Préparer la comparée avec un appui ciblé : suivre chaque année l’ouvrage dédié au thème de littérature générale et comparée, et s’entraîner à conclure comparativement en 90 secondes : constat commun → différence structurante → enjeu.

Références

- Programmes officiels des concours du second degré — Session 2026 (sections dont Lettres modernes)

- Programme 2026 — Agrégation externe, Lettres modernes (PDF, site officiel)

- Description des épreuves — Agrégation externe, Lettres modernes

- Sujets et rapports des jurys — Agrégation 2025

- Ressources de la BnF — Littérature générale et comparée