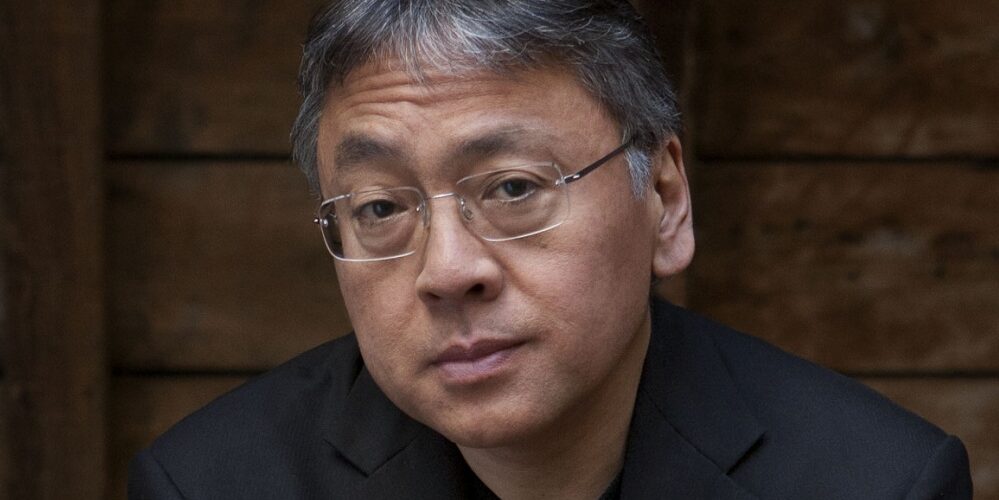

Kazuo Ishiguro est un écrivain britannico-japonais né le 8 novembre 1954 à Nagasaki, au Japon. À l’âge de 6 ans, sa famille s’installe au Royaume-Uni, à Guildford, où son père, océanographe, travaille comme chercheur.

Après des études de littérature et de philosophie aux universités du Kent et d’East Anglia, il est employé comme travailleur social avant de se consacrer entièrement à l’écriture à partir de 1982. Son premier roman, « Lumière pâle sur les collines » (1982), remporte le prix Winifred Holtby. La consécration internationale arrive en 1989 avec « Les vestiges du jour », couronné par le Booker Prize et plus tard adapté au cinéma avec Anthony Hopkins.

Bien qu’élevé dans un foyer japonophone, Ishiguro écrit exclusivement en anglais. Son œuvre, qui comprend huit romans et un recueil de nouvelles, évoque souvent les thèmes de la mémoire, du temps et des illusions que nous entretenons sur notre rapport au monde. Il a également écrit des scénarios pour le cinéma et la télévision, ainsi que des textes pour la chanteuse Stacey Kent.

En 2017, il reçoit le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre, l’Académie suédoise saluant sa capacité à révéler « dans des romans d’une grande force émotionnelle, les abîmes que dissimulent notre conviction illusoire d’être connectés au monde ».

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Les vestiges du jour (1989)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1956, Stevens, majordome exemplaire de Darlington Hall depuis plus de trente ans, effectue une rare excursion dans la campagne anglaise au volant de la Ford de son nouveau patron américain. Son but avoué : retrouver Miss Kenton, l’ancienne gouvernante du domaine, dans l’espoir de la convaincre de reprendre son poste.

Sur les routes désertes du sud de l’Angleterre, les souvenirs remontent. Stevens se remémore sa vie au service de Lord Darlington dans les années 1930, époque où le domaine accueillait en secret des diplomates européens tentant d’apaiser les tensions avec l’Allemagne nazie. Il revoit aussi ses interactions avec Miss Kenton, leurs conversations feutrées autour d’une tasse de thé, leurs désaccords professionnels qui masquaient peut-être des sentiments plus profonds.

Autour du livre

La genèse des « Vestiges du jour » révèle une particularité étonnante : Kazuo Ishiguro l’a rédigé en seulement quatre semaines. Plus surprenant encore, une chanson de Tom Waits, « Ruby’s Arms », a joué un rôle déterminant dans sa conception. Cette ballade, qui met en scène un vagabond américain peu habitué à exprimer ses émotions, a inspiré à Ishiguro un changement crucial dans son personnage principal. L’écrivain décide alors que Stevens, son majordome impassible, laissera transparaître une faille dans son armure émotionnelle à un moment précis du récit.

Le livre s’inscrit parmi les œuvres britanniques les plus marquantes de l’après-guerre. Sa reconnaissance est immédiate puisqu’il remporte le Booker Prize dès sa sortie en 1989. Sa portée ne faiblit pas avec le temps : en 2006, un panel de 150 écrivains et critiques littéraires le classe huitième meilleur roman britannique, irlandais ou du Commonwealth paru entre 1980 et 2005. En 2019, la BBC l’inclut dans sa liste des 100 romans les plus influents. En 2022, il figure parmi les 70 livres sélectionnés pour célébrer le Jubilé de platine d’Elizabeth II.

Salman Rushdie propose une lecture de l’œuvre : celle d’un homme détruit par les principes mêmes sur lesquels il a bâti son existence. Son obsession de la retenue distinguée lui coûte toute relation authentique, tant avec son père qu’avec Miss Kenton.

La narration à la première personne constitue un exemple remarquable de ce que la théorie littéraire nomme le « narrateur non fiable ». Selon Kathleen Wall, l’effet ironique du récit repose sur un paradoxe : le lecteur suppose que Stevens rapporte fidèlement les événements, tout en les interprétant de façon biaisée ou singulière. Le théoricien Wayne C. Booth souligne que seul « Huckleberry Finn » de Mark Twain offre un exemple comparable de voix narrative aussi systématiquement douteuse.

Steven Connor met quant à lui en lumière la dimension identitaire du roman : les qualités du majordome parfait – la répression des émotions au profit des apparences – incarnent l’essence même de l’anglicité. Contrairement aux premières lectures qui y voyaient une réflexion sur l’identité japonaise, Connor affirme que c’est bien l’anglicité qui se trouve au cœur du questionnement.

L’impact du livre se prolonge à travers diverses adaptations : un film en 1993 avec Anthony Hopkins et Emma Thompson, nommé huit fois aux Oscars ; une pièce radiophonique en 2003 sur BBC Radio 4 ; et même une adaptation musicale en 2010 au Union Theatre de Londres, accueillie favorablement par la critique.

Aux éditions FOLIO ; 352 pages.

2. Auprès de moi toujours (2005)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre des années 1990, Kath, 31 ans, travaille comme « accompagnante » auprès de « donneurs ». À travers ses souvenirs d’enfance, elle raconte son passage à Hailsham, un pensionnat isolé dans la campagne anglaise, où elle a grandi aux côtés de ses amis Ruth et Tommy. Les élèves y reçoivent une éducation particulière, axée sur la création artistique, et sont encouragés à prendre soin de leur santé par des « gardiens » bienveillants qui les préservent du monde extérieur.

Au fil du récit, la vérité sur la nature même de ces enfants se dévoile : ce sont des clones, créés dans le seul but de donner leurs organes à des humains malades. Kath, Ruth et Tommy acceptent leur destin avec une résignation troublante, cherchant simplement à vivre pleinement le temps qui leur est imparti, entre amour et amitié, avant leurs premiers « dons » qui les mèneront inexorablement vers leur fin.

Autour du livre

La genèse de ce roman dystopique émerge d’une réflexion inattendue de Kazuo Ishiguro. L’écrivain commence initialement à travailler sur une intrigue impliquant une bombe nucléaire. Mais en 1990, une question le taraude : à quoi aurait ressemblé le XXe siècle si les avancées spectaculaires de la physique nucléaire s’étaient produites dans le domaine de la biologie, particulièrement dans le clonage ? Cette interrogation devient le point de départ d’une œuvre qui prend réellement forme en 2001, lorsqu’Ishiguro entend une émission radio sur les biotechnologies.

L’histoire se déroule dans une Grande-Bretagne alternative où le clonage humain s’impose comme une réalité quotidienne. Le pensionnat Hailsham incarne une tentative de réforme humaniste : ses fondateurs cherchent à prouver que les clones possèdent une âme et méritent une éducation culturelle. La création artistique occupe une place centrale dans ce dispositif expérimental. Les œuvres des élèves sont collectées pour constituer une preuve tangible de leur humanité.

Les critiques littéraires soulignent la dimension politique du texte. Anne Whitehead met en lumière le rôle ambigu du « soin » : les « soignants » comme Kathy contribuent-ils réellement au bien-être des donneurs ou servent-ils à prévenir toute forme de résistance ? John Mullan note que la temporalité moderne du récit produit un effet de défamiliarisation, créant un décalage troublant avec la réalité historique.

L’auteur lui-même considère ce livre comme son œuvre la plus « japonaise », malgré son ancrage dans un univers britannique parallèle. Cette influence nippone transparaît notamment dans le comportement des personnages, façonné par les films et la littérature japonaise qu’Ishiguro a côtoyés.

Les réactions à la parution se révèlent contrastées. Si le spécialiste de littérature anglaise Shikata Motoyuki salue un chef-d’œuvre, l’écrivaine Sato Aki critique vertement ce qu’elle perçoit comme un excès d’émotions. Le roman reçoit néanmoins une reconnaissance internationale considérable : finaliste du Booker Prize 2005, meilleur roman de l’année selon Time Magazine, qui l’inclut dans sa liste des 100 meilleurs romans anglophones depuis 1923.

« Auprès de moi toujours » inspire plusieurs adaptations. Mark Romanek le porte à l’écran en 2010 avec Carey Mulligan, Andrew Garfield et Keira Knightley. Au Japon, il donne naissance à une pièce de théâtre en 2014 puis à une série télévisée en 2016.

Aux éditions FOLIO ; 448 pages.

3. Klara et le Soleil (2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la vitrine d’un magasin d’Amis Artificiels, Klara, une androïde à énergie solaire, scrute le monde extérieur en attendant qu’un enfant la choisisse. Sa capacité d’observation exceptionnelle et son lien mystérieux avec le soleil la distinguent des autres robots. Un jour, Josie, une adolescente fragilisée par la maladie, décide de faire de Klara sa nouvelle amie.

L’histoire se déroule dans une société futuriste où les enfants étudient à distance, coupés du monde. Une fracture sociale sépare les « relevés » comme Josie, génétiquement modifiés pour intégrer l’élite, des autres comme Rick, son ami d’enfance. Témoin de l’aggravation de l’état de santé de Josie, Klara s’engage dans une quête désespérée pour la sauver, persuadée que le soleil détient le pouvoir de guérison.

Autour du livre

Publié en 2021, « Klara et le Soleil » est la première œuvre de Kazuo Ishiguro après l’obtention de son prix Nobel de littérature en 2017. Initialement conçu comme un livre pour enfants de 5-6 ans avec illustrations, le projet évolue grâce à l’intervention de sa fille Naomi, elle-même écrivaine en devenir, qui considère que l’histoire risquerait de traumatiser les jeunes lecteurs.

Cette dystopie science-fictionnelle conserve néanmoins une atmosphère proche de la littérature enfantine, notamment dans sa logique narrative où les objets peuvent communiquer et où transparaissent les désirs et angoisses sous-jacents des adultes. Le choix du point de vue de Klara, androïde observatrice qui « voit des choses que nous ne voyons pas et apprend à devenir humaine », renforce cette dimension.

Si le roman aborde la thématique de l’intelligence artificielle, Ishiguro refuse d’en faire une critique technophobe. Né à Nagasaki, ville marquée par la bombe atomique, l’auteur entretient un rapport nuancé avec le progrès technique. Dans un contexte de fake news et de trumpisme, il maintient sa confiance dans les méthodes scientifiques capables de s’adapter aux nouvelles découvertes.

Paru pendant la pandémie de COVID-19, le livre n’en fait pas directement écho puisqu’il était achevé avant. Il s’intéresse davantage à la solitude inhérente à la condition humaine qu’à l’isolement social contemporain. À l’inverse de nombreux personnages ishiguriens, Klara réussit sa mission principale : combattre la solitude de son amie humaine.

L’accueil critique s’avère particulièrement favorable. The Atlantic salue son protagoniste robotique « presque utopique » dans un cadre dystopique. La Bibliothèque de New York le classe parmi les ouvrages les plus empruntés de 2021. Le journal Le Monde y décèle une « passionnante, inoubliable cartographie de la conscience humaine ».

Le roman est sélectionné pour le Booker Prize 2021 et la Médaille Carnegie 2022. Barack Obama l’inclut dans sa liste de lectures estivales 2021. Une adaptation radiophonique est diffusée sur BBC Radio 4 en mars 2021. Les droits cinématographiques sont acquis par Sony’s 3000 Pictures, avec Taika Waititi à la réalisation et Jenna Ortega dans le rôle-titre. Le duo électronique Sun Lo s’en inspire pour son album « Shapes in My Head ».

Ishiguro note une évolution dans son œuvre : tandis que ses univers fictionnels deviennent plus sombres et dystopiques, ses protagonistes gagnent en optimisme et en droiture morale. Il résume : « Le monde est triste et désolé. Mais les êtres humains sont pleins d’espoir et de bonté. »

Aux éditions FOLIO ; 432 pages.

4. Un artiste du monde flottant (1986)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le Japon se relève à peine de sa défaite. Nous sommes en 1948. Masugi Ono, autrefois peintre aujourd’hui retiré des affaires, s’inquiète pour sa fille Noriko. À 26 ans, elle n’est toujours pas mariée. Les tractations avec une famille honorable viennent d’échouer sans raison apparente. Sa fille aînée Setsuko lui suggère que sa réputation d’avant-guerre pourrait entraver ces projets d’alliance.

Le vieil homme se replonge dans ses souvenirs. Il revoit ses débuts auprès d’un maître qui lui enseigna l’art délicat de peindre le « monde flottant », ces quartiers de divertissement nocturne. Puis vint la montée du nationalisme. Ono mit alors son talent au service de la propagande impériale. Maintenant, dans ce nouveau Japon américanisé où les enfants préfèrent les westerns aux contes de samouraïs, il doit assumer les conséquences de ses engagements passés.

Autour du livre

Inspiré par son premier roman « Lumière pâle sur les collines » qui mettait en scène un vieux professeur confronté à la reconstruction de sa morale, Kazuo Ishiguro conçoit « Un artiste du monde flottant » comme une extension de cette réflexion sur la responsabilité individuelle dans un Japon d’après-guerre. Cette genèse s’enracine dans l’expérience de l’auteur : né à Nagasaki en 1954 puis émigré en Angleterre à l’âge de cinq ans, il puise dans ses lectures de romans et mangas japonais pour tisser les fils d’une identité culturelle complexe.

Le titre lui-même recèle plusieurs niveaux de lecture : il renvoie directement à l’ukiyo-e, l’art traditionnel japonais de l’estampe, mais suggère aussi métaphoriquement la condition d’un artiste pris dans les bouleversements de son époque. Cette dualité se manifeste notamment dans l’opposition entre le maître d’Ono, adepte d’une peinture plus douce influencée par l’Occident, et son élève qui finit par embrasser une esthétique nationaliste aux lignes dures et traditionnelles.

La structure narrative se déploie sur quatre périodes distinctes entre octobre 1948 et juin 1950, mais la mémoire d’Ono remonte jusqu’à son enfance. Cette architecture temporelle sert la représentation d’un narrateur peu fiable, dont les souvenirs fluctuent et se contredisent parfois. Les digressions fréquentes et les informations parcellaires distillées au fil du récit créent un effet de brouillage qui reflète les efforts du protagoniste pour esquiver sa responsabilité dans la propagande nationaliste d’avant-guerre.

Le roman touche également aux mutations profondes de la société japonaise d’après-guerre. La relation entre Ono et son petit-fils Ichiro symbolise ce basculement : tandis que l’aïeul incarne les valeurs traditionnelles, l’enfant se passionne pour les cowboys, Godzilla et Popeye, marqueurs d’une américanisation croissante. Les négociations matrimoniales pour sa fille Noriko servent de catalyseur à cette introspection sur un monde qui change.

« Un artiste du monde flottant » connaît un succès critique immédiat avec le prix Whitbread en 1986 et une nomination au Booker Prize la même année. La Fondation Nobel souligne d’ailleurs que ce roman a propulsé Ishiguro vers une reconnaissance internationale. En 2014, le compositeur Karol Beffa rend hommage au roman à travers son deuxième concerto pour violon intitulé « A Floating World ». Plus récemment, en 2019, une adaptation en téléfilm est réalisée au Japon avec l’acteur Ken Watanabe dans le rôle principal.

Aux éditions FOLIO ; 352 pages.

5. Lumière pâle sur les collines (1982)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1980, Etsuko vit seule dans la campagne anglaise depuis la mort de son second mari britannique. Sa fille cadette Niki lui rend visite après le suicide de Keiko, son autre fille née au Japon. Ce drame ranime en elle des souvenirs douloureux de sa vie passée.

Elle se remémore particulièrement un été à Nagasaki, dans les années 1950. Alors qu’elle attend son premier enfant, elle se lie d’amitié avec sa voisine Sachiko et sa petite fille Mariko. Dans cette ville qui se reconstruit après la catastrophe nucléaire, les deux femmes incarnent le contraste entre tradition et modernité : l’une suit les codes sociaux tandis que l’autre rêve de s’émanciper en partant avec un Américain.

Autour du livre

Les circonstances de création de « Lumière pâle sur les collines » révèlent un tournant décisif dans la vie de Kazuo Ishiguro. En 1979, après l’échec de sa carrière de musicien, il découvre une annonce pour un master en écriture créative à l’Université d’East Anglia sous la direction de Malcolm Bradbury. Pour se préparer à cette formation, il s’isole dans une cabane en Cornouailles, ancien centre de réhabilitation pour toxicomanes, où il apprend les fondamentaux de l’écriture narrative. Cette période d’apprentissage solitaire s’avère fructueuse puisque son premier roman lui vaut le Winifred Holtby Memorial Prize en 1982 et un contrat avec la prestigieuse maison d’édition Faber and Faber, qui lui accorde une avance de 1000 livres sterling.

La narration se construit autour d’un entrelacement entre présent et passé, réalité et souvenirs possiblement déformés. Le personnage d’Etsuko incarne cette ambiguïté : son récit de l’histoire de Sachiko et de sa fille Mariko présente des similitudes troublantes avec sa propre expérience et celle de sa fille Keiko. Cette construction en miroir crée une atmosphère que le New York Review of Books qualifie « d’inquiétante et ténébreuse », comparant l’œuvre à « une histoire de fantômes dont le narrateur ne réalise pas qu’il en est un ».

L’ombre de la Seconde Guerre mondiale plane sur le récit, notamment à travers la présence de Nagasaki, ville marquée par le traumatisme de la bombe atomique. Sebastian Groes et Barry Lewis soulignent comment Ishiguro aborde ces événements historiques avec une approche plus discrète que ses contemporains, en se concentrant davantage sur les questionnements éthiques et les dynamiques familiales brisées.

Le texte soulève aussi des interrogations sur l’identité culturelle et l’adaptation, illustrées par le choix même du prénom « Niki », compromis entre modernité occidentale et tradition japonaise. Les difficultés d’intégration se manifestent tragiquement à travers le personnage de Keiko, dont l’isolement progressif dans sa chambre anglaise préfigure le suicide.

Ishiguro lui-même porte un regard critique sur certains aspects de son œuvre première, notamment sa fin qu’il juge « trop déconcertante ». Il attribue cette complexité excessive à son inexpérience d’alors dans le dosage entre subtilité et clarté narrative.

« Lumière pâle sur les collines » connaît une nouvelle vie en 2024 avec l’annonce de son adaptation cinématographique en coproduction anglo-japonaise. Le projet réunit la comédienne Suzu Hirose dans le rôle principal et le réalisateur Kei Ishikawa, tandis qu’Ishiguro lui-même participe en tant que producteur exécutif. Le film est prévu pour l’été 2025.

Aux éditions FOLIO ; 304 pages.

6. Le géant enfoui (2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une Angleterre du Haut Moyen-Âge, quelques années après la mort du roi Arthur, une mystérieuse brume recouvre le pays et efface la mémoire de ses habitants. Au cœur de cette terre où rôdent ogres, elfes et dragons, Axl et Béatrice, un couple de Bretons âgés, décident de quitter leur village souterrain pour retrouver leur fils dont ils ne conservent qu’un souvenir confus.

Leur périple les conduit à travers un pays déchiré entre Saxons et Bretons. En chemin, ils s’allient à Wistan, un guerrier saxon à la mission secrète, et rencontrent Sire Gauvain, neveu d’Arthur, qui veille sur une mystérieuse dragonne. Cette créature pourrait bien être la clé du mystère qui entoure cette brume et la perte de mémoire collective qu’elle occasionne.

Autour du livre

La genèse de ce septième roman de Kazuo Ishiguro s’étale sur une décennie, marquée par un faux départ significatif. Sa femme, Lorna MacDougall, rejette catégoriquement une première version du manuscrit, contraignant l’écrivain à tout recommencer depuis le début. Entre-temps, Ishiguro rédige un recueil de nouvelles, « Nocturnes » (2009), avant de revenir à son projet initial six ans plus tard.

Le choix d’une Angleterre médiévale post-arthurienne ne constitue pas le point de départ de l’écriture. Les guerres en ex-Yougoslavie et le génocide au Rwanda, au tournant des années 2000, interrogent d’abord le romancier sur les mécanismes qui transforment des communautés paisibles en foyers de violence, quand ressurgissent d’anciennes animosités enfouies. Le cadre historique s’impose ensuite comme une évidence : l’absence quasi-totale de sources sur cette période offre une liberté créatrice idéale pour développer cette réflexion sur la mémoire collective.

La réception critique se révèle contrastée. Ursula K. Le Guin reproche à Ishiguro son rapport ambigu au genre fantastique, le comparant à « un homme marchant sur un fil tout en criant au public : Vont-ils dire que je suis un funambule ? ». L’auteur réfute cette lecture en se proclamant « du côté des lutins et des dragons ». Alex Preston, dans The Guardian, y voit un « Game of Thrones avec une conscience » et « L’Épée dans la pierre pour l’ère de l’industrie du trauma ».

Le roman suscite l’intérêt du réalisateur Guillermo del Toro qui annonce, début 2023, son adaptation en film d’animation en stop-motion pour Netflix Animation et ShadowMachine, avec Dennis Kelly au scénario.

« Le géant enfoui » obtient plusieurs nominations prestigieuses en 2016 : Prix World Fantasy du meilleur roman, Prix Mythopoeic de littérature pour adultes, et sixième place au Prix Locus du meilleur roman de fantasy. Daniel Kehlmann la situe « exactement à la jonction entre narration historique et fantastique ». Johannes Kaiser y distingue une parabole, que Kehlmann nuance en soulignant la complexité psychologique des personnages, « aussi énigmatique qu’un rêve ».

Cette réflexion sur la dialectique entre mémoire et oubli trouve son point culminant dans ce que Kehlmann qualifie de « la plus étrange et la plus belle scène de mort de la littérature récente » – une finale qui convoque la figure mythologique de Charon, le passeur des âmes.

Aux éditions FOLIO ; 464 pages.

7. Quand nous étions orphelins (2000)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1930, Christopher Banks vit à Londres où il s’est forgé une réputation de détective privé. Son enfance s’est déroulée à Shanghai, dans la Concession internationale, jusqu’à la mystérieuse disparition de ses parents. D’abord son père, puis sa mère quelques mois plus tard. Rapatrié en Angleterre chez une tante, il n’a jamais cessé d’être hanté par cette double perte.

Vingt ans après les faits, alors que la guerre sino-japonaise fait rage, Banks retourne à Shanghai. Il reste convaincu que ses parents sont détenus quelque part dans la ville et qu’il peut encore les sauver. Dans ce Shanghai en ruines, entre les bombardements et les combats de rue, il recroise son ami d’enfance Akira et tente de reconstituer les fragments de son passé, jusqu’à une vérité qu’il n’avait peut-être pas voulu voir.

Autour du livre

Dans « Quand nous étions orphelins », le contexte historique s’impose comme un élément essentiel : le Shanghai du début du XXe siècle, avec son ghetto luxueux réservé aux étrangers, se dresse en contraste saisissant face à la population chinoise qui survit dans la misère. Cette dichotomie sociale se prolonge jusque dans les années 1930 à Londres, où une société insouciante refuse de voir les signes avant-coureurs des conflits qui menacent l’Europe et l’Asie.

L’œuvre se distingue par sa dimension politique, notamment à travers le personnage de la mère du protagoniste. Son engagement contre le commerce de l’opium met en lumière les tensions coloniales et morales de l’époque : alors que son mari participe à ce trafic lucratif, elle dénonce ses conséquences dévastatrices sur la population locale. Cette prise de position courageuse causera d’ailleurs sa perte, puisqu’elle sera enlevée par un seigneur de guerre après l’avoir défié.

La réception critique de l’ouvrage s’avère contrastée. Si la presse britannique l’accueille favorablement – The Guardian et le Sunday Times lui accordent leur meilleure note -, les critiques américains se montrent plus réservés. Philip Hensher pointe notamment un problème de voix narrative, qu’il juge « présente et incroyable dans chaque phrase », tandis que Michiko Kakutani compare le livre à un simple recyclage des romans précédents d’Ishiguro passé « dans le programme de traitement de texte ». L’auteur lui-même reconnaît que ce n’est pas son meilleur livre.

Malgré ces réserves, « Quand nous étions orphelins » obtient une nomination pour le prestigieux Booker Prize en 2000. Sa structure complexe, qui entremêle enquête policière et quête intime, brouille progressivement les frontières entre réalité et imagination. Le Shanghai de 1937, sous les bombardements japonais, devient le théâtre d’une recherche aussi désespérée qu’impossible : le protagoniste s’obstine à croire qu’il retrouvera ses parents vivants, vingt-cinq ans après leur disparition.

Aux éditions FOLIO ; 528 pages.

8. L’inconsolé (1995)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une ville d’Europe centrale dont le nom n’est jamais dévoilé, Ryder, un pianiste, débarque pour donner un récital très attendu. Dès son arrivée à l’hôtel, des inconnus l’accaparent et lui confient leurs tourments, comme si sa présence devait résoudre leurs problèmes. Le porteur lui parle de sa fille, le directeur de l’établissement évoque ses difficultés familiales, un chef d’orchestre alcoolique requiert son aide.

Les événements prennent rapidement une tournure surréaliste. La géographie des lieux se transforme : un simple couloir relie soudain deux endroits distants de plusieurs kilomètres. Le temps s’étire ou s’accélère sans logique. Plus troublant encore : certains habitants semblent connaître intimement Ryder, qui croit tour à tour reconnaître son épouse puis son fils. Les rendez-vous s’accumulent, le concert approche, mais le pianiste erre dans un labyrinthe où passé et présent s’entremêlent.

Autour du livre

La parution de « L’inconsolé » en 1995 marque une rupture radicale dans l’œuvre de Kazuo Ishiguro. Ce roman de plus de 900 pages, lauréat du Prix Cheltenham la même année, dévie considérablement des codes romanesques traditionnels pour embrasser une logique onirique qui divise profondément la critique dès sa parution.

La narration suit une structure qui emprunte aux mécanismes du rêve, au point que le titre de travail initial était « Piano Dreams ». Le temps et l’espace y sont élastiques : un long trajet en voiture peut déboucher sur une simple porte menant directement à l’hôtel de départ. Les personnages surgissent et disparaissent selon des règles qui échappent à la rationalité ordinaire. Le critique James Wood va jusqu’à affirmer que le livre « invente sa propre catégorie de médiocrité », tandis que John Carey y reconnaît immédiatement un chef-d’œuvre sur le thème du stress, « un problème épidémique dans notre culture que la fiction moderne ignore largement ».

Une des innovations majeures réside dans la technique dite « d’appropriation » : les différents personnages que Ryder rencontre incarnent potentiellement des versions de lui-même à divers stades de sa vie. Cette hypothèse éclaire notamment le parallèle troublant entre Ryder et le jeune pianiste Stephan, tous deux aux prises avec des parents désapprobateurs. La narration brouille constamment les frontières entre présent et passé, réalité et imagination, créant un effet de « déjà-vu » permanent.

Ishiguro intègre également un univers musical contemporain fictif, peuplé d’œuvres imaginaires comme les « Ventilations » de Mullery ou les « Glass Passions » de Kazan. Ces compositions inventées, caractérisées par leurs « cadences brisées » et leurs « triades pigmentées », font écho à la structure expérimentale du récit lui-même.

Malgré les réactions initialement mitigées, « L’inconsolé » gagne progressivement ses lettres de noblesse. En 2006, un sondage auprès de critiques littéraires le classe comme le troisième meilleur roman britannique, irlandais ou du Commonwealth publié entre 1980 et 2005, à égalité avec « Les Puissances des ténèbres » d’Anthony Burgess et « Les enfants de minuit » de Salman Rushdie.

Dans une conversation littéraire qui s’étend sur plusieurs décennies, « L’inconsolé » se distingue par sa capacité à susciter des interprétations radicalement opposées tout en maintenant une cohérence narrative qui lui est propre. Le roman pose la question fondamentale de la quête de reconnaissance et du prix à payer pour les accomplissements artistiques, thèmes qui résonnent particulièrement dans le contexte contemporain.

Aux éditions FOLIO ; 912 pages.