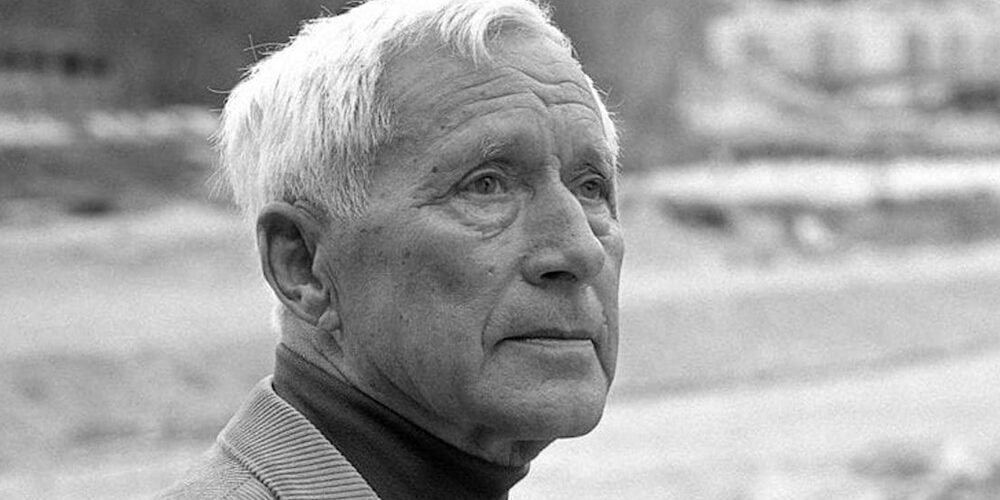

Ernst Jünger (1895-1998) est un écrivain allemand majeur du XXe siècle, témoin et acteur de son temps. À 19 ans, il s’engage dans la Première Guerre mondiale où il se distingue par sa bravoure, recevant la prestigieuse croix « Pour le Mérite » après avoir été blessé quatorze fois. Son récit de guerre « Orages d’acier » (1920) le rend célèbre.

Dans l’entre-deux-guerres, il devient une figure intellectuelle de la révolution conservatrice sous la République de Weimar. Lors de l’avènement du nazisme, il refuse toute collaboration avec le régime. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert comme officier d’état-major dans le Paris occupé, où il fréquente les milieux littéraires et artistiques tout en tenant un journal critique du régime nazi. Son roman « Sur les falaises de marbre » (1939) est considéré comme une allégorie contre la barbarie nazie.

Après la guerre, il s’installe à Wilflingen où il poursuit son œuvre littéraire, développant une pensée plus individualiste et anarchisante. Passionné d’entomologie, il voyage à travers le monde pour étudier les coléoptères. Il reçoit le prix Goethe en 1982 malgré la controverse liée à son passé. Se convertissant au catholicisme en 1996, il meurt à 102 ans en 1998, laissant une œuvre considérable comprenant des récits de guerre, des romans, des essais et des journaux intimes.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

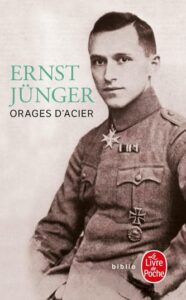

1. Orages d’acier (récit autobiographique, 1920)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En décembre 1914, Ernst Jünger, un jeune Allemand de 19 ans, s’engage volontairement dans l’armée et part pour le front occidental. D’abord simple soldat puis rapidement promu lieutenant, il combat pendant quatre ans dans les tranchées du nord de la France, de la Champagne aux Flandres en passant par la Somme. Ses carnets de guerre, tenus quotidiennement au milieu des combats, constituent la matière première de ce récit autobiographique publié en 1920.

La guerre que découvre le jeune officier n’a rien de l’aventure chevaleresque espérée. Dans la boue des tranchées, sous un déluge permanent d’obus et de balles, les hommes s’enterrent comme des taupes. Les assauts répétés ne gagnent que quelques mètres de terrain, aussitôt reperdus dans des contre-attaques sanglantes. Entre deux offensives, la mort rôde : tireurs embusqués, bombardements aveugles, gaz toxiques. Blessé quatorze fois, Jünger survit miraculeusement à cette boucherie industrielle qui décime ses camarades les uns après les autres.

Autour du livre

Publié initialement en 1920 à compte d’auteur avec un tirage limité de 2000 exemplaires, « Orages d’acier » émane directement des quinze carnets de guerre tenus par Ernst Jünger sur le front occidental entre 1914 et 1918. Le texte connaît ensuite une histoire éditoriale mouvementée, avec pas moins de sept versions successives publiées entre 1920 et 1978. La version de 1924 prend une tonalité plus nationaliste, tandis que celle de 1934 s’épure de ces accents politiques pour privilégier une narration plus sobre des événements.

L’originalité d’ « Orages d’acier » réside dans sa posture singulière face à l’expérience de la guerre. Contrairement à la plupart des récits du conflit qui dénoncent son absurdité, comme « À l’Ouest rien de nouveau » d’Erich Maria Remarque, Jünger adopte un ton détaché, presque clinique. Les descriptions des blessures et des cadavres demeurent factuelles, dénuées de pathos. Cette distance narrative n’empêche pas l’auteur de rendre compte avec précision des conditions de vie dans les tranchées : la vermine, le froid, la boue, les rats, l’omniprésence de la mort.

Dans la lignée des sagas islandaises dont il s’inspire pour son titre, Jünger insuffle une dimension quasi mythologique à son récit. La guerre devient sous sa plume une expérience initiatique où se révèle la nature profonde des hommes. Cette vision chevaleresque du conflit transparaît notamment dans le respect qu’il témoigne à ses adversaires, qu’ils soient Français, Britanniques ou Hindous. Polyglotte et cultivé, il établit même des relations cordiales avec les populations civiles françaises lors de ses cantonnements.

La dimension autobiographique du texte se double d’une portée historique indéniable. À travers le regard de ce jeune officier blessé quatorze fois et décoré de l’ordre Pour le Mérite – la plus haute distinction militaire allemande – se dessine l’évolution des techniques de combat : de la guerre de mouvement aux assauts des Sturmtruppen, en passant par l’enlisement dans les tranchées. Sans le formuler explicitement, le récit contredit la théorie du « coup de poignard dans le dos » en montrant la supériorité matérielle écrasante des Alliés dans les derniers mois du conflit.

Traduit en plus de vingt langues, « Orages d’acier » suscite des réactions contrastées dès sa parution. Joseph Goebbels salue en 1926 « un livre brillant […], la passion nationale, l’élan, le livre allemand sur la guerre ». Mais des intellectuels français comme André Gide y voient avant tout un témoignage d’une « honnêteté parfaite » sur la réalité du conflit. Cette dualité des interprétations reflète l’ambivalence fondamentale du texte qui décrit la guerre dans toute sa brutalité sans pour autant la condamner explicitement.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 379 pages.

2. Sur les falaises de marbre (roman, 1939)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À l’écart du monde, dans une contrée baptisée Marina, deux frères ont trouvé refuge sur des falaises de marbre. Le narrateur et Othon, tous deux vétérans d’une guerre passée, se consacrent désormais à l’étude minutieuse des plantes. Dans leur ermitage où règne une atmosphère monacale, ils constituent un vaste herbier sous le regard bienveillant de leur gouvernante Lampusa et du jeune Erio, fils du narrateur.

Mais cette tranquillité n’est qu’apparente. Au nord du territoire, dans les profondeurs de la forêt, le Grand Forestier étend peu à peu son emprise. Ses hommes sèment le chaos dans la région, détruisant méthodiquement l’ordre ancien. Le prince Sunmyra tente de s’opposer à cette force destructrice, mais son combat s’avère vain. Bientôt, la violence déferle sur Marina : les maisons brûlent, les institutions s’effondrent, la barbarie triomphe. Le narrateur et son frère n’ont d’autre choix que de fuir vers Alta Plana, abandonnant leur précieux herbier aux flammes.

Autour du livre

Publié en 1939 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, « Sur les falaises de marbre » s’inscrit dans la sphère des récits allégoriques qui transcendent leur époque tout en restant profondément ancrés dans leur temps. Ernst Jünger compose un texte dont la portée prophétique ne cessera d’interroger les lecteurs sur sa véritable signification.

Cette fable onirique déploie un univers imaginaire où la Marina, terre de vignobles et de traditions ancestrales, subit l’assaut d’un pouvoir tyrannique incarné par le Grand Forestier. La particularité du texte réside dans son caractère volontairement indéterminé : l’action se situe dans une géographie fantasmée qui mêle lieux inventés et références réelles, dans un temps suspendu entre passé mythologique et modernité naissante.

Le choix narratif s’avère significatif : deux anciens soldats devenus botanistes observent, depuis leur retraite contemplative sur les falaises, la montée inexorable de la violence. Cette position surplombante permet à Jünger d’orchestrer une réflexion sur l’impuissance des élites intellectuelles face à la barbarie. Les deux frères spirituels, amoureux des livres et des plantes, incarnent une forme de résistance passive qui pose question : leur retrait du monde, qualifié « d’émigration intérieure », représente-t-il une forme de lâcheté ou de sagesse ?

La force du texte provient de sa capacité à superposer plusieurs niveaux de lecture. L’allégorie politique – dénonciation du nazisme ou du stalinisme selon les interprétations – se double d’une méditation sur les cycles de l’Histoire où les civilisations raffinées succombent périodiquement aux forces de la destruction. La nature elle-même devient un symbole ambigu : source de contemplation sereine pour les botanistes, elle nourrit aussi la sauvagerie du Grand Forestier qui veut transformer les vignobles en forêt primitive.

La critique de l’époque réserve au livre un accueil contrasté. La Wehrmacht fait tirer 20 000 exemplaires pour ses « librairies du front » en 1942, tandis que le Reichsleiter Philipp Bouhler demande son interdiction. Goebbels souhaite même l’internement de l’auteur en camp de concentration, mais Hitler s’y oppose personnellement par admiration pour le héros de la Première Guerre mondiale. George Steiner considérera plus tard ce texte comme « le seul acte de résistance majeure dans la littérature allemande sous le régime hitlérien ».

Dino Buzzati avec « Le Désert des Tartares » (1940) puis Julien Gracq avec « Le Rivage des Syrtes » (1951) s’en inspirent pour créer leurs propres variations sur le thème de l’attente et de la menace. Ces trois romans partagent une atmosphère crépusculaire et une tension sourde qui culmine dans l’effondrement final d’un monde ancien. Une adaptation musicale voit le jour en 2002 avec l’opéra « Auf den Marmorklippen » de Giorgio Battistelli, sur un livret de Giorgio van Straten, créé au Théâtre national de Mannheim.

Aux éditions GALLIMARD ; 196 pages.