Elena Ferrante est une romancière italienne majeure dont l’identité réelle demeure mystérieuse. Née selon ses propres déclarations à Naples en 1943, elle a choisi de préserver son anonymat depuis la publication de son premier roman « L’amour harcelant » en 1992.

Sa renommée internationale s’est construite grâce à la tétralogie « L’amie prodigieuse » (2011-2014), une saga romanesque qui retrace l’amitié de deux femmes depuis leur enfance dans un quartier pauvre de Naples jusqu’à l’âge adulte. Traduite dans une quarantaine de langues, cette œuvre a connu un succès retentissant et a été adaptée en série télévisée.

Bien qu’elle refuse toute apparition publique et n’accorde que de rares interviews écrites, ses romans, écrits dans un italien standard accessible, abordent avec force les thèmes de l’identité féminine, des relations familiales et du milieu napolitain. Son œuvre comprend également d’autres romans remarqués comme « Les jours de mon abandon » (2002) et « La vie mensongère des adultes » (2019), ainsi que des essais dont « La Frantumaglia » (2003), où elle explique son choix de l’anonymat.

Time Magazine l’a classée parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde en 2016. Malgré plusieurs tentatives d’identification par des journalistes et des chercheurs, qui ont notamment suggéré qu’elle pourrait être la traductrice Anita Raja ou l’écrivain Domenico Starnone, son véritable nom reste inconnu, conformément à sa conviction que les livres doivent exister indépendamment de leur auteur.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

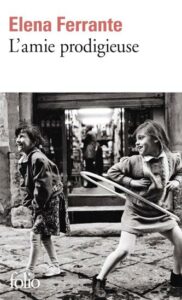

1. L’amie prodigieuse (2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un quartier populaire de Naples à la fin des années 1950, deux fillettes nouent une amitié qui marquera leur vie : Elena, la narratrice, studieuse et réservée, et Lila, impétueuse et brillante. Issues de familles modestes où la violence fait partie du quotidien, elles excellent toutes deux à l’école primaire, mais seule Elena aura la chance de poursuivre ses études.

Tandis qu’Elena s’épanouit au lycée tout en doutant perpétuellement d’elle-même, Lila travaille dans la cordonnerie familiale. Son intelligence hors norme et sa beauté attirent bientôt les convoitises des jeunes hommes du quartier, notamment Stefano l’épicier et les frères Solara, fils d’une famille aux liens troubles avec la Camorra. Entre rivalité et admiration mutuelle, les deux amies traversent ensemble leur adolescence dans une Naples en pleine mutation.

Autour du livre

Paru en 2011, « L’amie prodigieuse » est le premier tome d’une tétralogie napolitaine. La narration débute en 2010 avec un prologue qui propulse le lecteur dans le présent, avant de replonger dans les années 1950 à Naples. Cette structure confère au récit une dimension quasi tragique, puisque le lecteur connaît déjà la disparition future de l’un des personnages principaux.

La particularité de ce roman réside dans son traitement de l’amitié féminine, décrite sans concession ni artifice. La relation entre Elena et Lila oscille constamment entre admiration et rivalité, dévotion et ressentiment. Cette dualité se manifeste jusque dans le titre même de l’œuvre, dont l’interprétation bascule vers la fin du récit : alors que le lecteur pense naturellement que « l’amie prodigieuse » désigne Lila, celle-ci renverse cette perception en désignant Elena comme telle.

Naples ne constitue pas un simple décor mais devient un personnage à part entière. Le quartier populaire incarne une microsociété où se cristallisent les tensions sociales de l’Italie d’après-guerre. Elena Ferrante y dépeint une société patriarcale où les femmes n’ont que deux échappatoires possibles : l’éducation ou un mariage avantageux. La présence de la Camorra imprègne l’atmosphère du récit, symbolisée notamment par le « trou noir » du sous-sol où disparaissent les poupées des fillettes.

Le succès critique et public de « L’amie prodigieuse » s’avère considérable. Traduit en 42 langues, le premier tome s’est écoulé à 10 millions d’exemplaires en 2024. Plus significatif encore, le New York Times l’a consacré « plus beau livre des 25 dernières années », en tête d’une sélection des 100 meilleurs ouvrages du XXIe siècle. HBO et la RAI en ont tiré une série télévisée en 2018, tandis que la dramaturge April De Angelis l’a transposé en une pièce de théâtre de quatre heures et demie. Le roman a également inspiré un feuilleton radiophonique sur France Culture en 2019, narré par Amira Casar.

Des analyses sociologiques ont souligné la pertinence du regard porté sur la condition féminine dans la société contemporaine. Selon la romancière Enrica Ferrara, la force du livre tient à sa capacité à dépeindre avec justesse la complexité des relations entre femmes. Sa réception dépasse les clivages de genre, touchant aussi bien un public féminin que masculin, ces derniers y trouvant un éclairage inédit sur la vulnérabilité partagée des hommes et des femmes face à un système patriarcal oppressant.

Aux éditions FOLIO ; 448 pages.

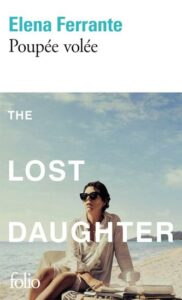

2. Poupée volée (2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Leda, professeure de littérature anglaise à l’université de Florence, s’offre des vacances solitaires sur la côte ionienne. À quarante-huit ans, divorcée, elle savoure sa liberté retrouvée depuis que ses deux filles sont parties vivre au Canada avec leur père. Sur la plage où elle vient chaque jour lire et travailler, son attention se fixe sur une famille napolitaine, en particulier sur Nina, une très jeune mère, et sa petite fille Elena qui ne se sépare jamais de sa poupée.

Ces observations quotidiennes ravivent chez Leda des souvenirs douloureux : sa propre maternité mal assumée, ses origines napolitaines qu’elle a voulu fuir, l’abandon de ses filles pendant trois ans alors qu’elles étaient encore enfants. Un jour, dans un geste aussi impulsif qu’inexplicable, elle vole la poupée d’Elena. Tandis que la famille s’affole et remue ciel et terre pour retrouver le jouet, Leda refuse de le rendre.

Autour du livre

Avec « Poupée volée », Elena Ferrante dissèque les ambivalences de la maternité avec une brutalité psychologique rare. Ce court roman, publié en 2006, marque un tournant décisif dans l’œuvre de l’autrice italienne qui le considère comme son texte le plus audacieux, celui qui lui a permis d’écrire par la suite sa tétralogie napolitaine.

La narration s’articule autour d’un vol énigmatique – celui d’une poupée appartenant à une petite fille sur une plage – qui devient le catalyseur d’une introspection déchirante sur la culpabilité maternelle. La poupée acquiert une dimension symbolique puissante, telle une « pierre de Rosette émotionnelle » qui déclenche chez la narratrice un flot de souvenirs douloureux : son enfance malheureuse, les menaces incessantes de départ de sa propre mère, sa vie d’adulte insatisfaite.

La singularité du texte réside dans sa manière frontale d’aborder des tabous sociaux profondément ancrés. Leda, la narratrice, transgresse les codes sacrés de la maternité en assumant avoir privilégié ses ambitions personnelles au détriment de ses filles. Son comportement provoque un malaise chez le lecteur, contraint de faire face à des vérités dérangeantes sur les relations mère-enfant. Cette tension narrative s’incarne particulièrement dans la relation en miroir entre Leda et Nina, la jeune mère qu’elle observe sur la plage.

Le texte frappe aussi par sa construction cyclique où les figures maternelles se répondent : Leda observe Nina comme elle-même fut observée par sa propre mère, tandis que la poupée cristallise les angoisses de transmission et d’abandon. Cette circularité renforce l’impression d’un piège dont aucune des protagonistes ne peut s’échapper.

En 2021, l’adaptation cinématographique signée Maggie Gyllenhaal remporte le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise. Le film, porté par Olivia Colman, Jessie Buckley et Dakota Johnson, reçoit trois nominations aux Oscars, confirmant la puissance universelle du propos de Ferrante sur les aspects les plus sombres de la condition maternelle.

Aux éditions FOLIO ; 208 pages.

3. La vie mensongère des adultes (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1990, à Naples, Giovanna, âgée de 12 ans, grandit dans la bourgeoisie intellectuelle des beaux quartiers. Fille unique d’un couple de professeurs, elle mène une existence privilégiée jusqu’au jour où elle surprend une conversation entre ses parents. Son père, qu’elle adore, la compare à sa tante Vittoria, une femme qu’il déteste et avec laquelle il a coupé tout contact depuis des années.

Cette confidence bouleverse l’adolescente, qui n’aura de cesse de vouloir rencontrer cette mystérieuse tante. Malgré la réticence de ses parents, elle descend dans les quartiers populaires de Naples à la recherche de Vittoria. Cette expérience va lui ouvrir les yeux sur une autre réalité sociale, plus spontanée, plus brutale, où l’on parle en dialecte napolitain. Tiraillée entre ces deux univers, Giovanna va peu à peu découvrir les mensonges et l’hypocrisie qui régissent la vie des adultes.

Autour du livre

Premier roman d’Elena Ferrante depuis l’achèvement de la saga « L’amie prodigieuse », « La vie mensongère des adultes » confirme l’obsession de l’autrice pour Naples, ville qui structure le récit selon une géographie sociale très marquée. Les quartiers huppés des hauteurs où résident les intellectuels s’opposent aux zones populaires où le dialecte napolitain, banni dans les familles bourgeoises, résonne encore dans les rues.

La publication du livre en Italie en novembre 2019 s’accompagne d’une stratégie marketing inédite : les premiers mots sont dévoilés deux mois avant la sortie, tandis que le titre reste secret jusqu’à fin octobre. Les librairies des grandes villes organisent des ventes nocturnes, en présence de personnalités. Une édition numérique limitée est envoyée aux critiques 48 heures avant le lancement, créant une forme d’urgence qui polarise fortement les premières recensions, entre éloges dithyrambiques et rejets virulents.

La construction du récit repose sur un système d’oppositions binaires : beauté/laideur, bonté/méchanceté, élégance/trivialité. Cette structure manichéenne rappelle les contes de fées, avec une héroïne naïve, une sorcière initiatrice (la tante Vittoria), des objets symboliques comme le miroir ou le bracelet maléfique. Mais Elena Ferrante subvertit ces codes en refusant la résolution traditionnelle : point de prince charmant salvateur ni de happy end conventionnel.

La traduction anglaise par Ann Goldstein, repoussée de juin à septembre 2020 en raison de la pandémie, se hisse directement à la deuxième place des meilleures ventes du New York Times. Les critiques anglophones soulignent particulièrement la franchise avec laquelle la sexualité adolescente est abordée, tout en notant une certaine modestie d’ambition par rapport à la tétralogie napolitaine.

Netflix a acquis les droits d’adaptation en mai 2020. La série est sortie en janvier 2023.

Aux éditions FOLIO ; 448 pages.

4. Les jours de mon abandon (2002)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un appartement cossu de Turin, Olga file des jours tranquilles entre son mari Mario, un brillant ingénieur, et leurs deux enfants. À trente-huit ans, elle a sacrifié sa vocation d’écrivaine pour une vie familiale qu’elle croit inébranlable. Mais un après-midi d’avril, son mari lui annonce qu’il la quitte. Quinze années de certitudes volent en éclats.

Le départ de Mario pour une jeune maîtresse déclenche chez Olga une tempête intérieure. Son univers se délite : les objets deviennent hostiles, les fourmis envahissent la maison, le téléphone ne fonctionne plus. Elle perd pied, hurle des obscénités, provoque des scandales en public. Cette femme autrefois policée sombre dans un chaos qui atteint son paroxysme lors d’une nuit d’été étouffante, prisonnière de son appartement avec un enfant fiévreux et un chien mourant.

Autour du livre

Publié en 2002, ce deuxième roman d’Elena Ferrante frappe par sa puissance psychologique dans le traitement d’un thème a priori banal : l’effondrement d’une femme après son abandon par son mari. La singularité réside dans la manière dont Ferrante transforme cette situation ordinaire en une descente aux enfers hallucinée, où la folie côtoie la réalité dans un huis clos étouffant.

L’écriture se démarque par son caractère viscéral et sa crudité assumée. Les émotions d’Olga explosent dans un langage qui passe brutalement du raffinement à l’obscénité, reflétant sa désintégration psychique. Cette évolution linguistique participe pleinement à la construction du personnage : d’une femme contrôlée qui avait « appris à attendre patiemment que chaque émotion implose et puisse sortir sur un ton calme », elle devient un être qui laisse échapper des « tirades obscènes » et des « éclats de folie ».

La tension narrative culmine lors d’une journée d’août particulièrement oppressante où se concentrent tous les éléments du chaos : un fils malade, un chien agonisant, une serrure bloquée, un téléphone en panne. Cette séquence central constitue le point de bascule du récit, moment où la folie d’Olga atteint son paroxysme avant d’amorcer une possible reconstruction.

Le roman a connu deux adaptations : un film italien réalisé par Roberto Faenza en 2005, et un projet avorté de HBO Films qui devait mettre en scène Natalie Portman sous la direction de Maggie Betts. Avant la série « L’amie prodigieuse », « Les jours de mon abandon » était l’œuvre la plus populaire de Ferrante à l’international.

La critique a souvent mis en parallèle ce texte avec « Ties » de Domenico Starnone, paru en 2017, qui traite également d’un mariage qui se défait mais du point de vue masculin. Ces similitudes ont d’ailleurs alimenté les spéculations sur l’identité mystérieuse de Ferrante, certains suggérant qu’elle pourrait être liée à Starnone. En 2024, « Les jours de mon abandon » a été sélectionné par le New York Times parmi les 100 meilleurs livres du XXIe siècle, consacrant ainsi sa place dans la littérature contemporaine.

Aux éditions FOLIO ; 288 pages.

5. L’amour harcelant (1992)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Naples, années 1990. Delia apprend la mort par noyade de sa mère Amalia, retrouvée flottant dans la mer à l’aube. Cette femme de modeste condition ne portait sur elle qu’un soutien-gorge de luxe et des bijoux. Pour éclaircir le mystère entourant ce décès suspect, Delia décide de rester quelques jours dans l’appartement maternel, au cœur d’une ville qu’elle avait fuie des années plus tôt.

Son investigation la mène sur les traces d’un certain Caserta, un vieil ami d’Amalia dont la présence ravive des souvenirs enfouis. Dans les rues étouffantes de Naples émergent les fantômes du passé : un père artiste raté qui battait sa femme par jalousie maladive, une mère aux allures provocantes qui riait trop fort, une enfance brisée par la violence. Plus Delia cherche à comprendre sa mère, plus elle se perd dans les méandres de sa propre mémoire.

Autour du livre

Premier roman d’Elena Ferrante publié en 1992, « L’amour harcelant » projette déjà les thèmes majeurs qui irrigueront l’œuvre de cette mystérieuse autrice italienne, notamment la relation mère-fille et l’ancrage dans une Naples populaire. Il remporte d’emblée le Prix Procida-Isola di Arturo-Elsa Morante et obtient une nomination pour le prestigieux Prix Strega.

La ville de Naples imprègne chaque page d’une atmosphère trouble et délétère. Les quartiers populaires sous la pluie, le dialecte local qui résonne et l’omniprésence du harcèlement envers les femmes créent un décor urbain oppressant. Cette Naples des années 1960 se révèle crasseuse, bruyante, suintante – un personnage à part entière qui influence sensiblement le comportement et la psyché des protagonistes.

La construction narrative entremêle habilement deux temporalités : le présent de l’enquête de Delia sur la mort de sa mère et les réminiscences de son enfance traumatique. Cette structure permet à Ferrante d’examiner les mécanismes de la mémoire et la manière dont les souvenirs refoulés resurgissent. Le récit oscille constamment entre réalité et fantasmes, créant un effet déstabilisant qui reflète l’état mental fragmenté de la narratrice.

Les thématiques de la violence masculine et de la condition féminine traversent l’ensemble du texte. Le père de Delia incarne une masculinité toxique faite de jalousie maladive et de violence physique, tandis que les autres hommes comme Caserta représentent différentes formes d’oppression et d’objectification du corps féminin.

David Lipsky, dans le New York Times, souligne la puissance psychologique du roman : « Ferrante est captivée par les moments où une personnalité – comme un fil étiré trop loin de sa source d’énergie – court-circuite et se corrode. » Cette métaphore électrique illustre parfaitement la désintégration progressive de l’identité de Delia alors qu’elle s’enfonce dans son enquête.

Le roman connaît une adaptation cinématographique en 1995 sous le titre « Nasty Love », réalisée par Mario Martone. Le film remporte trois David di Donatello (meilleure actrice, meilleur réalisateur et meilleure actrice dans un second rôle) et obtient une nomination pour la Palme d’Or au Festival de Cannes.

Cette première œuvre de Ferrante pose déjà les jalons stylistiques et thématiques qui seront développés dans ses romans ultérieurs, notamment la célèbre saga « L’amie prodigieuse ». La crudité du langage, l’exploration des traumatismes familiaux et l’omniprésence du corps féminin comme champ de bataille social et psychologique deviendront des marqueurs reconnaissables de son écriture.

Aux éditions FOLIO ; 224 pages.