Né le 27 avril 1949 à Saint-Denis, Didier Daeninckx grandit dans une famille modeste aux traditions militantes. Son arrière-grand-père belge déserte l’armée en 1884, tandis que son grand-père paternel fait de même en 1917. Son grand-père maternel devient maire communiste de Stains en 1935. Cette histoire familiale, entre anarchisme et communisme, marque profondément le futur écrivain.

À seize ans, après des études au lycée technique Le Corbusier, il commence à travailler comme ouvrier imprimeur. Il exerce ensuite les métiers d’animateur culturel et de journaliste localier, découvrant dans les faits divers une matière qui nourrira son œuvre. C’est pendant une période de chômage qu’il écrit son premier roman, « Mort au premier tour » (1982), qui passe inaperçu. La consécration arrive avec « Meurtres pour mémoire » (1983), qui aborde le massacre des Algériens à Paris en 1961.

Écrivain engagé, Daeninckx place au cœur de ses fictions la critique sociale et politique, évoquant les zones d’ombre de l’histoire française : la collaboration, les fusillés pour l’exemple de 14-18, les « zoos humains » de l’époque coloniale. Son œuvre, qui compte romans, nouvelles, livres pour la jeunesse et bandes dessinées, reçoit de nombreuses distinctions, dont le Grand prix de littérature policière et le Prix Goncourt de la nouvelle.

Militant communiste dans sa jeunesse, il quitte le PCF en 1981 et s’engage dans la lutte antiraciste. Il continue aujourd’hui de mener des combats, notamment contre le négationnisme, à travers une œuvre qui mêle enquête policière et devoir de mémoire.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

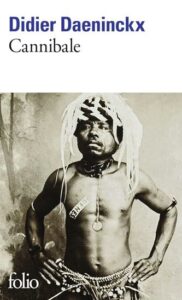

1. Cannibale (roman historique, 1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1990, alors que la Nouvelle-Calédonie est secouée par des troubles indépendantistes, Gocéné, 75 ans, se rend à sa tribu de Tendo accompagné de son ami Francis Caroz. Arrêtés à un barrage tenu par deux jeunes militants kanak, Gocéné entreprend de leur raconter son histoire : celle de l’Exposition coloniale de 1931, où plus d’une centaine de Kanak furent envoyés à Paris pour être exhibés.

Le récit nous transporte alors soixante ans en arrière. Après un voyage éprouvant sur le Ville de Verdun, un paquebot où trois compagnons périssent, Gocéné et les siens débarquent à Paris. Là, contre toutes les promesses faites, ils sont parqués dans un enclos entre les crocodiles et les lions, contraints de jouer les « sauvages » devant les visiteurs. Le cauchemar continue quand Minoé, la promise de Gocéné, fait partie des trente Kanak échangés contre des crocodiles avec un cirque allemand. Accompagné de Badimoin, le cousin de Minoé, Gocéné s’échappe de l’enclos et traverse Paris à leur recherche, guidé par Fofana, un Sénégalais qui les aide à échapper à la police.

Autour du livre

La genèse de « Cannibale » naît d’une rencontre fortuite : invité par le directeur de la bibliothèque de Nouméa, Didier Daeninckx parcourt la Nouvelle-Calédonie pour animer des cases-lectures. Au contact des populations locales qui partagent leurs contes et légendes, il découvre l’importance de la tradition orale dans la culture kanak. Cette immersion le conduit à une décision forte : plutôt que de s’approprier leur récit, il choisit de mettre en lumière un pan occulté de l’histoire française.

La publication de « Cannibale » en septembre 1998 coïncide avec la signature de l’Accord de Nouméa quatre mois plus tôt. Ce texte historique reconnaît officiellement la légitimité du peuple kanak et les « périodes sombres » de la colonisation. Cette synchronicité renforce la portée du livre qui s’inscrit dans une démarche mémorielle plus large, initiée par Daeninckx dès 1983 avec « Meurtres pour mémoire » sur le massacre des Algériens à Paris en 1961.

Les thèmes qui structurent « Cannibale » s’entrelacent avec tact : la culture kanak transparaît à travers les rites funéraires et le lien profond avec la nature, tandis que la musique joue un rôle symbolique fort. Les chansons coloniales comme « Nénufar » d’Alibert, hymne officiel de l’Exposition, s’opposent au quatrain de Victor Hugo placé en épigraphe qui dénonce l’enfermement des êtres vivants.

L’impact de « Cannibale » se mesure à sa postérité : dès 2001, il intègre les programmes scolaires. En 2004, une adaptation jeunesse paraît sous le titre « L’enfant du zoo ». Daeninckx poursuit son travail de mémoire en 2002 avec « Le retour d’Ataï », où Gocéné, devenu nonagénaire, part à la recherche de la tête du chef kanak Ataï, conservée au musée du Trocadéro – une quête fictive qui préfigure la réalité, puisque le crâne sera effectivement retrouvé en 2011 au Jardin des Plantes de Paris et restitué à la Nouvelle-Calédonie en 2014.

Cette œuvre s’inscrit dans une démarche plus vaste de Daeninckx qui se définit comme un auteur « dégagé » plutôt qu’engagé, revendiquant une liberté totale face aux pressions et obligations. Sa méthode consiste à superposer différentes périodes et lieux, permettant au lecteur de s’identifier aux personnages comme Francis Caroz, transformant ainsi les Kanak en sujets de leur histoire plutôt qu’en objets de compassion.

Aux éditions FOLIO ; 107 pages.

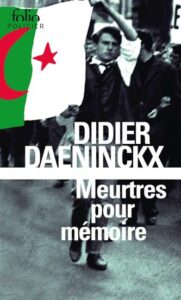

2. Meurtres pour mémoire (polar, 1983)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le 17 octobre 1961, alors qu’une manifestation du FLN se déroule à Paris pour protester contre le couvre-feu imposé aux Algériens, Roger Thiraud, professeur d’histoire, rentre chez lui avec des fleurs et des gâteaux pour son épouse enceinte. Dans le chaos de la répression policière qui s’abat sur les manifestants, un homme en uniforme de CRS l’intercepte et l’exécute froidement d’une balle dans la tête. Sa femme, témoin de la scène depuis son balcon, restera traumatisée à vie.

Vingt ans plus tard, en 1982, Bernard Thiraud, le fils de Roger né après la mort de son père, est à son tour assassiné dans une rue de Toulouse. Étudiant en histoire comme l’était son père, il venait de consulter des archives départementales avant de partir en vacances au Maroc avec sa fiancée Claudine. L’inspecteur Cadin, fraîchement muté dans la ville rose, se voit confier l’enquête.

Au fil de ses investigations, Cadin découvre que père et fils menaient des recherches historiques sur le camp de concentration de Drancy et sur le rôle trouble de certains hauts fonctionnaires français pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces découvertes le mènent jusqu’au préfet André Veillut, personnage aux multiples zones d’ombre, impliqué aussi bien dans la déportation des Juifs que dans la répression sanglante des Algériens.

Autour du livre

Derrière la trame policière de « Meurtres pour mémoire » se dessine une accusation historique qui vise le massacre du 17 octobre 1961, un événement passé sous silence au moment où le manuscrit prend forme. Les recherches de Daeninckx à la Bibliothèque nationale de France, menées avec son beau-frère kabyle Boubakar, restituent la brutalité de cette répression. Des témoignages d’anciens responsables du FLN et des lettres de survivants nourrissent la précision historique du récit.

La genèse du livre trouve ses racines dans l’adolescence de Daeninckx, marquée par la guerre d’Algérie. Les soldats mutiques de retour du front, les attentats de l’OAS – notamment celui qui mutile la jeune Delphine Renard – et la mort de neuf manifestants à la station Charonne forgent sa conscience politique. Un souvenir personnel cristallise cette période : l’enterrement au Père-Lachaise de sa voisine Suzanne Martorell, mère d’un camarade de classe.

Les personnages du livre s’inspirent de figures réelles : l’inspecteur Cadin emprunte son nom à un garçon de salle d’Aubervilliers, surnommé « le Chirurgien », qui vingt-cinq ans plus tard réclamera des droits d’auteur. La mère de Thiraud puise dans le souvenir d’une voisine de 36 ans, alitée pendant vingt ans après la manifestation. Le préfet Veillut constitue un double romanesque de Maurice Papon, jamais condamné pour les événements d’octobre 1961.

À sa sortie en 1983, « Meurtres pour mémoire » déclenche une polémique en pleine affaire Papon. Taxé d’exagération par une partie de la société française réticente à affronter ce pan de son histoire, le livre s’impose pourtant comme une référence : 400 000 exemplaires vendus dès sa parution, des traductions dans de nombreux pays dont l’Algérie, et une inscription aux programmes du baccalauréat. En 1986, un journal algérien commande à Daeninckx un texte sur le massacre. Ses recherches aboutissent à l’identification de cinq victimes, dont Fatima Bedar qui donnera son titre à « Fatima pour mémoire ».

La dimension mémorielle du livre se manifeste jusque dans ses symboles : le métier d’imprimeur de Saïd Milache, alter ego de l’auteur, évoque par le format rectangulaire du papier les pierres tombales des victimes anonymes. L’étoile, présente sous différentes formes – place de l’Étoile, étoile de David, drapeau algérien – devient le motif central d’une explosion historique qui relie les drames de l’Occupation et de la guerre d’Algérie.

Aux éditions FOLIO ; 208 pages.

3. La mort n’oublie personne (polar, 1989)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le 8 mars 1963, dans une école professionnelle des Charbonnages de France, le jeune Lucien Ricouart se noie après avoir écrit dans la boue « Mon père n’est pas un assassin ». Vingt-cinq ans plus tard, Marc Blingel, un historien qui avait connu Lucien au lycée, décide d’enquêter sur sa mort en interrogeant Jean Ricouart, le père de Lucien.

L’histoire remonte alors à l’été 1944, dans le Pas-de-Calais. Jean Ricouart, ouvrier de 17 ans, s’engage presque par hasard dans la Résistance. Il participe à deux actions contre des collaborateurs, trouve refuge chez le facteur Lenglart où il découvre les lettres de dénonciation envoyées aux Allemands, et tombe amoureux de Marie. Mais le 5 juillet, la Milice l’arrête. Torturé puis déporté, il survit aux camps nazis et rentre en 1946, épuisé mais vivant. Il épouse Marie en 1947, pensant tourner la page.

Pourtant, un an plus tard, la justice française l’accuse de complicité de meurtre. Face à un jury composé de notables qui « avaient dormi sur leurs deux oreilles entre 1940 et 1944 », Jean est condamné. Condamnation qui poursuivra son fils Lucien jusqu’à son suicide en 1963.

Autour du livre

D’apparence policière, « La mort n’oublie personne » transcende les frontières du genre pour livrer une méditation sociale sur les séquelles de la Seconde Guerre mondiale. Cette œuvre de 1989 s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’épuration d’après-guerre et ses zones d’ombre, notamment dans le Nord de la France où les tensions de classe ont souvent dicté le cours de la justice.

À travers trois strates temporelles habilement entrelacées (1944, 1963 et 1988), Didier Daeninckx met en lumière les mécanismes de manipulation qui ont permis à certains notables compromis avec l’occupant de se venger des résistants issus des milieux populaires. Le contraste entre le pays des houillères et Saint-Omer, qualifiée de « ville bourgeoise collaborationniste », souligne cette fracture sociale qui a survécu à la Libération.

L’histoire s’inspire de faits réels, notamment du drame du « train de Loos », et s’attache à restituer avec précision l’atmosphère des cités minières du Pas-de-Calais. Les thèmes de la vengeance et de la justice inassouvie résonnent jusqu’aux années 1980, époque où l’historien Marc Blingel entreprend son enquête. Cette quête de vérité soulève des questions essentielles sur le droit à l’oubli et la transmission transgénérationnelle des traumatismes.

Couronné par le prix Ancres Noires en 2005, ce texte a fait l’objet d’une adaptation télévisuelle diffusée sur France 2 en 2009. Sa construction narrative novatrice et sa réflexion sur les mécanismes de l’oppression sociale ont marqué le renouveau du roman noir français. Certains critiques signalent néanmoins quelques invraisemblances dans « l’affaire Couture », notamment concernant la légèreté de la condamnation par contumace et la possibilité pour le condamné de vivre ouvertement en Lorraine malgré sa situation judiciaire.

Aux éditions FOLIO ; 224 pages.

4. Le der des ders (roman historique, 1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1919, dans un Paris qui panse ses plaies, René Griffon, rescapé des tranchées, exerce comme détective privé. Son activité principale consiste à authentifier l’identité de soldats disparus, permettant aux veuves d’obtenir leur pension et de refaire leur vie. « En l’espace de deux ans, j’avais tenté d’oublier le quotidien de la guerre. Je voulais croire que je m’en étais sorti indemne », confie-t-il, avant qu’une affaire ne vienne percuter sa routine.

Tout commence lorsque le colonel Fantin de Larsaudière sollicite ses services pour contrer un maître chanteur qui menace de révéler les écarts de conduite de son épouse. Mais très vite, l’instinct de Griffon s’éveille : la filature trop aisée de Madame, l’indifférence suspecte du père face à la tentative de suicide de sa fille, autant d’éléments qui éveillent ses soupçons. En creusant l’affaire, le détective met progressivement au jour une machination qui dépasse largement le cadre d’une simple histoire d’adultère.

L’enquête entraîne Griffon dans les faubourgs industriels du nord parisien, entre Saint-Denis et Levallois, où les ouvriers s’exposent quotidiennement aux vapeurs toxiques des bains d’électrolyse. Dans ces rues où les automobiles sont encore si rares qu’il suffit de connaître la marque et la couleur d’un véhicule pour le retrouver, le détective découvre peu à peu une vérité qui ébranle ses certitudes.

Autour du livre

À travers les rues d’un Paris de l’après-guerre, « Le der des ders » reconstitue avec minutie la France de 1919-1920. Dans les quartiers industriels du nord parisien, les ouvriers s’exposent aux vapeurs toxiques des usines métallurgiques, tandis que Levallois conserve encore ses airs de campagne. La circulation automobile balbutie : le nombre de véhicules reste si limité qu’il suffit de connaître la marque et la couleur d’une voiture pour la localiser rapidement. Cette époque marque aussi l’instauration des premières mesures de sécurité routière, avec la rue Caumartin qui devient la première voie à sens unique de la capitale.

L’atmosphère sociale et politique de l’époque imprègne chaque page : les militants anarchistes côtoient les syndicalistes, la France ouvrière se politise aux couleurs du bolchévisme naissant, tandis que le jazz fait son apparition et que les femmes commencent à s’émanciper. Les séquelles de la guerre persistent : les gueules cassées, les gazés, les traumatisés mentaux se mêlent aux fêtards des années folles naissantes. Les stocks militaires américains se bradent – du corned-beef aux jeans en passant par les automobiles – pendant que certains anciens combattants exhibent leurs macabres trophées de guerre : casques à pointe, baïonnettes allemandes et même, pour l’un d’eux, un tibia de uhlan.

Jacques Tardi s’est emparé de ce texte pour en livrer une adaptation en bande dessinée chez Casterman. Le dessinateur, inspiré par les récits de son grand-père poilu, transpose cette période avec une noirceur caractéristique qui sied parfaitement à l’atmosphère du récit. Son travail fait écho à son précédent album « C’était la guerre des tranchées », où il représentait déjà la réalité crue du conflit, loin des représentations allégoriques des monuments aux morts.

« Le der des ders » sert également de support pédagogique : des professeurs l’utilisent en classe de troisième, souvent en parallèle avec l’adaptation de Tardi, pour aborder cette période historique sous un angle différent. Le texte a d’ailleurs servi de base à un mémoire universitaire, preuve de sa valeur documentaire et littéraire.

Aux éditions FOLIO ; 251 pages.

5. Missak (roman historique, 2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Paris, janvier 1955. Les eaux de la Seine montent inexorablement, submergeant les quais de la capitale. Dans les locaux de L’Humanité, Louis Dragère, jeune journaliste communiste, reçoit une commande de Jacques Duclos : constituer un dossier sur Missak Manouchian, résistant arménien fusillé au Mont-Valérien en 1944, avant l’inauguration d’une rue à son nom. Sa première découverte est troublante : la dernière lettre de Manouchian à son épouse Mélinée comporte des passages censurés qui suggèrent une trahison.

L’enquête mène Dragère dans le Paris populaire des années 1950, des bistrots enfumés aux ateliers d’artistes. Il croise la route de figures illustres : Louis Aragon, l’ancien chef des FTP (Francs-Tireurs Patriotes) Charles Tillon, le jeune Henri Krasucki, mais aussi le peintre Krikor Bedikian et un certain Charles Aznavour. Chaque témoignage révèle une nouvelle facette de Manouchian : rescapé du génocide arménien, poète autodidacte, militant antifasciste avant d’être communiste. Mais l’ombre plane toujours sur les circonstances qui ont conduit à l’arrestation de son groupe de résistants étrangers, immortalisés par la sinistre Affiche rouge, cette propagande nazie qui tentait de les présenter comme une « armée du crime ».

Autour du livre

Derrière le prétexte narratif d’une enquête journalistique se dévoile une fresque historique qui entremêle habilement deux périodes : l’Occupation et l’après-guerre. La construction temporelle fait écho aux questionnements de l’époque sur la mémoire de la Résistance, alors que le Parti Communiste occupe encore une place prépondérante dans la société française. Le choix de situer l’intrigue en 1955 n’est pas anodin : cette année charnière marque la mort récente de Staline, mais précède les révélations sur ses crimes qui ébranleront les certitudes de nombreux militants.

La genèse de l’ouvrage remonte à la découverte par Daeninckx de la chanson de Léo Ferré sur « L’Affiche rouge ». Cette inspiration musicale s’enrichit ensuite d’un travail méticuleux sur les archives, notamment les lettres originales de Manouchian à sa belle-sœur Armène et à son épouse Mélinée. L’investigation sur la censure d’une phrase cruciale – celle qui évoque la trahison – met en lumière les tensions politiques de l’époque : pendant quarante ans, le Parti Communiste a occulté cette mention, créant ainsi un soupçon infondé sur sa propre direction.

Le Paris des années 1950 se matérialise à travers une galerie de personnages réels qui croisent la route du protagoniste : Louis Aragon, Charles Aznavour, Henri Krasucki, mais aussi des artistes moins connus comme le peintre Krikor Bedikian. Ces rencontres permettent d’éclairer la vivacité de la communauté arménienne d’après-guerre et ses liens avec la culture française. La crue de la Seine, qui inonde la capitale pendant l’enquête, devient une métaphore des secrets qui remontent à la surface.

La réédition de ce livre en 2024 prend un relief particulier avec la panthéonisation de Missak et Mélinée Manouchian, consacrant enfin la reconnaissance nationale de l’engagement des étrangers dans la Résistance. Cette cérémonie fait écho aux préoccupations qui ont motivé l’écriture de l’ouvrage : la réflexion sur l’identité nationale et la place des immigrés dans la société française, questions qui restent d’une brûlante actualité.

Aux éditions FOLIO ; 352 pages.

6. Itinéraire d’un salaud ordinaire (roman historique, 2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1942, Clément Duprest, brillant étudiant en droit, intègre la Police Nationale pendant l’Occupation allemande. Affecté à la « brigade des propos alarmistes » au sein des Renseignements Généraux, il traque avec zèle les opposants au régime de Vichy : juifs, communistes, résistants. Fonctionnaire modèle dépourvu d’états d’âme, il applique scrupuleusement les directives de sa hiérarchie, participant notamment à l’organisation de la rafle du Vel d’Hiv en juillet 1942. Quand le vent tourne en 1944, son beau-père Augustin Genin lui conseille de jouer double jeu en fournissant des renseignements à la Résistance.

Cette prudence lui permettra d’échapper à l’épuration à la Libération. Sa carrière se poursuit alors sous la IVe puis la Ve République, toujours au service du pouvoir en place. Des guerres coloniales à Mai 68, en passant par la surveillance des milieux politiques et artistiques, Duprest gravit méthodiquement les échelons. Il tient des fiches sur tout le monde, y compris sa propre famille. Son zèle culminera avec le sabotage de la candidature de Coluche à l’élection présidentielle de 1981, avant de prendre sa retraite.

Autour du livre

À travers la figure de Duprest, « Itinéraire d’un salaud ordinaire » questionne la responsabilité individuelle face à la machine administrative et la persistance des structures de pouvoir. La première partie du livre, ancrée dans l’Occupation, constitue le segment le plus accompli et suscite les réactions les plus vives des critiques. Cette période offre une vision sans concession du zèle de la police française, qui devance parfois même les demandes de l’occupant allemand.

Le choix d’une narration à la troisième personne, froide et distanciée, divise la critique. Certains y voient une faiblesse qui empêche de comprendre les mécanismes psychologiques du protagoniste. D’autres estiment que cette froideur narrative reflète parfaitement la mentalité bureaucratique du personnage, obsédé par ses fiches et dossiers jusqu’à en constituer sur sa propre famille.

La seconde partie, qui couvre la période de la Libération jusqu’à l’élection de Mitterrand, perd en intensité mais gagne en portée politique. Elle met en lumière la façon dont l’administration française a recyclé ses cadres les plus zélés, passant sans heurt de la traque des juifs à celle des indépendantistes algériens, puis des militants de Mai 68. Le livre s’inscrit ainsi dans une réflexion plus large sur la continuité de l’État français et sa capacité à absorber les changements de régime.

La présence de documents d’archives authentiques, comme la lettre de la société Photomaton proposant ses services pour le fichage des juifs en 1942, ancre la fiction dans une réalité historique glaçante. Les apparitions de personnalités réelles (Bousquet, Bérégovoy, Deferre) renforcent cette impression de traversée des coulisses de l’Histoire. Malgré son ton factuel, « Itinéraire d’un salaud ordinaire » soulève des questions morales essentielles : peut-on réellement « ne pas faire de politique » comme le prétend Duprest ? L’obéissance aveugle aux ordres suffit-elle à définir un « salaud » ? La réponse réside peut-être dans l’épithète « ordinaire » du titre, qui suggère la banalisation du mal administratif.

Aux éditions FOLIO ; 400 pages.

7. Galadio (roman historique, 2010)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Allemagne des années 1930, Ulrich Ruden mène une vie d’adolescent ordinaire à Duisbourg, ville industrielle de la Ruhr. Un détail le distingue pourtant : sa peau noire. Né en 1922 d’une mère allemande et d’un tirailleur sénégalais des troupes françaises d’occupation, il incarne ce que les nazis qualifient de « honte noire » – ces enfants métis nés après la Première Guerre mondiale, symboles selon eux de l’avilissement du sang aryen par les forces d’occupation.

Quand Hitler arrive au pouvoir, la vie d’Ulrich bascule. Traqué par les SA, il échappe de justesse à la stérilisation forcée grâce à une connaissance de sa mère. Son destin prend alors un virage inattendu : repéré dans l’hôpital où il devait être opéré, il devient figurant dans les studios de cinéma de Babelsberg pour des films exaltant le colonialisme allemand. Cette opportunité le conduit jusqu’en Afrique pour un tournage. Le 3 septembre 1939, alors que la guerre éclate, l’équipe allemande quitte précipitamment le continent. Ulrich saisit cette chance pour partir à la recherche de son père, dont il ne possède qu’une photo en uniforme de tirailleur et l’adresse d’un village. Il découvre alors son autre identité : Galadio.

Autour du livre

En interrogeant un chapitre méconnu de la Seconde Guerre mondiale, « Galadio » met en lumière le sort des métis allemands nés des relations entre soldats africains des troupes coloniales françaises et femmes allemandes après la Première Guerre mondiale. Cette thématique singulière s’inscrit dans la continuité des précédents ouvrages de Daeninckx comme « Cannibale », qui privilégient des angles historiques inédits soutenus par une solide documentation.

La narration à la première personne permet de saisir la complexité psychologique d’un personnage confronté à des identités successives imposées : d’abord Ulrich l’Allemand intégré jusqu’aux Jeunesses hitlériennes, puis paria racial traqué par les SA, ensuite figurant dans les films de propagande, et enfin Galadio parti sur les traces de ses origines africaines. Les scènes entre le protagoniste et sa mère, les tensions avec la famille maternelle qui reproche à cette dernière de ne pas s’être « débarrassée » de cet enfant « souillant le sang aryen », ainsi que la relation naissante avec une jeune juive, constituent les moments les plus émouvants du récit.

Si certains critiques déplorent un traitement parfois trop journalistique ou superficiel de certains aspects, d’autres saluent la capacité à conjuguer dans un format court (176 pages) plusieurs strates historiques : la montée du nazisme, le cinéma de propagande à Babelsberg, le sort des tirailleurs sénégalais – notamment le massacre de 48 d’entre eux près de Lyon en juin 1940. Daeninckx s’attache particulièrement à déconstruire la rhétorique raciste de l’époque, comme en témoignent les citations du « Münchner Zeitung » qualifiant de « crime envers la civilisation » la présence de soldats noirs sur le sol allemand.

Une erreur factuelle concernant la libération de la Corse (située en juin 1944 dans le livre alors qu’elle eut lieu en octobre 1943) a été relevée, jetant selon certains critiques une ombre sur le travail documentaire. Néanmoins, la majorité des critiques s’accorde sur la pertinence du propos et sa résonance avec les questionnements contemporains sur l’identité et le racisme.

Aux éditions LAROUSSE ; 176 pages.