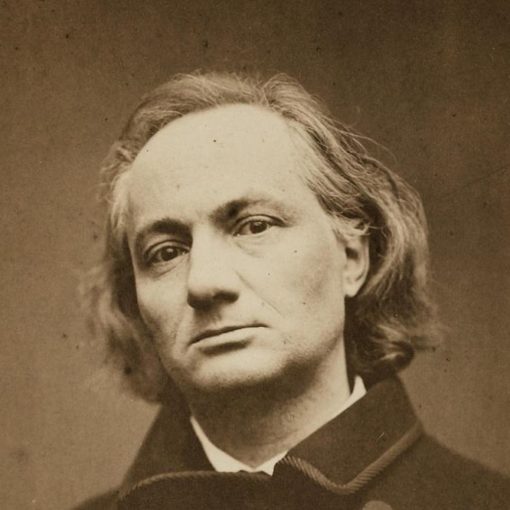

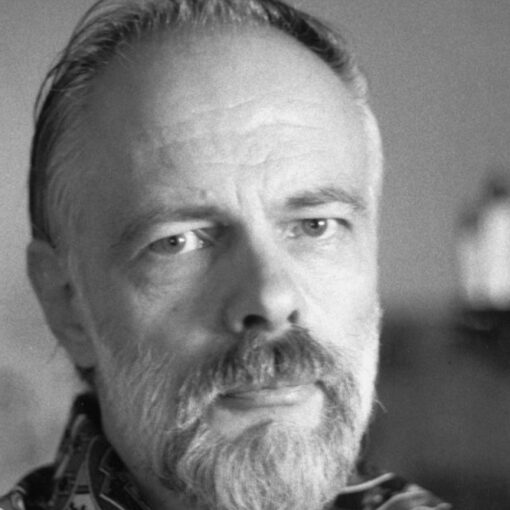

Chuck Palahniuk naît le 21 février 1962 à Pasco, dans l’État de Washington. D’ascendance française et ukrainienne, il grandit dans une caravane à Burbank avec sa famille. Ses parents divorcent alors qu’il a 14 ans, il se retrouve alors avec ses frères et sœurs chez leurs grands-parents dans un ranch.

Après des études de journalisme à l’université de l’Oregon dont il est diplômé en 1986, il travaille brièvement comme journaliste avant de devenir mécanicien pour Freightliner. Parallèlement, il s’engage dans le bénévolat et accompagne notamment des malades en phase terminale. Cette expérience prend fin lorsqu’un patient auquel il s’est attaché décède.

C’est dans les années 1990, lorsqu’il participe aux ateliers d’écriture de Tom Spanbauer, que sa carrière d’écrivain démarre. Son premier manuscrit, « Monstres invisibles », est toutefois refusé par les éditeurs. Il écrit alors « Fight Club », qui connaît un succès notable et est adapté au cinéma par David Fincher en 1999. Ce livre lance véritablement sa carrière de romancier.

Membre de la Cacophony Society, une organisation contre-culturelle américaine, Palahniuk adopte un style d’écriture minimaliste caractérisé par des phrases courtes et des répétitions. Ses œuvres, souvent qualifiées de transgressives, abordent des thèmes tels que la mort, la morale, la sexualité et la société de consommation.

En 2004, il fait son coming out et vit aujourd’hui avec son compagnon dans une ancienne église près de Vancouver, dans l’État de Washington. Auteur prolifique, il continue d’enrichir une bibliographie déjà composée de nombreux romans, nouvelles et essais.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Fight Club (1996)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

États-Unis, années 1990. Un jeune cadre anonyme travaillant pour une grande société automobile traverse une crise existentielle. Son quotidien se résume à un travail aliénant et à une accumulation obsessionnelle de biens de consommation (meubles IKEA, garde-robe de marque, électroménager dernier cri). L’insomnie chronique qui le ronge le pousse à fréquenter des groupes de soutien pour malades en phase terminale, où il simule différentes pathologies. Ces séances où il peut enfin pleurer lui permettent de dormir, jusqu’à ce que Marla Singer, une autre « touriste » des groupes de soutien, ne vienne perturber son équilibre précaire.

Sa vie bascule lors de sa rencontre avec Tyler Durden, un mystérieux personnage qui incarne tout ce qu’il n’est pas : charismatique, libre et rebelle. Après que son appartement a mystérieusement explosé, le narrateur s’installe chez Tyler dans une maison délabrée. Ensemble, ils fondent le « Fight Club », un club de combat clandestin régi par des règles strictes, dont la première est de ne jamais en parler. Dans des caves de bars, des hommes ordinaires se battent à mains nues pour retrouver une sensation d’existence authentique. Le succès est immédiat : des clubs similaires essaiment à travers tout le pays.

Mais Tyler ne s’arrête pas là. Il transforme progressivement le « Fight Club » en « Projet Chaos », une organisation paramilitaire dont les membres, surnommés « singes de l’espace », commettent des actes de vandalisme de plus en plus violents contre les symboles de la société de consommation. Le narrateur voit avec inquiétude la situation lui échapper, d’autant que Tyler entretient une relation trouble avec Marla. La mort de Bob, un ami des groupes de soutien devenu membre du Projet Chaos, le pousse à s’opposer ouvertement à Tyler.

Autour du livre

La genèse de « Fight Club » trouve son origine dans une expérience de Palahniuk. Suite à une bagarre lors d’un séjour en camping, l’écrivain se présente au travail avec un œil au beurre noir. Le silence gêné de ses collègues face à ses blessures évidentes nourrit sa réflexion sur la capacité des individus à ignorer délibérément les aspects dérangeants de la réalité. Cette observation devient la pierre angulaire de son roman.

Le récit s’articule autour de thématiques fortes qui résonnent avec les anxiétés contemporaines. La critique acerbe du consumérisme se mêle à une réflexion sur la masculinité en crise dans la société américaine des années 1990. Les personnages masculins, élevés majoritairement par des femmes, cherchent désespérément des modèles de virilité dans un monde qui leur semble avoir perdu ses repères traditionnels. Cette quête identitaire se traduit par un rejet violent du confort matériel, symbolisé par les meubles IKEA qui meublent l’appartement du narrateur au début du récit.

L’utilisation de la violence comme moyen de transcendance sociale constitue un autre axe majeur du roman. Les combats du Fight Club permettent aux participants de s’extraire de leur quotidien monotone et de revendiquer leur existence en cessant d’être dociles. Cette dimension cathartique de la violence physique s’inscrit dans une critique plus large de l’aliénation des hommes dans le milieu professionnel, contraints de suivre les ordres sans possibilité de réflexion personnelle.

Lors de sa sortie, « Fight Club » reçoit un accueil critique élogieux. Le Washington Post le qualifie de « brillamment effrayant », tandis que le Seattle Times souligne son caractère « perturbant et angoissant ». Le Baltimore Sun salue le courage de la maison d’édition Norton d’avoir publié une œuvre aussi audacieuse. Le roman obtient le Pacific Northwest Book Award et l’Oregon Book Award du meilleur roman en 1997.

Le livre connaît plusieurs adaptations, dont la plus notable reste le film réalisé par David Fincher en 1999, avec Brad Pitt et Edward Norton dans les rôles principaux. Bien que le film connaisse initialement un succès commercial mitigé, il devient rapidement culte après sa sortie en DVD. Cette popularité tardive contribue à relancer l’intérêt pour le roman. Des adaptations théâtrales voient également le jour, notamment à Seattle et Charlotte. En 2015, une suite sous forme de roman graphique, « Fight Club 2 », est publiée par Dark Horse Comics, suivie en 2019 par « Fight Club 3 ». Un projet de comédie musicale, impliquant Palahniuk, Fincher et le musicien Trent Reznor, est également en développement depuis 2015.

Aux éditions FOLIO ; 304 pages.

2. Survivant (1999)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Tout commence dans le cockpit d’un Boeing 747 en route vers l’Australie. Tender Branson, qui vient de détourner l’avion et d’en expulser passagers et équipage, raconte son histoire à la boîte noire avant le crash programmé. Il ne reste que sept heures de carburant.

Tender est né dans l’Église Creedish, une secte protestante aux règles strictes. Dans cette communauté, seuls les fils aînés, tous prénommés Adam, peuvent se marier et rester. Les cadets, systématiquement prénommés Tender, sont envoyés à 17 ans servir de domestiques dans le monde extérieur pour rapporter de l’argent à la secte. Les filles, toutes prénommées Biddy, sont mariées aux Adam.

Après un suicide collectif dans la communauté, Tender se retrouve sous surveillance du gouvernement dans le cadre d’un programme de prévention destiné aux survivants de sectes. Il mène alors une existence solitaire comme majordome, passant son temps libre à répondre à un numéro d’urgence pour suicidaires – où il les encourage ironiquement à passer à l’acte.

Sa vie bascule quand il rencontre deux personnages : un agent qui va le transformer en superstar religieuse médiatique à coups de chirurgie esthétique et de stéroïdes, et Fertility Hollis, une jeune femme dotée du don de prescience. Cette dernière va bouleverser son destin en lui révélant l’avenir, notamment celui d’un mystérieux crash d’avion en Australie.

Entre temps, Tender découvre que son frère jumeau Adam serait responsable des morts suspectes des autres survivants Creedish. Cette révélation, combinée à un scandale lors du Super Bowl et aux prophéties de Fertility, le pousse à détourner l’avion du vol 2039 – nous ramenant ainsi au début du récit.

Autour du livre

Chuck Palahniuk déploie une critique mordante des obsessions contemporaines : culte de la célébrité, dérives sectaires, manipulation médiatique, société de consommation. Le parcours de Tender illustre la manière dont un individu peut passer d’un conditionnement à un autre – de l’endoctrinement religieux à l’asservissement au star-system.

La structure même du livre souligne son caractère novateur : les chapitres et les pages sont numérotés à rebours, un compte à rebours qui accompagne la descente inexorable de l’avion. Cette construction inversée renforce le sentiment d’inéluctabilité qui imprègne le récit.

L’humour noir et le cynisme caractéristiques de Palahniuk sont omniprésents. Les conseils ménagers obsessionnels de Tender ponctuent le récit, créant un contraste saisissant avec la dimension apocalyptique de l’histoire. Ces interludes domestiques constituent une métaphore de la superficialité des préoccupations contemporaines face aux questions existentielles.

Les avis sur « Survivant » sont contrastés. Certains critiques saluent sa puissance satirique et son inventivité narrative, le considérant comme l’un des meilleurs romans de Palahniuk. D’autres pointent un certain essoufflement dans la seconde moitié du livre ou une accumulation parfois excessive de situations rocambolesques.

En 1999, les studios 20th Century Fox ont acquis les droits d’adaptation cinématographique. Jake Paltrow a rédigé un scénario, mais les événements du 11 septembre 2001 ont conduit à l’abandon du projet, la thématique du détournement d’avion devenant trop sensible. Le projet est passé ensuite entre les mains de différents producteurs sans aboutir. En 2019, Francis Lawrence a annoncé son intention d’adapter l’œuvre sous forme de série télévisée. Trent Reznor, le leader du groupe de métal Nine Inch Nails, avait manifesté son intérêt pour composer la bande originale du film initialement prévu.

Aux éditions FOLIO POLICIER ; 384 pages.

3. Choke (2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Victor Mancini doit trouver 3000 dollars chaque semaine pour maintenir sa mère Ida, atteinte de démence, dans un établissement spécialisé. Pour réunir cette somme, il met au point une escroquerie : il fait semblant de s’étouffer dans des restaurants haut de gamme, se fait sauver par des clients qui, touchés par son histoire, deviennent ses bienfaiteurs réguliers. Le jour, il gagne un maigre salaire comme figurant dans un musée historique où il joue le rôle d’un serviteur irlandais du XVIIIe siècle.

Victor traîne plusieurs casseroles : une enfance chaotique marquée par les enlèvements répétés de sa mère qui le kidnappait de ses familles d’accueil, une dépendance au sexe qu’il tente de soigner dans des groupes de parole qu’il fréquente surtout pour multiplier les conquêtes, et l’incapacité de sa mère à le reconnaître lors de ses visites à l’hôpital.

L’arrivée de Paige Marshall bouleverse sa vie. Cette femme médecin lui annonce qu’elle peut sauver sa mère et lui fait une révélation extraordinaire : le journal intime d’Ida, rédigé en italien, indique que Victor serait le fruit d’une expérience génétique utilisant l’ADN du Christ. Cette nouvelle ébranle ses certitudes et le force à reconsidérer le sens de son existence.

Autour du livre

« Choke » se distingue par son caractère subversif et son humour noir corrosif qui dissèque les travers de la société contemporaine. Les thèmes de l’addiction, de la quête identitaire et des relations familiales dysfonctionnelles s’entremêlent dans une narration qui alterne entre présent et flashbacks de l’enfance du protagoniste. Cette structure permet de comprendre comment la relation complexe entre Victor et sa mère, anarchiste instable qui le kidnappait régulièrement de ses familles d’accueil, a façonné sa personnalité tourmentée.

L’écriture de Palahniuk se caractérise par une succession de chapitres courts et percutants, émaillés de réflexions cyniques sur la société de consommation et les relations humaines. L’auteur manie l’art du revers narratif avec brio, retournant systématiquement les situations et les perceptions du lecteur. La vulgarité apparente du propos masque une réflexion plus profonde sur le besoin d’amour et de reconnaissance dans un monde désenchanté.

La dimension christique du personnage principal ajoute une strate supplémentaire de lecture, autour des notions de rédemption et de salut dans une société en perte de repères. Le roman interroge la possibilité de se définir soi-même plutôt que de laisser le monde nous étiqueter.

Les critiques soulignent la singularité de l’œuvre. Tim Adams du Guardian compare Victor à un « Holden Caulfield grown up and bombed out », notant l’influence de Salinger et d’Ellroy dans le style de Palahniuk. Bret Easton Ellis voit en Palahniuk le Don DeLillo de sa génération, tandis que d’autres critiques mettent en avant sa capacité à transformer l’absurde en réflexion sociale pertinente.

« Choke » a été adapté au cinéma en 2008 par Clark Gregg, avec Sam Rockwell dans le rôle de Victor Mancini et Anjelica Huston dans celui de sa mère. Le groupe Radiohead, dont Palahniuk est fan, a gracieusement cédé le morceau « Reckoner » de l’album « In Rainbows » pour la scène finale. Le film est sorti aux États-Unis fin 2008 et en France le 21 janvier 2009.

Aux éditions FOLIO POLICIER ; 384 pages.

4. Peste (2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

L’histoire de Buster « Rant » Casey se construit à travers les témoignages de cinquante-six personnes qui l’ont connu. Né dans la petite ville de Middleton, Rant manifeste très tôt des comportements singuliers : doté d’un odorat surhumain, il développe une fascination morbide pour les morsures d’animaux venimeux. Cette obsession le conduit à contracter délibérément la rage, dont il devient un porteur sain, avant de contaminer systématiquement ses partenaires sexuels.

L’intrigue se déroule dans une société dystopique où, pour gérer la surpopulation urbaine, les citoyens sont divisés en deux castes : les « diurnes », qui vivent le jour, et les « nocturnes », relégués à une existence nocturne. Après avoir quitté Middleton grâce à l’argent amassé par un trafic de pièces anciennes, Rant rejoint la communauté des nocturnes. Il s’engage alors dans le « Crashing », un sport clandestin où les participants provoques des accidents de voiture selon des règles strictes.

Présenté par le gouvernement comme le « patient zéro » d’une épidémie de rage qui décime le pays, Rant disparaît dans un accident spectaculaire : il lance sa voiture, surmontée d’un sapin de Noël en flammes, dans un lac. Son corps n’est jamais retrouvé. Les témoignages qui suivent sa disparition révèlent une réalité stupéfiante : les accidents de voiture, combinés au virus de la rage, permettraient d’effectuer des voyages dans le temps. Rant aurait ainsi voyagé dans le passé pour devenir son propre père, ouvrant la voie à une boucle temporelle qui outrepasserait les limites de l’existence humaine.

Autour du livre

Ce huitième roman de Chuck Palahniuk tranche par sa structure narrative : l’histoire se dévoile à travers une mosaïque de témoignages contradictoires, formant une biographie orale où cinquante-six voix distinctes tissent le portrait fragmenté du protagoniste. Cette polyphonie permet d’interroger la nature même de la vérité historique et la formation des mythes.

Sous ses allures de récit d’anticipation, le texte dissèque les mécanismes de contrôle social et d’aliénation technologique. La division de la société entre diurnes et nocturnes métaphorise la ségrégation sociale, tandis que les expériences virtuelles directement transmises au cerveau dénoncent la virtualisation croissante des rapports humains.

Cette œuvre hybride mêle avec brio plusieurs genres : chronique sociale acide de l’Amérique profonde, roman d’anticipation dystopique et méditation métaphysique sur le temps. Les premiers chapitres évoquent un roman naturaliste décrivant la vie dans une petite ville, avant de basculer progressivement vers la science-fiction avec l’introduction d’éléments comme les voyages temporels et les implants cérébraux.

La réception critique souligne la dimension expérimentale du texte. M. John Harrison, dans The Guardian, salue un roman « rapide et vrai, impitoyablement clairvoyant et intelligent ». Pour d’autres critiques, Palahniuk parvient à transcender ses thèmes habituels pour livrer une œuvre plus ambitieuse, même si certains déplorent une accumulation parfois excessive d’idées et de rebondissements.

Le 11 septembre 2014, James Franco a acquis les droits d’adaptation cinématographique de « Peste ». Palahniuk a par ailleurs indiqué que ce roman constituait le premier volet d’une trilogie, même si les suites initialement prévues pour 2011 et 2013 n’ont pas encore vu le jour.

Aux éditions FOLIO ; 448 pages.