Christine Angot, née Schwartz le 7 février 1959 à Châteauroux, est une romancière et dramaturge française connue pour son œuvre controversée. Après une enfance marquée par l’absence de son père, Pierre Angot, qui ne la reconnaîtra qu’à ses 14 ans, elle subit des violences incestueuses de sa part entre 13 et 16 ans, un traumatisme qui influencera profondément son œuvre.

Après des études de droit international, elle se tourne vers l’écriture dans les années 1980. Son premier roman, « Vu du ciel », est publié en 1990 chez Gallimard, mais c’est avec « L’Inceste » (1999) qu’elle connaît son premier grand succès public et médiatique. Son œuvre, souvent qualifiée d’autofiction – un terme qu’elle rejette –, aborde principalement le thème récurrent de l’inceste.

Au fil de sa carrière, elle reçoit plusieurs prix littéraires prestigieux, dont le Prix France Culture (2005), le Prix de Flore (2006), le Prix Décembre (2015) et le Prix Médicis (2021). Outre ses romans, elle écrit pour le théâtre et collabore à des scénarios de films. Elle est également connue pour ses interventions médiatiques parfois polémiques, notamment comme chroniqueuse dans l’émission « On n’est pas couché » (2017-2019). Elle est membre de l’Académie Goncourt depuis février 2023.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

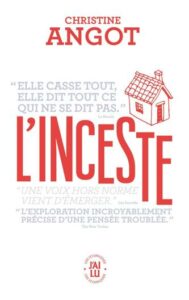

1. L’Inceste (1999)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En 1999, Christine Angot publie « L’Inceste », récit d’une liaison passionnelle de trois mois avec Marie-Christine, une femme médecin. La narratrice se débat avec cette relation qui la consume, alternant entre moments d’exaltation et périodes de profonde détresse. Sa fille Léonore reste son seul point d’ancrage dans cette période chaotique.

Cette histoire d’amour impossible fait resurgir un traumatisme enfoui : celui des relations incestueuses imposées par son père, rencontré tardivement à ses 14 ans. Ces deux récits s’enchevêtrent, montrant comment le passé contamine inexorablement le présent et sabote toute tentative de construire des relations saines.

Autour du livre

Publié en 1999 aux éditions Stock, « L’Inceste » de Christine Angot s’inscrit dans une démarche d’autofiction qui rompt avec les codes traditionnels du genre. Le texte s’ouvre sur une réécriture assumée de l’incipit d’ « À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie » d’Hervé Guibert, établissant d’emblée un dialogue intertextuel qui traverse l’ensemble des pages.

Le récit déstructure la narration conventionnelle pour mieux restituer les méandres d’une conscience tourmentée. Les phrases courtes, hachées, ponctuées d’innombrables répétitions transcrivent le chaos mental d’une femme marquée par des traumatismes profonds. Cette écriture fragmentée ne relève pas d’un simple parti pris stylistique : elle traduit la violence des émotions, l’urgence du dire, l’impossibilité de mettre en ordre une expérience qui échappe à toute rationalisation.

Dans ce texte qui brouille volontairement les frontières entre réalité et fiction, Christine Angot questionne les limites de la littérature dans sa capacité à dire l’indicible. La présence d’éléments concrets, comme la reproduction d’une lettre de l’avocat de son éditeur au cœur du texte, vient confronter l’écriture aux contraintes du réel. L’autrice ne cesse d’interroger ce qu’il est possible d’écrire, regrettant par exemple d’avoir dû « changer les noms », ce qui selon elle « rend le livre moins bon ».

Les apparitions médiatiques qui accompagnent la sortie du livre suscitent la polémique. Sur le plateau de Bernard Pivot, Angot s’en prend violemment à Jean-Marie Laclavetine, éditeur ayant refusé un de ses manuscrits. Dans l’émission « Tout le monde en parle », elle doit faire face aux rires du public lorsque Thierry Ardisson lit un passage du livre.

La réception critique se révèle particulièrement clivée. Les Inrockuptibles, Libération et Le Monde des livres saluent la puissance du texte. À l’opposé, Jacques-Pierre Amette dénonce une écriture « provocatrice et histrionique », tandis qu’Éric Naulleau fustige une œuvre racoleuse « rédigée dans un style brouillon ». Pierre Jourde ira jusqu’à affirmer que le succès du livre ne doit rien à ses qualités intrinsèques mais résulte uniquement « d’une habile stratégie promotionnelle et de quelques pugilats télévisés ». Malgré ces critiques acerbes, l’ouvrage rencontre un succès commercial significatif avec près de 50 000 exemplaires vendus lors de sa publication.

Traduit dans une dizaine de langues, dont l’anglais en 2017 par Tess Lewis, « L’Inceste » connaît une nouvelle vie à l’international. La traduction anglaise, saluée pour sa fidélité au style saccadé de l’original, est nominée pour le Best Translated Book Award en 2018 et devient finaliste du Prix Albertine la même année.

Aux éditions J’AI LU ; 192 pages.

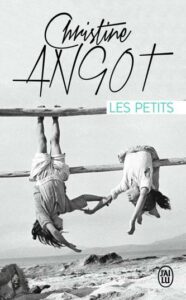

2. Les Petits (2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Les Petits » retrace la descente aux enfers d’un couple mixte dans le Paris contemporain. Hélène, mère célibataire d’une petite fille, tombe amoureuse de Billy, un musicien originaire de la Martinique. Leur passion donne naissance à quatre enfants. Le couple s’installe dans un modeste appartement de 60 m² où la promiscuité va peu à peu tout faire basculer.

La belle histoire d’amour tourne bientôt au fiasco. Les premiers conflits éclatent. La violence s’immisce dans le foyer. Les enfants se retrouvent otages d’une guerre sans merci entre leurs parents. Police, justice et services sociaux tentent d’intervenir dans ce huis clos familial qui ne cesse de s’envenimer.

Autour du livre

Dix-neuvième livre de Christine Angot, « Les Petits » marque son retour chez Flammarion après un passage aux Éditions du Seuil. Sa singularité réside dans sa construction narrative : pendant plus de cent pages, le récit se déroule à la troisième personne, avant que n’intervienne un « je » narratif, révélant tardivement le point de vue depuis lequel s’énonce l’histoire. Cette voix, qui s’avère être celle de la nouvelle compagne de Billy, bouleverse la perception initiale du récit et en dévoile les partis pris.

Le texte prend sa source dans la lecture d’un rapport d’enquêtes sociales concernant des histoires de garde d’enfants. Cette matière documentaire nourrit une réflexion sur les rapports de force au sein du couple, la puissance maternelle et ses dérives possibles. La dimension raciale s’y trouve également interrogée, Billy étant d’origine martiniquaise.

La publication déclenche une controverse juridique : Élise Bidoit, s’étant reconnue dans le personnage d’Hélène, attaque Christine Angot pour atteinte à la vie privée. Le 27 mai 2013, l’autrice et son éditeur sont condamnés à verser 40 000 euros de dommages et intérêts. Cette affaire soulève la question épineuse du statut de l’anonymat dans la fiction : porter plainte implique paradoxalement de sortir de l’anonymat et d’amplifier la publicité donnée à sa vie privée.

Les critiques divergent radicalement. Raphaëlle Rérolle dans Le Monde souligne la capacité du texte à dépasser l’histoire particulière pour mettre en évidence des « mécanismes de domination, manipulations, amputation de liberté ». Nelly Kaprièlian, dans Les Inrockuptibles, lui reproche au contraire de se réduire à « un roman à thèse sociologique pour nous convaincre du mal-être des pères, de la toute-puissance dangereuse des mères ».

Aux éditions J’AI LU ; 192 pages.

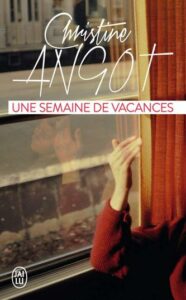

3. Une semaine de vacances (2012)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Une jeune adolescente passe une semaine de vacances dans une maison près de Grenoble avec son père, un universitaire quinquagénaire spécialisé en linguistique. Dès les premières pages, le récit dévoile la nature incestueuse et perverse de leur relation. L’homme impose à sa fille des rapports sexuels répétés, utilisant tour à tour la manipulation, le chantage affectif et l’humiliation pour maintenir son emprise.

La jeune fille, qui lit encore la Bibliothèque verte, se soumet en silence aux désirs de ce père qu’elle admire malgré tout pour sa culture et son intelligence. Entre deux séances d’abus, il lui parle de ses travaux universitaires, critique sa façon de parler ou de se tenir, évoque ses autres conquêtes. Quand elle ose enfin lui raconter un rêve, il l’abandonne brutalement sur un quai de gare.

Autour du livre

« Une semaine de vacances » s’inscrit dans la continuité de « L’Inceste », publié treize ans plus tôt en 1999. Là où « L’Inceste » réservait la révélation aux dernières pages, « Une semaine de vacances » place d’emblée le lecteur dans un huis clos oppressant qui se déroule dans une maison de campagne près de Grenoble.

Le texte repose sur le principe classique de la triple unité : unité de lieu (la maison de campagne), unité de temps (une semaine) et unité d’action. Le choix de la narration à la troisième personne marque une rupture avec le « je » qui caractérisait « L’Inceste ». Cette distance narrative permet de montrer la jeune fille comme un être dépossédé d’elle-même, réduite au silence tandis que son père monopolise la parole. Professeur d’université et linguiste, celui-ci exerce sa domination autant par le langage que par les actes, multipliant les leçons condescendantes sur la diction ou la prononciation.

La temporalité du récit s’ancre dans les années 1970, comme le suggèrent quelques indices distillés au fil des pages : la mort de Franco, la Peugeot 604, ou encore le Prix Goncourt remis à Émile Ajar. Le texte ne comporte ni chapitres ni paragraphes, créant un effet d’enfermement qui reflète celui vécu par la protagoniste.

À sa sortie en septembre 2012, « Une semaine de vacances » déclenche une importante controverse médiatique. Le livre fait la une de Libération qui lui consacre quatre pages, un traitement exceptionnel pour un ouvrage littéraire. Les réactions de la critique se révèlent extrêmement contrastées. Philippe Forest, dans Le Monde, le qualifie « d’exemplaire leçon de littérature » tandis que d’autres y voient un texte scandaleux. Cette polarisation des avis atteint une intensité rare, certains saluant un chef-d’œuvre quand d’autres dénoncent sa crudité.

« Une semaine de vacances » reçoit le Prix Sade, que Christine Angot refuse. Le roman est également finaliste du Prix Décembre, ne s’inclinant qu’au troisième tour de scrutin face aux « Œuvres de miséricorde » de Mathieu Riboulet.

Aux éditions J’AI LU ; 96 pages.

4. Un amour impossible (2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Châteauroux, à la fin des années 1950, Rachel Schwartz, jeune secrétaire issue d’un milieu modeste, tombe amoureuse de Pierre Angot, un traducteur cultivé d’origine bourgeoise. Leur relation passionnée aboutit à la naissance de Christine, mais Pierre refuse d’épouser Rachel en raison de leurs différences sociales. Il accepte néanmoins d’avoir un enfant avec elle, tout en précisant qu’il ne s’en occupera pas.

Rachel élève seule sa fille dans une relation fusionnelle, tandis que Pierre refait sa vie et ne voit Christine que très rarement. À l’adolescence, après des années d’absence, il finit par reconnaître officiellement sa fille. Christine commence alors à passer du temps avec ce père tant idéalisé, s’éloignant peu à peu de sa mère. Des années plus tard, Rachel apprend que Pierre abuse sexuellement de leur fille depuis le début de leur rapprochement.

Autour du livre

Publié en 2015 aux éditions Flammarion, « Un amour impossible » de Christine Angot s’inscrit dans une continuité thématique avec ses précédents ouvrages « L’Inceste » (1999) et « Une semaine de vacances » (2012). Ce nouvel opus autobiographique s’attache particulièrement à la figure de Rachel, sa mère, et à leur relation complexe qui se déploie sur plusieurs décennies.

Le texte s’ouvre sur la rencontre de ses parents à Châteauroux à la fin des années 1950. Dès la première phrase, tout l’enjeu social se dessine : Rachel est employée à la Sécurité sociale, Pierre est traducteur à la base américaine. La différence de classe sociale, thématique centrale, s’incarne jusque dans la géographie – lui vient d’une famille bourgeoise du XVIIe arrondissement parisien, elle travaille dans une petite ville de province. S’y ajoute une dimension religieuse puisque Rachel est juive, dans une France d’après-guerre où l’antisémitisme perdure.

La structure narrative épouse le point de vue de la mère, créant un effet de suspense particulièrement saisissant. Le lecteur sait ce qui va advenir mais pas Rachel, générant une tension croissante jusqu’à la révélation de l’inceste à la page 155. Cette révélation provoque chez Rachel un choc si violent qu’elle doit être hospitalisée – elle qui « tombait des nues » tout en n’étant paradoxalement « pas surprise ».

L’originalité du texte réside dans son traitement de la violence sociale. L’inceste n’est pas traité frontalement mais apparaît comme l’ultime manifestation du mépris de classe. Pierre refuse d’épouser Rachel car elle n’est pas de son milieu, mais accepte d’avoir un enfant avec elle – qu’il ne reconnaîtra que tardivement. Les actes incestueux deviennent alors l’expression la plus brutale de ce rejet social.

Les critiques se montrent divisés sur l’ouvrage. Si Elle parle d’un « magnifique roman » et Télérama salue un texte « bouleversant de vérité et de cruauté douce », Nicolas Ungemuth du Figaro dénonce sa « nullité criante ».

« Un amour impossible » fait l’objet d’une adaptation cinématographique par Catherine Corsini ainsi que d’une adaptation théâtrale mise en scène par Célie Pauthe, avec Bulle Ogier et Maria de Medeiros. La pièce est présentée au Centre dramatique national de Besançon en décembre 2016 puis au Théâtre de l’Odéon en 2017.

Aux éditions J’AI LU ; 256 pages.

5. Le voyage dans l’Est (2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À treize ans, Christine fait la connaissance de son père biologique, Pierre Angot, un homme brillant qui parle trente langues et officie comme traducteur au Conseil de l’Europe. Cette première rencontre à Strasbourg marque le début d’une descente aux enfers : son père, tout juste après l’avoir reconnue légalement, commence à abuser d’elle.

De 1974 à 1989, elle subit les assauts répétés de cet homme qui refuse de la considérer comme sa fille tout en exerçant sur elle une emprise totale. Ni sa mère, qui apprend les faits, ni son mari Claude qui entend les ébats au-dessus de sa tête, n’interviennent pour la protéger. À vingt-huit ans, Christine envisage de porter plainte mais se heurte aux difficultés de la justice pour établir les faits.

Autour du livre

En 2021, Christine Angot publie « Le voyage dans l’Est », un retour sur l’inceste qu’elle a subi de la part de son père entre ses 13 et 28 ans. Si ce thème hante son œuvre depuis « L’inceste » (1999), ce nouveau texte adopte une approche différente : il s’attache à démontrer les mécanismes de l’emprise et l’inaction coupable de l’entourage.

Dans un style clinique et dépouillé, les phrases courtes s’enchaînent pour retracer la chronologie des événements et décortiquer l’engrenage qui mène une adolescente à subir les assauts répétés d’un père qu’elle vient à peine de rencontrer. Angot y met en lumière le piège de la reconnaissance paternelle : la jeune fille, éblouie par cet homme cultivé qui parle trente langues, se retrouve prise au piège de son désir d’être aimée comme une fille légitime.

La force du récit réside dans sa capacité à disséquer la complicité passive de l’entourage. La mère qui ferme les yeux, la belle-mère au courant, la demi-sœur indifférente, le mari Claude qui entend le lit grincer sans intervenir – tous ces personnages deviennent les rouages d’un système qui perpétue l’horreur par son silence.

Le contexte de publication, marqué par #MeToo et les révélations de Camille Kouchner dans « La Familia Grande », confère une résonance particulière à ce texte qui interroge la notion même de consentement. Christine Angot y démontre l’impossibilité d’un « inceste consenti » en révélant comment l’emprise psychologique annihile toute capacité de résistance.

La critique littéraire salue unanimement ce livre. Pour Nelly Kaprièlian des Inrockuptibles, il constitue « l’événement de la rentrée ». Frédéric Beigbeder y voit « une ambition littéraire authentique et prodigieuse ». Olivia de Lamberterie parle d’un livre « aussi sidérant, glaçant, qu’extraordinaire ». Il reçoit le Prix Médicis 2021 et le Prix des Inrockuptibles.

« Le voyage dans l’Est » a fait l’objet d’une adaptation cinématographique intitulée « Une famille », sortie en 2023.

Aux éditions J’AI LU ; 224 pages.