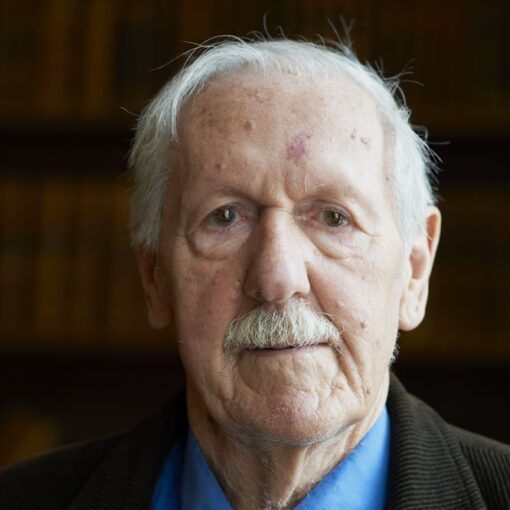

Aurélie Valognes est une romancière française née le 1er avril 1983 à Châtenay-Malabry, dans une famille modeste. Fille d’un peintre automobile et d’une employée de maternelle, elle grandit à Massy, dans l’Essonne. Diplômée de l’ESC Reims (2006) et de NEOMA Business School (2007), elle débute sa carrière comme cadre marketing dans une multinationale.

Sa vie prend un virage décisif en 2013 lorsque la mutation de son mari chez L’Oréal l’amène à Milan. Elle saisit cette opportunité pour réaliser son rêve d’écriture. Son premier roman, « Mémé dans les orties » (2014), d’abord auto-édité sur Amazon, connaît un succès fulgurant avec plus d’un million d’exemplaires vendus et des traductions dans plus de quinze pays.

Depuis 2016, elle figure régulièrement parmi les dix auteurs les plus vendus en France. Ses romans, qui abordent des thèmes de société comme les transfuges de classe, l’échec scolaire ou les droits des femmes, touchent un large public.

En 2022, elle se lance également dans la littérature jeunesse avec la série « Clovis et Oups ». Installée à Dinard depuis 2018, elle continue de publier un roman par an, tout en s’engageant pour la démocratisation de la lecture, notamment auprès des jeunes.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Au petit bonheur la chance (2018)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À l’été 1968, Marie dépose son fils Jean, six ans, chez sa mère Lucette. Elle part s’installer à Paris, promet de vite revenir chercher le petit garçon. Les jours deviennent des semaines, puis des mois. Dans la modeste maison de Granville, Jean s’accroche à sa valise et à l’espoir du retour, tandis que sa grand-mère tente de lui offrir une vie stable malgré ses maigres moyens.

L’enfant bavard et la grand-mère taciturne forment un duo mal assorti. Sous ses dehors bourrus, Mémé Lucette cache un cœur tendre. Elle initie Jean au jardin potager, l’emmène au marché, lui apprend les gestes simples du quotidien. Le garçon trouve du réconfort auprès de sa tante Françoise et de ses cousins. Il se fait des amis à l’école, s’adapte à cette vie nouvelle loin de sa mère dont les lettres se font rares.

Les années passent dans cette France des Trente Glorieuses qui se modernise. Jean grandit, mais l’absence de sa mère laisse des traces. Quand Marie réapparaît enfin, rien ne se passe comme prévu.

Autour du livre

À travers la figure de Jean, un garçon de six ans confié à sa grand-mère dans la Normandie des années 1960, Aurélie Valognes peint en filigrane le portrait d’une société française en pleine mutation. Le roman, qui s’inspire de l’histoire du père de la romancière, transcende la simple chronique familiale pour devenir le miroir d’une époque charnière, notamment dans l’évolution de la condition féminine.

« Au petit bonheur la chance » se démarque par sa capacité à entrelacer les enjeux sociétaux majeurs des années 1960-1970 avec le quotidien modeste de ses protagonistes. La modernisation de la société transparaît dans les détails du quotidien : l’arrivée progressive des réfrigérateurs, des machines à laver, de la télévision qui rassemble les familles. Ces évolutions technologiques se heurtent à la résistance de Mémé Lucette, figure d’une France traditionnelle qui refuse ces bouleversements.

Le personnage de Marie, la mère de Jean, incarne les contradictions et les aspirations des femmes de cette génération, tiraillées entre leurs obligations familiales et leur désir d’émancipation. Son parcours soulève des questions essentielles sur l’accès à l’avortement, au travail, à l’indépendance financière, dans une société qui commence tout juste à reconnaître ces droits fondamentaux.

La relation entre Jean et sa grand-mère constitue le cœur battant du roman. Leur duo improbable – lui bavard et curieux, elle taciturne et austère – évolue au fil des pages vers une complicité touchante. Cette transformation s’opère à travers des moments du quotidien : les visites au cimetière, le jardinage, les courses chez les commerçants du quartier. Le catalogue Bergère de France avec ses échantillons de laine devient un objet symbolique de cette époque révolue.

Les critiques divergent sur le traitement du thème de l’abandon. Certains regrettent une approche trop superficielle des traumatismes vécus par Jean, quand d’autres saluent au contraire la justesse du ton. La maturité parfois excessive du jeune protagoniste suscite également des interrogations, tout comme la résolution peut-être trop rapide des conflits familiaux.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 384 pages.

2. L’Envol (2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une cité HLM de la banlieue parisienne, Gabrielle élève seule sa fille Lili. Auxiliaire de vie aux revenus modestes, elle consacre toute son existence au bonheur de cette enfant précoce. Les premières années sont marquées par une complicité absolue entre la mère et la fille.

L’entrée à l’école marque un tournant. Lili excelle dans ses études et développe une ambition dévorante. Elle refuse de reproduire le schéma maternel et met toute son énergie à gravir l’échelle sociale. Prépa, grandes écoles, carrière internationale : son ascension creuse un gouffre avec sa mère. Gabrielle observe, impuissante, sa fille s’éloigner vers un monde dont elle ne maîtrise pas les codes.

À travers une narration qui fait dialoguer leurs voix, le roman dévoile les pensées intimes de ces deux femmes. D’un côté, une mère qui craint de perdre son enfant. De l’autre, une fille tiraillée entre son désir d’émancipation et son attachement à ses origines.

Autour du livre

« L’Envol » d’Aurélie Valognes tire sa force de sa construction singulière : deux voix alternées, celle de Gabrielle et celle de sa fille Lili, livrent leurs versions respectives des mêmes événements dans une succession de courts chapitres. Cette dualité met en lumière les incompréhensions et les décalages entre les deux protagonistes, tout en soulignant paradoxalement la puissance du lien qui les unit.

Ce livre s’inscrit dans une veine plus intime que les précédents de l’autrice. Sa genèse remonte à un entretien avec Adrien Naselli pour son ouvrage « Et tes parents, ils font quoi ? », qui a conduit Valognes à revisiter son propre parcours. En effet, le personnage de Lili emprunte plusieurs éléments autobiographiques, notamment dans son statut de « transfuge de classe ».

La question sociale occupe en effet une place centrale dans la roman. Valognes y interroge l’imperméabilité des classes sociales et le mythe de l’égalité des chances à travers le parcours de Lili, cette enfant de banlieue qui accède aux études supérieures par sa seule volonté. Sa devise « Quand on veut, on peut » illustre sa détermination à transcender ses origines modestes. Cependant, Valognes ne verse jamais dans le simplisme d’une success story : elle montre aussi le coût de cette ascension sociale, les doutes, la sensation d’imposture et la culpabilité vis-à-vis du milieu d’origine.

« L’Envol » évite toutefois les écueils du pathos en montrant comment les malentendus se construisent à partir de l’amour même : l’abnégation de Gabrielle, qui fait tout pour sa fille, finit par étouffer Lili ; l’ambition de cette dernière, qui veut rendre sa mère fière, creuse paradoxalement le fossé entre elles. Cette tension constitue le moteur dramatique du récit.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 312 pages.

3. Le tourbillon de la vie (2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Arthur, un ancien comédien à la carrière prestigieuse, accueille son petit-fils Louis pour les vacances d’été dans sa maison en bord de mer. Soixante-dix ans séparent ces deux êtres que tout oppose en apparence. Le vieil homme de 78 ans cache un lourd secret : sa mémoire commence à lui faire défaut. Les premiers signes d’Alzheimer sont bien là, mais il refuse d’en parler à qui que ce soit, surtout pas à sa fille Nina avec qui les relations sont déjà tendues.

Louis, du haut de ses huit ans, comprend rapidement que quelque chose ne va pas. Une complicité extraordinaire naît rapidement entre eux. Le petit garçon aide son grand-père à dissimuler ses absences et ses oublis, tandis qu’Arthur lui transmet sa passion pour le théâtre à travers des leçons improvisées. Entre baignades, parties de pêche et glaces sur la plage, l’été s’écoule doucement. Arthur consigne ses souvenirs dans un carnet, conscient que chaque moment avec Louis pourrait être le dernier.

Autour du livre

Rédigé pendant le premier confinement de 2020, « Le tourbillon de la vie » puise sa source dans la solitude forcée des personnes âgées, privées de leurs proches durant cette période. Cette genèse particulière teinte l’ensemble du récit d’une résonance émotionnelle singulière, comme en témoigne l’autrice elle-même dans l’entretien qui accompagne la version audio du livre.

La force du texte repose sur le contraste saisissant entre la vitalité débordante de Louis, huit ans, et la fragilité grandissante d’Arthur, son grand-père. À travers leurs échanges quotidiens se dessine une réflexion sur la transmission et la résilience face à la maladie d’Alzheimer. La présence du théâtre, passion d’Arthur qui devient un pont entre les générations, apporte une dimension métaphorique supplémentaire : comme sur scène, chacun joue un rôle pour protéger l’autre, dans une chorégraphie délicate entre vérité et dissimulation.

Les critiques soulignent unanimement l’authenticité des dialogues entre le grand-père et son petit-fils, même si certains relèvent que le vocabulaire de Louis paraît parfois trop mature pour son âge. La narration alterne entre les scènes du présent et les pages du carnet d’Arthur, où il consigne ses souvenirs avant qu’ils ne s’effacent définitivement.

La version audio, portée par la voix de François Berland, offre une lecture particulièrement touchante. Le comédien parvient à incarner avec justesse aussi bien la gravité d’Arthur que l’innocence de Louis, tandis que des interludes musicaux ponctuent les chapitres.

Dans ce qui s’affirme comme l’un de ses romans les plus personnels, Aurélie Valognes s’éloigne de la légèreté de ses précédents ouvrages pour aborder avec tact des thèmes plus profonds : la mémoire qui s’efface, le poids des regrets familiaux, et surtout l’importance du moment présent.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 312 pages.

4. Né sous une bonne étoile (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Années 2010. Dans une banlieue parisienne, Gustave entre au CP avec la peur au ventre. Rêveur et sensible, ce petit garçon peine à s’adapter au système scolaire rigide. Malgré des heures passées sur ses devoirs et le soutien indéfectible de sa mère Noémie, les mauvaises notes s’accumulent. La situation devient d’autant plus difficile que sa sœur Joséphine excelle dans toutes les matières.

Les années défilent et le constat s’aggrave : les professeurs le cataloguent comme un cas désespéré, tandis que ses camarades le mettent à l’écart. À force d’entendre qu’il est un cancre, Gustave finit par le croire. Le divorce de ses parents achève de le fragiliser. Son passage au collège menace de le faire basculer définitivement vers l’échec.

Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Mademoiselle Bergamote, une enseignante qui refuse de le laisser sombrer. Par des méthodes originales et une attention particulière, elle l’aide peu à peu à reprendre confiance en lui et à révéler ses talents cachés.

Autour du livre

À travers le parcours de Gustave, « Né sous une bonne étoile » met en lumière les failles du système éducatif français face aux élèves qui ne correspondent pas aux standards attendus. La thématique de l’échec scolaire y est abordée sans misérabilisme, en pointant notamment le rôle crucial des enseignants dans la construction ou la destruction de l’estime de soi des élèves.

Le personnage de Gustave incarne ces enfants que l’école n’arrive pas à comprendre ni à valoriser malgré leur potentiel. « Il commençait à en avoir assez des étiquettes qui grattent, des gommettes qui collent et des cases trop étroites dans lesquelles les adultes s’obstinaient à l’enfermer », cette phrase résume parfaitement le sentiment d’enfermement ressenti par le protagoniste.

La figure de Mademoiselle Bergamote représente ces professeurs qui parviennent à transformer des vies grâce à leur capacité à voir par-delà les apparences et les préjugés. Son approche pédagogique alternative démontre qu’il existe d’autres voies que celles imposées par un système standardisé.

La dimension sociale transparaît également à travers le personnage de Joséphine, la sœur de Gustave. Son excellence scolaire est présentée comme un moyen d’échapper à sa condition, illustrant ainsi le rôle d’ascenseur social que devrait jouer l’école républicaine.

Les critiques soulignent la justesse avec laquelle sont dépeints les mécanismes qui mènent au décrochage scolaire : paroles blessantes, comparaisons permanentes, perte progressive de confiance en soi. Certains lecteurs regrettent toutefois une vision parfois caricaturale du corps enseignant, majoritairement présenté sous un jour négatif.

« Né sous une bonne étoile » trouvera un écho particulier auprès des lecteurs qui ont eux-mêmes connu des difficultés scolaires ou qui accompagnent des enfants dans cette situation. Il suscitera également des débats sur la nécessaire évolution du système éducatif vers plus d’inclusivité et de bienveillance. La postface révèle que l’autrice n’a pas personnellement vécu de difficultés scolaires, ce qui rend d’autant plus remarquable sa capacité à retranscrire avec authenticité le ressenti des élèves en souffrance.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 384 pages.

5. Minute, papillon (2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans le Paris d’aujourd’hui, Rose, 36 ans, élève seule son fils Baptiste depuis sa naissance. Nounou de profession, elle a tout sacrifié pour lui offrir le meilleur. Mais à 18 ans, le jeune homme décide brutalement de quitter le domicile familial pour s’installer avec sa petite amie. Il reproche à sa mère de lui avoir toujours caché l’identité de son père et refuse désormais tout contact avec elle.

Au même moment, Rose perd son emploi suite au déménagement de la famille dont elle gardait l’enfant. Dans l’urgence, elle accepte un poste de dame de compagnie proposé par Véronique Lupin, une bourgeoise hautaine du XVIe arrondissement. Elle découvre alors que sa mission consiste en réalité à s’occuper de Pépette, le chien de luxe de sa patronne, et non de Colette, la mère de celle-ci qui vit recluse à l’étage.

Contre toute attente, une amitié profonde se noue entre Rose et Colette, deux femmes que tout oppose mais qui partagent une même solitude. À leur contact mutuel, chacune va peu à peu se transformer. Rose va apprendre à s’affirmer et à faire face à son passé, tandis que Colette va progressivement s’ouvrir au monde extérieur. Une renaissance inattendue pour ces deux âmes meurtries qui vont s’épauler pour reprendre goût à la vie.

Autour du livre

Ce roman feel-good d’Aurélie Valognes a suscité des réactions contrastées parmi la critique. Si certains apprécient la fraîcheur et l’optimisme qui s’en dégagent, d’autres soulignent le caractère parfois caricatural des personnages et une intrigue aux ficelles un peu grosses.

Le duo Rose-Colette constitue indéniablement la force du récit. Cette rencontre improbable entre une trentenaire perdue et une septuagénaire excentrique permet d’aborder avec finesse les relations intergénérationnelles. Les deux femmes, que tout semble opposer, se révèlent étonnamment complémentaires dans leurs failles et leurs espoirs. Le personnage de Colette, en particulier, marque les esprits par sa personnalité haute en couleur et sa sagesse bienveillante.

La thématique de la maternité traverse les pages sous différents angles : relation fusionnelle entre Rose et Baptiste, lien conflictuel entre Colette et Véronique, nouvelle grand-maternité qui s’annonce. Cette multiplicité des points de vue permet d’interroger toute la complexité des liens parents-enfants.

Valognes déploie également une critique sociale à travers le personnage de Véronique Lupin, bourgeoise snob qui préfère gâter son chien plutôt que de s’occuper de sa mère. Cette satire des « privilégiés parisiens » ajoute une dimension comique.

Les chapitres courts et le rythme soutenu confèrent au récit une dynamique entraînante, même si certains lecteurs regretteront que des thématiques importantes soient à peine effleurées. L’humour, omniprésent à travers les expressions populaires et les situations cocasses, allège la gravité des sujets abordés.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 312 pages.

6. En voiture, Simone ! (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une famille bretonne ordinaire, trois belles-filles subissent les foudres de leur beau-père Jacques, un sexagénaire bourru qui ne rate jamais une occasion de les provoquer. Stéphanie la mère poule, Laura l’écolo convaincue et Jeanne la féministe assumée doivent composer avec ses remarques cinglantes lors des repas de famille. Sa femme Martine, qui a passé quarante ans à arrondir les angles, commence à perdre patience.

Les retrouvailles pour Noël et les vacances d’été deviennent de plus en plus tendues. Jacques multiplie les maladresses et les provocations, au risque de voir ses trois fils prendre leurs distances. Martine, qui refuse de perdre le contact avec ses enfants, pose alors un ultimatum à son mari : il doit absolument changer d’attitude s’il ne veut pas finir ses vieux jours seul.

Autour du livre

La particularité première de ce roman d’Aurélie Valognes réside dans son changement de titre entre l’édition originale et la version poche. Le titre initial « Nos adorables belles-filles » correspondait davantage au contenu narratif, tandis que « En voiture, Simone ! » apparaît plus énigmatique et moins pertinent vis-à-vis de l’intrigue.

Le roman s’inscrit dans la lignée des comédies familiales contemporaines et rappelle à certains égards le film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? », notamment dans son traitement des relations intergénérationnelles et des tensions familiales. La maison bretonne sert de théâtre aux conflits et aux réconciliations, un microcosme où s’affrontent des personnalités antagonistes.

Les personnages incarnent des archétypes familiaux poussés à l’extrême : le beau-père tyrannique, la belle-mère conciliante, les belles-filles rebelles. Cette dimension caricaturale divise la critique : certains y voient un miroir amusant de la réalité familiale contemporaine, d’autres déplorent un manque de nuance et de profondeur psychologique.

« En voiture, Simone ! » a connu un succès commercial notable, dans la continuité de « Mémé dans les orties », premier roman de l’autrice qui avait déjà rencontré un accueil favorable. La dimension internationale du succès est également à noter, puisque le livre a trouvé son public à l’étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, où cette famille bretonne haute en couleurs semble avoir séduit les lecteurs.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 256 pages.

7. Mémé dans les orties (2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au 8 rue Bonaparte à Paris vit Ferdinand Brun, un octogénaire qui cultive sa misanthropie comme d’autres cultivent leur jardin. Depuis son divorce, il habite seul avec sa chienne Daisy dans l’appartement de sa fille. Son passe-temps favori ? Faire tourner en bourrique ses voisines et la redoutable Madame Suarez, concierge de l’immeuble qui règne sur les lieux d’une main de fer.

La mort soudaine de Daisy plonge Ferdinand dans un profond désespoir qui le pousse à une tentative de suicide. Sa fille Marion, expatriée à Singapour, pose alors un ultimatum : soit il se ressaisit d’urgence, soit direction la maison de retraite. Pour veiller au grain, elle confie la surveillance de son père à Madame Suarez, son ennemie jurée.

C’est alors que surgissent deux femmes qui vont bouleverser sa vie : Juliette, une fillette de 10 ans à l’esprit vif qui s’invite tous les midis chez lui pour le déjeuner, et Béatrice Claudel, sa voisine nonagénaire pleine de joie de vivre. À leur contact, le cœur glacé de Ferdinand commence peu à peu à fondre. Mais acceptera-t-il de baisser sa garde et de s’ouvrir aux autres ?

Autour du livre

À l’origine auto-édité, « Mémé dans les orties » a connu un succès fulgurant qui a propulsé Aurélie Valognes dans la sphère des écrivains à succès. Cette première version, jugée « sympathique mais manquant de structure avec quelques lourdeurs », s’est métamorphosée sous l’égide d’éditeurs professionnels pour devenir un best-seller conquérant plus de 200 000 lecteurs.

Le livre s’inscrit dans la mouvance des « romans feel-good », ces romans réconfortants qui privilégient les sentiments positifs. Valognes y aborde la solitude des personnes âgées à travers un protagoniste acariâtre dont la transformation progressive suscite des réactions contrastées parmi la critique. Certains y voient une métamorphose peu crédible, d’autres saluent la subtilité avec laquelle la romancière parvient à humaniser ce personnage sans le dénaturer.

Les personnages secondaires, notamment Juliette et Béatrice, insufflent une dynamique intergénérationnelle au récit. La petite fille de dix ans, bien que critiquée pour son langage trop mature, incarne un catalyseur de changement, tandis que la nonagénaire geek bouleverse les stéréotypes sur le vieillissement. La concierge Madame Suarez, antagoniste marquante, cristallise les tensions de cette micro-société d’immeuble parisien.

Les critiques comparent souvent « Mémé dans les orties » à « Vieux, râleur et suicidaire – La vie selon Ove » de Fredrik Backman, paru deux ans plus tôt. Si certains y voient une inspiration directe, d’autres apprécient la singularité du texte de Valognes, notamment dans son traitement de l’humour et des relations de voisinage. Le libraire Gérard Collard a d’ailleurs qualifié le livre « d’absolument fabuleux », contribuant à sa notoriété.

La structure en chapitres courts, chacun titré par une expression populaire, insuffle un rythme alerte au récit tout en jouant avec la sagesse populaire. Cette architecture narrative sert habilement le propos sur la rédemption tardive et la possibilité du changement, même à un âge avancé.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 264 pages.

8. La cerise sur le gâteau (2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Quand son entreprise le pousse vers la sortie à 61 ans, Bernard vit ce départ à la retraite comme une catastrophe. Lui qui n’a jamais su faire autre chose que travailler se retrouve perdu dans sa grande maison de Bordeaux, à tourner en rond et à exaspérer sa femme Brigitte. Cette dernière profite pourtant pleinement de sa propre retraite entre activités associatives et moments avec ses petits-enfants.

Le déclic survient grâce à Paul, son petit-fils de 7 ans. Quand celui-ci doit faire un exposé sur la pollution des océans par le plastique, Bernard trouve enfin une nouvelle mission. Il se lance alors dans une quête acharnée du « zéro déchet », quitte à bouleverser les habitudes familiales avec un zèle qui frise parfois le fanatisme.

Mais cette reconversion écologique radicale finit par peser sur son couple. Brigitte, qui espérait enfin pouvoir voyager et profiter de la vie avec son mari, ne supporte plus son intransigeance. La situation devient si tendue qu’elle menace même de le quitter…

Autour du livre

« La cerise sur le gâteau » suscite des opinions très contrastées. Ce qui frappe d’emblée, c’est la structure particulière du texte : chaque chapitre s’ouvre par une expression populaire française, un choix qui divise les lecteurs. Pour certains, ces dictons apportent une touche d’humour et de légèreté, tandis que d’autres y voient un procédé artificiel qui finit par lasser.

Le personnage de Bernard cristallise les débats. Ce directeur financier de 61 ans, contraint à la retraite, incarne le stéréotype du cadre supérieur « workaholic » incapable de se réinventer. Sa transformation progressive, catalysée par un devoir scolaire de son petit-fils sur l’écologie, constitue l’axe central du récit. Mais cette métamorphose en militant écologiste zélé ne convainc pas tous les lecteurs : plusieurs critiques pointent le caractère peu crédible de cette conversion soudaine.

Le traitement de la thématique écologique soulève également des interrogations. Si certains saluent la sensibilisation aux enjeux environnementaux, d’autres dénoncent un message moralisateur qui prend parfois des allures de manuel du « zéro déchet ». Cette dimension didactique s’explique peut-être par le contexte d’écriture : comme le révèle Aurélie Valognes dans sa postface, elle-même entamait une démarche écologique pendant la rédaction du roman.

Les personnages secondaires n’échappent pas aux critiques sur leur caractère stéréotypé : Brigitte, l’épouse patiente et dévouée ; Alice, la belle-fille écolo-végane ; les petits-enfants étonnamment matures pour leur âge. Cette galerie de portraits manque parfois de nuances, même si elle permet d’aborder des thèmes contemporains comme les relations intergénérationnelles ou les nouveaux modes de consommation.

Le roman s’inscrit dans une veine sociétale en abordant la problématique de la retraite, sujet d’actualité brûlant. Mais là encore, les avis divergent sur le traitement de cette thématique : trop caricatural pour certains (notamment dans la description d’un sexagénaire présenté comme quasi-sénile), pertinent pour d’autres qui y reconnaissent les difficultés réelles de cette transition de vie.

La référence à la légende du colibri de Pierre Rabhi traverse les pages comme un fil conducteur, symbolisant l’importance des petites actions individuelles face aux grands défis collectifs. Cette métaphore illustre l’ambition du roman : conjuguer divertissement et prise de conscience écologique, même si l’équilibre entre ces deux dimensions ne fait pas l’unanimité.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 480 pages.

9. La Ritournelle (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Le matin du 24 décembre, Anne reçoit un appel de sa mère Nadine qui lui annonce, comme une évidence, que le réveillon de Noël aura lieu chez elle le soir même. Pour cette mère de famille déjà débordée, c’est le début d’une course effrénée contre la montre. Entre les courses de dernière minute confiées à Antoine, son mari maladroit, la décoration d’un sapin qui menace de s’effondrer et la préparation d’un repas qui doit satisfaire les exigences de chacun, la journée s’annonce mouvementée.

Le soir venu, la famille se réunit au grand complet : Nadine la mère tyrannique qui critique tout, Patrick le beau-père misogyne, Lucie la sœur végane et son nouveau compagnon, Guillaume le frère effacé surnommé « Tanguy », sans oublier la grand-mère malicieusement sourde et la tante fantasque. Sous le vernis des convenances, les rancœurs et les non-dits menacent de faire voler en éclats cette soirée supposée festive.

Dans ce huis clos familial qui se déroule en temps réel sur vingt-quatre heures, Aurélie Valognes met en scène une famille dysfonctionnelle avec un humour mordant. À travers des dialogues incisifs et des situations rocambolesques qui font mouche, elle brosse le portrait d’une réunion familiale où chacun devra faire face à ses vérités.

Autour du livre

À travers le prisme d’un réveillon de Noël familial, Aurélie Valognes cisèle une comédie sociale qui s’apparente à une pièce de théâtre, qui rappelle parfois « Le Prénom » ou « Le père Noël est une ordure ». Cette filiation avec l’art dramatique n’est d’ailleurs pas fortuite puisque l’autrice elle-même confirme s’être inspirée de ces deux pièces lors de la rédaction. La construction en temps réel, rythmée par le décompte des heures tel un compte à rebours inexorable vers minuit, renforce cette dimension théâtrale.

Les personnages, à l’instar des archétypes du théâtre de boulevard, incarnent des figures familières poussées jusqu’à la caricature : Nadine, la mère toxique aux remarques acerbes, Patrick, le beau-père misogyne ancré dans ses préjugés d’un autre temps, Lucie, la sœur flexitarienne instable sentimentalement, ou encore la grand-mère malentendante qui déclenche des quiproquos. Cette galerie de portraits, bien que parfois excessive selon certains lecteurs, sert de miroir grossissant aux dynamiques familiales contemporaines.

« La Ritournelle » fonctionne comme une mécanique bien huilée où les tensions s’accumulent crescendo, depuis l’annonce matinale du dîner jusqu’à l’explosion finale des non-dits. Les scènes s’enchaînent avec fluidité, notamment celle du mari perdu dans un supermarché bondé la veille de Noël, qui provoque l’hilarité générale des lecteurs. Le sapin qui penche progressivement tout au long de la soirée se fait métaphore de cette famille au bord de la rupture.

Plusieurs critiques soulignent le potentiel d’adaptation de ce huis clos familial pour la scène ou l’écran, certains allant jusqu’à imaginer le casting idéal avec Muriel Robin dans le rôle de Nadine et Thierry Lhermitte dans celui de Patrick. Cette dimension théâtrale transparaît également dans le rythme soutenu des dialogues et l’efficacité des situations comiques.

Par-delà les rires, Valognes aborde des thématiques sociétales contemporaines : la charge mentale des femmes, les relations toxiques parent-enfant, l’évolution des mœurs entre générations. Le message final sur le pardon et l’acceptation des différences au sein d’une famille imparfaite résonne particulièrement auprès du lectorat, comme en attestent les nombreuses critiques qui se reconnaissent dans ces situations, malgré – ou grâce à – leur aspect parfois outrancier.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 240 pages.

10. La lignée (2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« La lignée » retrace une correspondance épistolaire entre deux femmes écrivaines que tout sépare. Louise, une jeune mère de famille qui rêve de devenir autrice, prend contact avec Madeleine, une romancière célèbre qui s’est retirée du monde littéraire.

À travers leurs échanges qui s’étalent sur plusieurs années, le lecteur suit l’évolution de Louise dans son parcours d’écriture. Tiraillée entre sa vie de famille, son travail et sa passion naissante pour la littérature, elle confie ses doutes et ses craintes à Madeleine. Cette dernière la guide avec bienveillance, partage son expérience et l’aide à s’affirmer en tant qu’écrivaine, malgré les obstacles et les jugements auxquels elle fait face.

Autour du livre

Délaissant les sentiers battus de ses précédents ouvrages, Aurélie Valognes s’aventure avec « La lignée » sur le terrain du roman épistolaire, un virage dans sa trajectoire littéraire. Cette correspondance entre deux écrivaines de générations différentes constitue son œuvre la plus personnelle, nourrie par sa propre expérience – elle-même ayant entretenu une correspondance avec Annie Ernaux.

Le format épistolaire permet une immersion intime dans les questionnements qui taraudent les créatrices contemporaines. Les lettres échangées entre Louise et Madeleine mettent en lumière les obstacles spécifiques auxquels se heurtent les femmes dans le milieu littéraire : la difficulté à concilier vie familiale et ambition artistique, le regard parfois condescendant porté sur leurs œuvres, la culpabilité ressentie face au temps « volé » à la famille.

Cette réflexion sur la condition des écrivaines s’inscrit dans une perspective résolument féministe. À travers le parcours de Louise, qui doit s’affirmer contre les injonctions sociales, et celui de Madeleine, figure tutélaire qui a su tracer sa voie, se dessine le portrait d’une lignée de femmes en quête d’émancipation par l’écriture. La transmission entre les deux protagonistes dépasse le simple cadre littéraire pour aborder des questions universelles sur la liberté d’être soi.

Les critiques soulignent le caractère inédit de cette œuvre dans la bibliographie d’Aurélie Valognes, habituée des romans feel-good. Si certains lecteurs regrettent l’absence de l’humour caractéristique de l’écrivaine, d’autres saluent ce virage vers une écriture plus intime, plus engagée. Les avis divergent particulièrement sur le personnage de Louise : là où certains voient une figure attachante en proie à des doutes légitimes, d’autres déplorent une tendance à la complainte qui peut lasser.

L’émotion culmine dans un épilogue bouleversant qui vient parachever cette réflexion sur la création littéraire au féminin. Les thèmes abordés – la place des femmes dans la société, le droit à l’accomplissement, la transmission intergénérationnelle – font écho aux préoccupations contemporaines, conférant à « La lignée » une dimension sociétale qui transcende le simple récit de deux destins croisés.

Aux éditions FAYARD ; 360 pages.