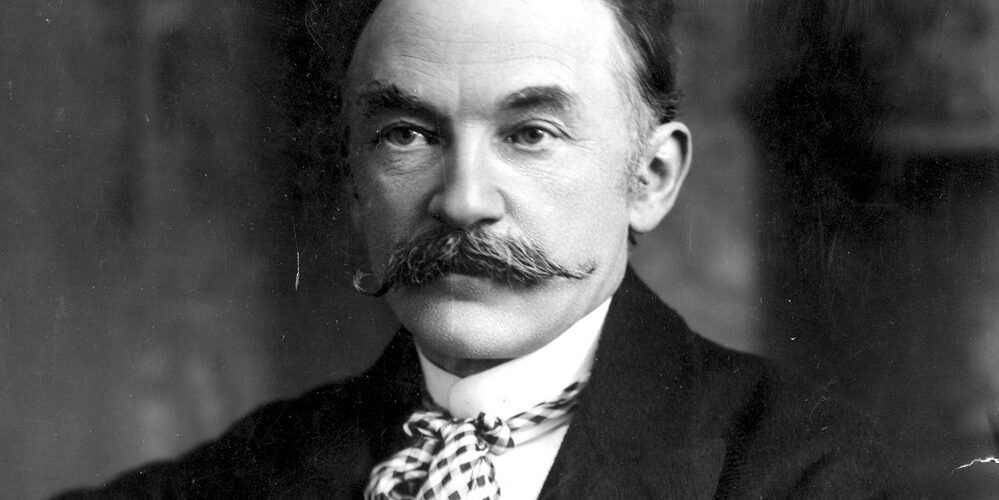

Thomas Hardy naît le 2 juin 1840 à Higher Bockhampton, dans le Dorset, en Angleterre. Issu d’une famille modeste, il est le fils d’un tailleur de pierre. Sa mère, femme lettrée, lui donne ses premiers cours à domicile avant qu’il n’entre à l’école locale à dix ans. À seize ans, il devient apprenti architecte et part travailler à Londres en 1862.

L’expérience londonienne s’avère difficile pour Hardy qui se sent mal à l’aise dans cette société victorienne très hiérarchisée. Il retourne dans son Dorset natal en 1867 pour se consacrer à l’écriture. En 1874, il épouse Emma Gifford, rencontrée lors de la restauration d’une église. Le couple s’installe en 1885 à Max Gate, une maison que Hardy a lui-même conçue.

Sa carrière littéraire décolle avec « Loin de la foule déchaînée » (1874). Entre 1871 et 1896, il écrit quinze romans et quatre recueils de nouvelles, dont ses chefs-d’œuvre « Tess d’Urberville » (1891) et « Jude l’obscur » (1895). Ses romans, ancrés dans un territoire fictif, le Wessex, dépeignent des personnages en lutte contre leurs passions et les conventions sociales.

Après le scandale provoqué par « Jude l’obscur », Hardy se tourne vers la poésie, sa véritable passion. La mort d’Emma en 1912 l’affecte profondément et inspire certains de ses plus beaux poèmes. Il se remarie en 1914 avec Florence Dugdale, sa secrétaire.

Membre de l’Ordre du Mérite depuis 1910, Hardy est nommé 25 fois pour le prix Nobel de littérature, sans jamais l’obtenir. Il meurt le 11 janvier 1928 à Dorchester. Son cœur est enterré dans le Dorset aux côtés d’Emma, tandis que ses cendres reposent à Westminster Abbey, dans le Poets’ Corner.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Tess d’Urberville (1891)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre rurale de la fin du XIXème siècle, Tess Durbeyfield mène une vie simple aux côtés de ses parents, modestes paysans du Wessex. Tout bascule le jour où son père apprend qu’il descend d’une illustre famille normande : les d’Urberville. Poussée par ses parents qui rêvent de retrouver leur grandeur passée, la jeune fille part travailler chez de riches cousins éloignés. Là-bas, elle fait la connaissance d’Alec d’Urberville, qui abuse d’elle avant de l’abandonner. Enceinte, Tess retourne chez les siens où elle met au monde un enfant qui meurt peu après sa naissance.

Cherchant à fuir son passé, elle trouve un emploi dans une laiterie loin de chez elle. C’est là qu’elle rencontre Angel Clare, fils de pasteur qui apprend le métier de fermier. Entre eux naît un amour profond et sincère. Mais Tess hésite à accepter la demande en mariage d’Angel, tourmentée par son secret. Lorsqu’elle se décide enfin à lui avouer la vérité sur son passé, sa vie bascule une nouvelle fois.

Autour du livre

À sa parution en 1891, « Tess d’Urberville » suscite des réactions contrastées qui témoignent de son caractère subversif pour l’époque victorienne. Hardy y met en effet à mal les conventions morales de la société anglaise de la fin du XIXe siècle, particulièrement sur la question de la sexualité féminine. Le sous-titre provocateur choisi par Hardy – « Une femme pure fidèlement présentée » – affirme d’emblée sa volonté de défier les normes sociales établies.

La genèse du roman révèle les contraintes éditoriales auxquelles Hardy dut se plier. La première version, publiée en feuilleton dans le journal The Graphic, subit une censure importante : la scène centrale du viol/de la séduction est gommée, remplacée par une banale histoire de mariage truqué. Ce n’est que dans l’édition en volume que Hardy peut rétablir les passages supprimés, même s’il doit encore atténuer la responsabilité de Tess dans sa relation avec Alec pour ménager les sensibilités de l’époque.

La double morale sexuelle victorienne constitue l’un des thèmes majeurs du roman. Alors qu’Angel Clare obtient facilement le pardon de Tess pour sa liaison passée, celle-ci se voit rejetée pour avoir été la victime d’Alec d’Urberville. Hardy prend délibérément position comme « seul ami et avocat » de son héroïne, citant Shakespeare en exergue : « Pauvre nom blessé ! Je veux te recueillir dans mon sein comme dans un lit. »

« Tess d’Urberville » s’inscrit dans un contexte social et politique particulier, celui de la première vague féministe. Les débats sur le divorce civil et la prostitution des mineurs placent alors les questions de genre et de sexualité au cœur du débat public. Le texte s’insère dans un courant littéraire plus large qui remet en cause le traitement des femmes dans la société victorienne, aux côtés d’œuvres comme « The Story of an African Farm » d’Olive Schreiner.

La dimension symbolique irrigue l’ensemble du roman. Tess incarne tour à tour une déesse de la Terre et une victime sacrificielle, comme le suggèrent les nombreuses références païennes et bibliques. Sa participation à une cérémonie en l’honneur de Cérès, le choix de la Genèse pour le baptême de son enfant et sa mort sur l’autel de Stonehenge tissent un réseau de significations mythologiques. Les liens constants entre Tess et le monde animal (le cheval Prince, les volailles de Trantridge, les vaches de Talbothays) renforcent sa connexion avec les forces naturelles.

Le succès de « Tess d’Urberville » ne se dément pas au fil des décennies, comme en témoignent ses nombreuses adaptations. Au théâtre, la première version scénique de 1897 triomphe à Broadway. L’adaptation de 1924 marque particulièrement les esprits : Hardy lui-même choisit pour interpréter Tess la jeune Gertrude Bugler, qui lui rappelle Augusta Way, la laitière dont la beauté l’avait inspiré pour créer son personnage. Le cinéma s’en empare également, avec notamment la célèbre version de Roman Polanski en 1979, récompensée par trois Oscars.

Le roman continue d’exercer son influence sur la culture contemporaine. Des écrivains comme John Irving et E.L. James y font référence dans leurs œuvres. Des groupes de rock comme Ice Nine Kills s’en inspirent pour leurs compositions. Quentin Tarantino y fait même allusion dans « Once Upon a Time in Hollywood », créant un lien symbolique entre le destin tragique de Tess et celui de Sharon Tate.

L’ambiguïté morale au cœur du roman suscite toujours les débats. La scène centrale de la relation entre Tess et Alec – viol ou séduction ? – demeure sujette à interprétation. Cette complexité narrative, qui refuse les jugements simplistes, contribue à la modernité de l’œuvre et explique sa résonance persistante auprès des lecteurs contemporains.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 474 pages.

2. Jude l’obscur (1895)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle, un jeune orphelin, Jude Fawley, grandit chez une tante acariâtre dans le village de Marygreen. Avide de savoir, il rêve d’étudier à l’université de Christminster et consacre ses soirées à apprendre seul le latin et le grec. Mais sa condition modeste et un mariage précipité avec Arabella, une jeune paysanne manipulatrice, compromettent ses ambitions. Après l’échec de cette première union, Jude s’éprend de sa cousine Sue Bridehead, une jeune femme cultivée aux idées progressistes qui refuse les conventions sociales et religieuses de son époque.

L’histoire de Jude et Sue se déroule sur fond de critique sociale dans une Angleterre victorienne rigide et conformiste. Leur relation, qui défie les conventions du mariage et de la morale religieuse, les expose au jugement impitoyable de leurs contemporains. Thomas Hardy dresse le portrait d’êtres en avance sur leur temps, écrasés par le poids des traditions et des préjugés sociaux.

Autour du livre

Les recherches récentes démontrent que « Jude l’obscur » puise ses racines dans l’expérience de Thomas Hardy. Vers 1887, celui-ci commence à prendre des notes pour une histoire centrée sur les tentatives infructueuses d’un ouvrier d’accéder à l’université. Cette trame initiale trouve son inspiration dans le destin tragique de son ami Horace Moule, dont l’échec scolaire mène au suicide.

La genèse du roman s’étend sur plusieurs années : d’abord publié en feuilleton dans Harper’s New Monthly Magazine de décembre 1894 à novembre 1895 sous le titre « The Simpletons », puis « Hearts Insurgent », l’œuvre adopte finalement son titre définitif lors de sa parution en volume en 1895. Dans la préface de la première édition, Hardy révèle que certains éléments de l’intrigue lui ont été inspirés par la mort d’une femme en 1890, probablement sa cousine Tryphena Sparks.

Le texte se démarque dans la production de Hardy par la place prépondérante accordée au point de vue du protagoniste. La narration se construit presque exclusivement à travers le regard de Jude, créant une tension permanente entre la réalité objective et sa perception subjective. Cette technique novatrice met en lumière la complexité de l’appréhension humaine du monde et ses possibles illusions.

La dimension sociale transparaît notamment dans le traitement du personnage de Jude Fawley, qui constitue l’une des premières représentations d’un intellectuel issu du prolétariat rural dans la littérature anglaise. Cette caractéristique, combinée à l’influence d’Henrik Ibsen et du réalisme français, inscrit « Jude l’obscur » dans un mouvement de modernisation littéraire.

La modernité du texte se manifeste notamment dans son traitement des rôles genrés à travers le personnage de Sue Bridehead, qui s’oppose radicalement au modèle matrimonial victorien. Hardy lui-même suggère, dans une postface de 1912, que ce personnage peut être interprété comme l’incarnation d’un nouveau type féminin engendré par le féminisme.

Les thèmes abordés – critique du mariage, remise en cause des institutions religieuses, aspiration à l’éducation – provoquent un scandale retentissant dans l’Angleterre victorienne. L’évêque d’Exeter fait brûler publiquement l’ouvrage, tandis que certains critiques le rebaptisent « Jude l’obscène ». Cette controverse pousse Hardy à abandonner définitivement l’écriture romanesque pour se consacrer exclusivement à la poésie dramatique durant les trente-deux dernières années de sa vie.

D. H. Lawrence compte parmi les premiers défenseurs de l’œuvre. Dans son essai de 1914, « A Study of Thomas Hardy », il porte une attention particulière au personnage de Sue Bridehead, qu’il considère comme « l’une des plus hautes créations de notre civilisation ».

« Jude l’obscur » connaît plusieurs adaptations notables : une série télévisée britannique en 1971 réalisée par Hugh David, un film en 1996 par Michael Winterbottom avec Christopher Eccleston et Kate Winslet, ainsi qu’une adaptation musicale créée en 2012 par la Burning Coal Theatre Company. En 2015, la BBC le classe au 23e rang des meilleurs romans britanniques.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 480 pages.

3. Loin de la foule déchaînée (1874)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre rurale du XIXe siècle, Thomas Hardy dépeint le destin d’une jeune femme indépendante, Bathsheba Everdene. À la mort de son oncle, elle hérite d’une ferme prospère et décide de la gérer seule, chose rare pour l’époque. Trois hommes vont se disputer son cœur : Gabriel Oak, un berger humble et dévoué qui l’aime d’un amour inébranlable, William Boldwood, un riche fermier voisin à la passion dévorante, et le séduisant sergent Francis Troy, dont le charme superficiel masque une nature volage.

L’histoire se déroule dans le Wessex, région fictive inspirée du Dorset natal de l’auteur. Hardy y restitue avec finesse la vie paysanne, le rythme des saisons, les travaux des champs. Entre les orages qui menacent les récoltes et les brebis à tondre, la jeune fermière doit faire ses preuves dans un monde d’hommes. Si elle excelle dans la gestion de son domaine, ses choix amoureux s’avèrent plus hasardeux. Sa beauté et son caractère bien trempé suscitent des passions qui la dépassent.

Autour du livre

« Loin de la foule déchaînée », le quatrième roman de Thomas Hardy, marque un tournant décisif dans sa carrière littéraire. Publié initialement de manière anonyme sous forme de feuilleton mensuel dans le Cornhill Magazine en 1874, il conquiert immédiatement un large lectorat et s’impose comme son premier succès majeur.

Henry James se montre pourtant critique lors de la parution, reprochant au roman ses dimensions « redoutables » et son style « verbeux et redondant ». Il n’épargne que la description des chiens et des moutons, seuls éléments qui trouvent grâce à ses yeux. Ces réserves n’empêchent pas le succès du livre, qui permet à Hardy de se marier grâce aux revenus générés par sa publication.

L’œuvre inaugure les célèbres « romans du Wessex », du nom de cette région fictive du sud-ouest de l’Angleterre où Hardy situe l’ensemble de ses récits. Le Wessex, inspiré du royaume anglo-saxon d’avant la conquête normande, n’apparaît qu’une seule fois dans la première édition, au chapitre 50. Hardy étend ensuite ces références dans l’édition de 1895, créant ainsi un territoire littéraire singulier qui mêle tradition et modernité : « un Wessex moderne fait de chemins de fer, de service postal, de machines agricoles, de maisons de correction, d’allumettes, d’ouvriers alphabétisés et d’écoliers ».

Le titre, emprunté à « Élégie écrite dans un cimetière de campagne » de Thomas Gray (1751), recèle une ironie subtile. Là où Gray idéalise la tranquillité et le retrait du monde, Hardy bouleverse cette vision idyllique par une intrigue tumultueuse. Comme le souligne Lucasta Miller, il « perturbe l’idylle, non seulement en introduisant le bruit et la fureur d’une intrigue extrême… mais cherche à subvertir la complaisance de ses lecteurs ».

« Loin de la foule déchaînée » se distingue par sa dimension féministe avant-gardiste, à travers le personnage de Bathsheba Everdene, qui défie les conventions de l’époque victorienne en dirigeant seule une exploitation agricole. Si sa nature passionnée l’entraîne vers des erreurs de jugement, Hardy la dote d’une résilience et d’une intelligence qui lui permettent de surmonter ses égarements de jeunesse.

En 2003, la BBC classe le roman à la 48e place dans son enquête « The Big Read », tandis qu’en 2007, The Guardian le positionne au 10e rang des plus grandes histoires d’amour. Les adaptations se multiplient : théâtre dès 1882 avec Marion Terry, cinéma avec notamment la version oscarisée de John Schlesinger en 1967, télévision, radio, et même opéra en 2006 par Andrew Downes. La bande dessinée s’en empare également avec « Tamara Drewe » de Posy Simmonds en 2007, elle-même adaptée au cinéma par Stephen Frears en 2010.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 768 pages.

4. Le Maire de Casterbridge (1886)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre rurale du XIXe siècle, Michael Henchard, simple ouvrier agricole, commet l’irréparable : lors d’une foire de village, ivre de rhum et de colère, il vend aux enchères sa femme Susan et leur petite fille à un marin de passage. Le lendemain, rongé par le remords, il jure de ne plus boire une goutte d’alcool pendant vingt ans et part en vain à leur recherche.

Dix-huit ans plus tard, Henchard est devenu un puissant marchand de grains et le maire respecté de Casterbridge, une bourgade du Wessex. C’est alors que Susan et Elizabeth-Jane, qu’il croyait perdues à jamais, réapparaissent dans sa vie. Le marin qui les avait achetées est mort en mer. Henchard, qui se présente depuis des années comme veuf, décide d’épouser à nouveau Susan pour réparer sa faute passée. Mais l’arrivée de Donald Farfrae, un jeune Écossais ambitieux qu’il prend sous son aile, va précipiter sa chute.

Autour du livre

Composé en à peine plus d’une année, entre le printemps 1884 et 1886, « Le Maire de Casterbridge » s’impose comme une œuvre majeure dans la trajectoire littéraire de Thomas Hardy. La genèse de ce texte mérite l’attention : Hardy le rédige après une pause créative de trois ans, et sa publication initiale se fait sous forme de feuilleton hebdomadaire dans le « Graphic » et le « Harper’s Weekly », avant sa parution en volume en mai 1886.

Cette contrainte du feuilleton marque profondément la structure narrative. Hardy lui-même reconnaît avoir multiplié les péripéties pour satisfaire aux exigences de publication hebdomadaire, ce qui aboutit à une certaine surenchère d’événements. Pourtant, cette accumulation d’incidents ne nuit pas à la puissance émotionnelle du texte : Hardy confie d’ailleurs à un ami que c’est la seule de ses tragédies qui l’ait fait pleurer pendant l’écriture.

L’accueil initial s’avère mitigé. Le lecteur de la maison d’édition Smith, Elder & Co déplore l’absence de personnages issus de la gentry, jugeant cela préjudiciable à l’intérêt du récit. Le premier tirage se limite donc à 750 exemplaires, chiffre modeste qui témoigne d’une certaine frilosité éditoriale.

La dimension tragique constitue l’essence même de l’œuvre. Le sous-titre – « Vie et mort d’un homme de caractère » – annonce d’emblée cette orientation. La construction s’inspire de la tragédie classique : un homme éminent succombe à ses propres failles et aux coups répétés du sort. Les critiques littéraires soulignent notamment le parallèle entre la relation Henchard-Farfrae et celle des personnages bibliques Saül et David.

La biographe Claire Tomalin, dans son ouvrage de 2006, salue particulièrement le portrait psychologique d’Henchard, qu’elle qualifie de « dépressif, colérique, autodestructeur, et pourtant attachant comme peut l’être un enfant ». Cette complexité du personnage principal compte parmi les plus grandes réussites du texte.

L’ancrage géographique joue un rôle clé : Casterbridge, transposition fictionnelle de Dorchester, s’inscrit dans le Wessex imaginaire de Hardy. L’auteur cherche moins le réalisme strict qu’une recréation poétique de sa ville natale, telle qu’elle existe dans le « rêve » de son enfance.

La postérité du « Maire de Casterbridge » se manifeste à travers de nombreuses adaptations : du cinéma muet de 1921 à l’opéra de Peter Tranchell en 1951, en passant par plusieurs séries télévisées marquantes, notamment celle de 1978 avec Alan Bates. La transposition la plus audacieuse demeure « The Claim » (2000) de Michael Winterbottom, qui transpose l’intrigue dans l’Ouest américain du XIXe siècle.

Aux éditions ARCHIPOCHE ; 451 pages.

5. Les Forestiers (1887)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle, au cœur d’une région boisée du Wessex, le marchand de bois George Melbury a placé tous ses espoirs dans l’éducation de sa fille unique Grace. De retour dans son village natal de Little Hintock après des études en pension, la jeune femme se trouve tiraillée entre deux hommes : Giles Winterborne, ami d’enfance issu du même milieu modeste qu’elle, à qui son père l’avait initialement promise, et le nouveau médecin du village, l’élégant et cultivé Edred Fitzpiers.

Sous la pression paternelle et sociale, Grace épouse finalement Fitzpiers, choix qui s’avère désastreux. Son mari volage ne tarde pas à la trahir avec Mrs Charmond, la châtelaine du coin. Dans ce drame sentimental qui met en scène les ravages de l’ambition sociale et du mariage malheureux, Thomas Hardy dépeint la vie d’une communauté rurale où les destins s’entremêlent inexorablement. La forêt, omniprésente, n’est pas un simple décor mais presque un personnage à part entière, tantôt protectrice, tantôt menaçante.

Autour du livre

Avec « Les Forestiers », publié en 1887, Thomas Hardy déploie un tableau saisissant de la vie rurale anglaise à travers le prisme d’un petit hameau forestier, Little Hintock. L’intrigue prend racine dans un terreau personnel : Hardy s’inspire de la région où sa mère a grandi, ce qui confère au texte une résonnance intime. Le cadre naturel transcende son simple rôle de décor pour devenir un personnage à part entière. La forêt, ses arbres, ses saisons rythment la narration et font écho aux tourments des protagonistes. Les descriptions minutieuses des travaux forestiers, de la récolte du cidre et de l’exploitation du bois témoignent d’une solide connaissance des métiers sylvestres.

« Les Forestiers » marque un tournant dans la trajectoire de Hardy : elle amorce une critique sociale plus marquée qui culminera dans ses derniers romans. Ses thèmes de prédilection s’y déploient – l’amour contrarié, les mariages malheureux, les différences de classes – mais avec une tonalité particulière. Le texte mêle ainsi le tragique à des touches d’humour inattendu, créant une atmosphère de « farce mélancolique ».

Les personnages se distinguent par leur densité psychologique. Grace Melbury incarne les tensions entre éducation et origines modestes. Le Docteur Fitzpiers représente l’intrusion déstabilisatrice de la modernité dans l’univers traditionnel du village. Marty South et Giles Winterborne symbolisent quant à eux l’harmonie avec la nature, leur destin s’entremêlant étroitement avec celui des arbres qu’ils côtoient.

« Les Forestiers » reçoit un accueil critique enthousiaste dès sa parution. Le Saturday Review le considère comme « le meilleur roman de Hardy ». Sir Arthur Quiller-Couch y voit « son livre le plus beau sinon le plus accompli ». Hardy lui-même conserve une affection particulière pour cette œuvre, la désignant comme son « roman favori » vingt-cinq ans après sa publication.

Le texte connaît plusieurs adaptations : deux versions cinématographiques (BBC en 1970, Phil Agland en 1997), des mises en scène théâtrales (notamment en 1913 et 1983) et même des transpositions musicales. Le compositeur Patrick Hadley met en musique certains passages en 1925, tandis que Stephen Paulus en tire un opéra en 1985.

Aux éditions LIBRETTO ; 496 pages.

6. Les yeux bleus (1873)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Angleterre victorienne du XIXe siècle, au cœur du Wessex, Elfride Swancourt mène une existence paisible auprès de son père pasteur. Cette jeune femme de 19 ans, orpheline de mère, se distingue par ses yeux d’un bleu particulier, « vaporeux comme les brumes automnales sur les collines ». Sa vie bascule avec l’arrivée de Stephen Smith, un jeune architecte venu restaurer l’église du village. Entre eux naît rapidement un amour sincère, mais le père d’Elfride s’oppose catégoriquement à leur union : les origines modestes de Stephen, fils d’un simple maçon, le rendent indigne de sa fille selon lui.

Face à ce refus, les amoureux tentent une fuite pour se marier en secret. Mais au dernier moment, Elfride recule, effrayée par les conséquences d’un tel acte. Stephen part alors pour les Indes, espérant faire fortune et revenir digne d’épouser celle qu’il aime. Durant son absence, Elfride rencontre Henry Knight. Cet homme cultivé éveille en elle de nouveaux sentiments, plus profonds peut-être que les premiers. La jeune femme se retrouve alors prisonnière d’un dilemme moral et sentimental, tiraillée entre deux hommes que tout oppose.

Autour du livre

Publié en 1873, « Les yeux bleus » occupe une place singulière dans l’œuvre de Thomas Hardy : troisième roman de l’écrivain britannique, il s’agit du premier publié sous son véritable nom. Le texte puise largement dans l’expérience personnelle de Hardy, qui venait de rencontrer sa future épouse Emma Gifford lors d’un voyage professionnel en Cornouailles, où il devait restaurer une église en sa qualité d’architecte – tout comme le personnage de Stephen Smith dans le roman.

Les thématiques qui hanteront plus tard l’ensemble de l’œuvre hardienne s’y dessinent déjà : la condition féminine face aux conventions sociales étouffantes de l’époque victorienne, l’hypocrisie des codes moraux, les différences de classes. Le personnage d’Elfride Swancourt préfigure d’autres héroïnes tragiques comme Tess d’Urberville : jeune femme intelligente mais naïve, elle se trouve prisonnière des conventions et des attentes d’une société patriarcale qui ne lui laisse guère de liberté.

« Les yeux bleus » contient une scène restée célèbre, considérée comme l’origine du terme « cliffhanger » : suspendu au-dessus du vide, le personnage de Henry Knight médite sur sa condition face à un fossile de trilobite vieux de plusieurs millions d’années. Cette séquence vertigineuse témoigne de l’influence des théories darwiniennes sur Hardy, qui y développe une réflexion sur la place de l’homme dans l’univers.

Le roman a reçu un accueil critique favorable lors de sa parution, notamment de la part de William Dean Howells et Alfred Tennyson. La BBC en a réalisé une adaptation radiophonique avec Jeremy Irons dans le rôle de Henry Knight. À la fin de sa vie, Hardy avait même entamé des discussions avec le compositeur Edward Elgar pour une adaptation en opéra, projet interrompu par la mort de l’écrivain.

La dimension autobiographique des « Yeux bleus » lui confère une résonance particulière : au moment de l’écriture, Hardy hésite encore entre poursuivre sa carrière d’architecte ou se consacrer pleinement à la littérature. Ce dilemme transparaît dans le parcours de Stephen Smith, jeune architecte d’origine modeste qui tente de s’élever socialement par son talent et son travail.

Aux éditions RIVAGES ; 512 pages.

7. Le retour au pays natal (1878)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans la lande du Wessex, le vent balaie sans relâche les étendues d’ajoncs et de bruyères. C’est là que Clym Yeobright choisit de revenir s’installer après avoir connu l’effervescence parisienne. Son ambition : instruire les enfants de ce pays rude qu’il n’a jamais cessé d’aimer.

Le retour du jeune homme bouleverse l’équilibre fragile de la petite communauté. Rapidement, il s’éprend d’Eustacia Vye, beauté sauvage qui suffoque dans l’atmosphère étouffante de la campagne et dont le seul désir est de s’échapper vers la capitale française. À leurs côtés gravitent Thomasine, la cousine de Clym, promise au séduisant Damon Wildeve.

Dans les replis de la lande se glisse la silhouette de Diggory Venn, le marqueur de moutons dont la peau porte la trace écarlate de son travail, qui observe ces jeux amoureux d’un œil attentif. Les passions qui couvent finissent par embraser ces vies. Les couples se forment dans l’espoir du bonheur, mais les désirs contradictoires et les secrets inavoués tissent peu à peu leur toile funeste.

Autour du livre

Le génie de Hardy se manifeste dans sa construction rigoureuse du « Retour au pays natal », qui respecte scrupuleusement les trois unités classiques de temps, lieu et action. La narration s’étend sur exactement un an et un jour, et se déroule entièrement dans les environs d’Egdon Heath, une lande austère qui devient un personnage à part entière. Cette fidélité aux règles antiques s’accompagne paradoxalement d’une grande modernité dans le traitement des thèmes : la politique sexuelle, le désir contrarié et l’opposition entre nature et société structurent profondément l’œuvre.

La publication initiale du roman dans le magazine Belgravia, connu pour son sensationnalisme, révèle les difficultés rencontrées par Hardy pour faire accepter son texte. Son héroïne aux défauts prononcés et son traitement franc des relations illicites bouleversent les conventions de l’époque victorienne. Le sixième livre, « Aftercourses », ajouté pour satisfaire le goût du public, modifie significativement la conception originale : dans la version première, Venn conservait son étrange caractère de marchand ambulant tandis que Thomasin demeurait veuve.

La dimension sociale s’inscrit au cœur de l’œuvre à travers le contrôle qu’exerce la communauté sur ses marginaux, comme l’a notamment souligné D. H. Lawrence. La fière et non-conformiste Eustacia subit l’hostilité générale : Mrs Yeobright la juge trop excentrique pour épouser son fils, tandis que Susan Nunsuch va jusqu’à la poignarder avec une aiguille à tricoter et brûler son effigie, la considérant comme une sorcière. Son suicide final peut se lire comme l’intériorisation tragique des valeurs communautaires – incapable de fuir Egdon sans confirmer son statut de femme déchue, elle choisit la mort.

La lande d’Egdon incarne une présence ancestrale et païenne, comme en témoignent ses tumuli funéraires. Pour Thomasin, Clym et Diggory, elle représente un lieu naturel et bienveillant. Mais aux yeux d’Eustacia, elle devient une force malveillante résolue à la détruire. Ce paysage engloutit les générations successives sans jamais se modifier, symbolisant l’immuabilité d’un destin auquel nul ne peut échapper.

Le personnage énigmatique de Diggory Venn, avec sa peau teinte en rouge et les références fréquentes à son caractère méphistophélique, apporte une dimension de réalisme magique avant l’heure. Sa chance improbable aux dés en fait une sorte de deus ex machina aux pouvoirs quasi surnaturels, même si Hardy abandonne finalement ces aspects de sa personnalité.

« Retour au pays natal » a inspiré de nombreuses adaptations et références culturelles : du poème symphonique « Egdon Heath » de Gustav Holst au sketch des Monty Python mettant en scène Hardy commençant l’écriture du roman. J. D. Salinger évoque notamment le personnage d’Eustacia Vye dans « L’Attrape-cœurs », tandis que plusieurs groupes musicaux ont composé des chansons faisant référence au roman.

Aux éditions ARCHIPOCHE ; 371 pages.

8. À la lumière des étoiles (1882)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« À la lumière des étoiles » se déroule dans la campagne anglaise de l’époque victorienne. Lady Viviette Constantine, une jeune femme de 29 ans, mène une existence solitaire dans son château pendant que son mari chasse le lion en Afrique. Sans nouvelles de lui depuis des lustres, elle trouve ses journées d’une monotonie accablante jusqu’à sa rencontre avec Swithin St Cleeve, un astronome de dix ans son cadet.

Ce jeune homme passionné s’est approprié la tour d’observation située sur le domaine de Viviette. Il y passe ses nuits à scruter les constellations, rêvant de faire de grandes découvertes malgré sa condition sociale modeste. Entre ces deux êtres que tout sépare – l’âge, le rang, les conventions – naît un amour aussi intense qu’impossible.

Autour du livre

Publié en 1882, « À la lumière des étoiles » paraît d’abord en feuilleton dans l’Atlantic Monthly, devenant ainsi le seul des romans du Wessex à être sérialisé en Amérique mais pas en Angleterre. L’accueil critique s’avère particulièrement houleux. The Literary World le qualifie de « mauvais roman, sans goût et scandaleux ».

Dans une lettre à Edmund Gosse datée du 10 décembre 1882, Hardy évoque ces réactions contrastées : « Je reçois des critiques extraordinaires. D’éminents critiques m’écrivent en privé que c’est mon œuvre la plus originale […] tandis que d’autres (je me demande si ce sont les mêmes) publient les reproches les plus cinglants, me montrant que je suis une personne tout à fait immorale. »

Cette controverse s’explique par la manière dont Hardy bouscule les conventions sociales de l’époque victorienne, notamment à travers sa représentation d’une relation entre une femme mariée et un homme plus jeune. Il y aborde frontalement des sujets comme l’adultère, la bigamie et la sexualité féminine.

La dimension astronomique constitue bien plus qu’un simple décor. Hardy entreprend des recherches approfondies, étudiant les essais de vulgarisation de Richard Proctor et visitant l’Observatoire Royal de Greenwich. Cette documentation minutieuse lui permet d’ancrer son récit dans le contexte scientifique de son époque, marqué notamment par les transits de Vénus de 1874 et 1882 qui suscitent alors un vif intérêt médiatique.

« À la lumière des étoiles » mêle deux thématiques principales : celle des amants maudits, contrariés par des forces extérieures, et celle du conflit entre la vision scientifique impassible et les préoccupations émotionnelles et éthiques des êtres humains. Hardy lui-même définit son intention comme celle de « confronter l’histoire émotionnelle de deux vies infinitésimales à l’arrière-plan stupéfiant de l’univers stellaire. »

Le traitement du rapport entre science et genre s’inscrit dans une vision typiquement victorienne. Suivant Darwin, qui considère les femmes cognitivement inférieures aux hommes, Hardy présente la science comme un domaine masculin menacé par la présence féminine. Cette perspective se trouve ironiquement contredite par l’existence de Caroline Herschel, astronome de renommée internationale et membre honoraire de la Royal Astronomical Society.

Les critiques modernes soulignent la nature expérimentale de l’œuvre, qui tente de concilier l’infiniment grand et l’infiniment petit, même si cette tentative ne convainc pas totalement. L’accumulation de coïncidences et d’improbabilités dans l’intrigue, critiquée notamment par Henry James, préfigure néanmoins les grands romans tardifs de Hardy comme « Tess d’Urberville » et « Jude l’obscur ».

Aux éditions FLAMMARION ; 352 pages.