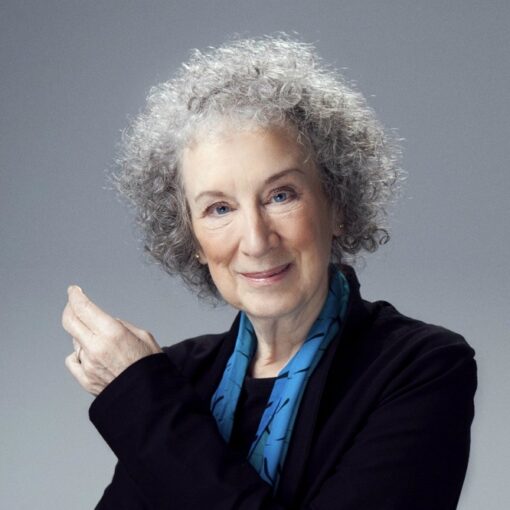

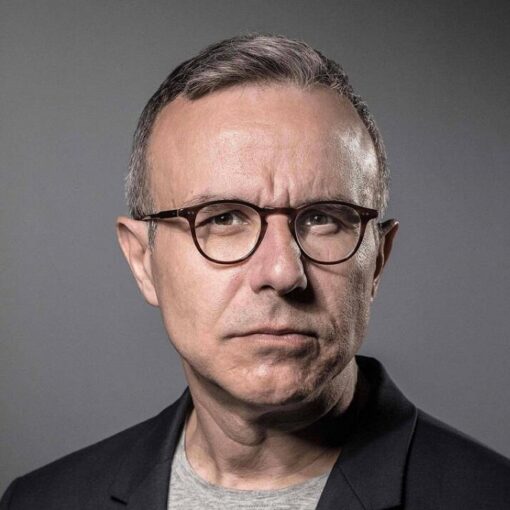

Pascal Bruckner est un philosophe, romancier et essayiste français né le 15 décembre 1948 à Paris. Il passe son enfance entre l’Autriche, la Suisse et la France, dans un contexte familial difficile marqué par la violence de son père, un ingénieur antisémite et pro-nazi.

Après des études chez les jésuites puis au prestigieux lycée Henri-IV, où il se lie d’amitié avec Alain Finkielkraut, il poursuit son parcours universitaire jusqu’à soutenir une thèse sous la direction de Roland Barthes en 1975.

Sa carrière se partage entre l’enseignement, notamment à Sciences Po Paris et dans des universités américaines, et l’écriture. Il est l’auteur de nombreux essais et romans, dont « Le Sanglot de l’homme blanc » (1983), « Les Voleurs de beauté » (Prix Renaudot 1997) et « La Tentation de l’innocence » (Prix Médicis essai 1995).

Intellectuel engagé, il prend position sur de nombreux sujets de société, des conflits en ex-Yougoslavie dans les années 1990 jusqu’aux débats contemporains sur l’écologie et l’islam. En 2020, il est élu à l’Académie Goncourt, consacrant sa place dans le paysage littéraire français.

Son œuvre, à la fois littéraire et philosophique, interroge les grands enjeux de la société contemporaine, de la question du bonheur à celle de la culpabilité, en passant par les rapports amoureux et la mondialisation.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Parias (1985)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

En janvier 1984, un jeune fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères débarque à Delhi. Sa mission officielle : couvrir la réélection d’Indira Gandhi. Mais le destin place sur sa route deux personnages énigmatiques : Dominique Menviel, un archéologue fragile accompagné d’une mère possessive, et Victor Habersham, un agronome américain au cynisme glaçant qui devient leur guide improvisé.

Le périple les mène de Delhi aux bas-fonds de Bombay, des bordels peuplés de Népalaises mineures aux refuges hippies de Goa. À mesure que le trio s’enfonce dans les profondeurs de l’Inde, Frédéric oscille entre répulsion et attraction pour ce pays où la spiritualité côtoie la misère la plus noire. Mais c’est surtout la personnalité trouble d’Habersham qui le subjugue, cet homme brillant habité par un projet aussi fou que monstrueux.

Autour du livre

« Parias » s’inscrit dans le contexte particulier des années 1980, période marquée par une profonde crise occidentale où la jeunesse, désorientée par la décadence de la civilisation judéo-chrétienne, cherche refuge dans la mystique hindoue. Cette quête spirituelle se déroule sur fond d’inflation galopante et d’effondrement des marchés boursiers, illustrant le lien étroit entre désarroi économique et attrait pour les cultures alternatives.

La narration s’articule autour d’un trio de personnages occidentaux : un fonctionnaire français, narrateur de l’histoire, un archéologue à l’allure androgyne accompagné d’une mère possessive, et un agronome américain dont le cynisme mordant constitue l’un des points culminants du récit. Leur périple à travers l’Inde dessine une géographie contrastée, des bas-fonds de Bombay aux plages de Goa, en passant par Calcutta qualifiée de « cancéreuse, anémique et obèse ».

Le texte cultive une tension permanente entre l’attirance et la répulsion pour cette Inde qui « commence dans l’azur et finit dans l’égout ». Cette dualité se manifeste notamment dans la description des lieux emblématiques, systématiquement démystifiés : le bordel Welcome 92 à Bombay avec ses jeunes Népalaises vendues comme « femmes blanches », la bureaucratie indienne et son système baroque de classement des dossiers à l’aide de lacets de chaussures.

Le livre se distingue par sa capacité à déconstruire les clichés sur l’Inde mystique, tout en évitant le piège d’un misérabilisme conventionnel. La scène du bébé mort utilisé pour mendier illustre cette volonté de confronter le lecteur à une réalité crue, sans fard ni complaisance.

Les critiques saluent majoritairement l’audace de Bruckner dans sa représentation sans concession de l’Inde. Certains lecteurs soulignent néanmoins la difficulté à maintenir leur intérêt jusqu’à la fin du livre, particulièrement lors des passages situés à Goa. D’autres déplorent une cruauté parfois gratuite dans l’écriture, qui pourrait nuire à la compréhension du pays.

Aux éditions LE SEUIL ; 362 pages.

2. Lunes de fiel (1981)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Fin des années 1970. Sur un paquebot qui relie Marseille à Istanbul, Didier et Béatrice, jeunes enseignants en quête d’ailleurs, croisent la route d’un étrange duo : Franz, cynique paraplégique, et Rebecca, sa sublime épouse dont la sensualité affichée ne laisse personne indifférent.

Soir après soir, Franz entraîne Didier dans sa cabine pour lui narrer l’histoire de sa relation avec Rebecca. Il lui dévoile leur passion initiale dévorante, puis leur refus de la routine conjugale qui les a menés vers des pratiques de plus en plus extrêmes. Entre érotisme et cruauté, leur quête effrénée du désir s’est muée en spirale destructrice faite d’humiliations et de vengeances.

Ce récit sulfureux n’est pas sans conséquence : peu à peu, Didier se trouve pris au piège d’un jeu pervers orchestré par Franz, qui menace de faire voler en éclats son propre couple avec Béatrice.

Autour du livre

Publié en 1981, « Lunes de fiel » de Pascal Bruckner fait l’effet d’une bombe dans le paysage littéraire français. Ce philosophe et essayiste, figure emblématique de l’après Mai 68, livre un roman sulfureux qui bouscule les conventions et provoque le scandale à sa sortie.

La problématique du couple et de son inexorable délitement constitue la pierre angulaire de cette œuvre sans concession. Bruckner y déconstruit méthodiquement le mythe romantique de l’amour éternel, préférant mettre en lumière les mécanismes destructeurs qui peuvent gangrener une relation passionnelle. Le titre lui-même, jeu de mots entre « lune de miel » et « bile », annonce d’emblée cette dualité entre l’idéal amoureux et sa face sombre.

Le texte se démarque par son caractère transgressif et sa propension à repousser les limites de l’acceptable en matière de représentation de la sexualité. Les passages les plus controversés, notamment ceux traitant d’ondinisme et de pratiques scatologiques, témoignent d’une volonté délibérée de choquer pour mieux interroger les fondements mêmes du désir et de l’attraction dans le couple.

L’influence de Sade se manifeste dans cette exploration clinique des perversions humaines, mais Bruckner y ajoute une dimension contemporaine en questionnant les dérives de la libération sexuelle post-68. Son regard acéré sur la bourgeoisie intellectuelle parisienne et ses contradictions enrichit la portée sociologique du texte.

La critique souligne unanimement le caractère dérangeant de l’œuvre tout en reconnaissant sa puissance littéraire. Certains y voient une étude implacable des pathologies amoureuses, d’autres une métaphore de l’autodestruction inhérente à toute quête d’absolu dans l’amour.

Roman Polanski adapte « Lunes de fiel » au cinéma en 1992. Si le film, porté par Emmanuelle Seigner, parvient à restituer l’atmosphère trouble du roman, plusieurs critiques estiment qu’il édulcore la violence du texte original. L’impossibilité de traduire visuellement certains passages parmi les plus transgressifs du livre illustre le défi que représente l’adaptation d’une œuvre aussi radicale.

Aux éditions POINTS ; 240 pages.

3. Les Voleurs de beauté (1997)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Par une nuit d’hiver, Benjamin et sa fiancée Hélène se retrouvent bloqués dans le Jura par une violente tempête de neige. Le couple trouve refuge dans un chalet isolé où vivent un avocat, Steiner, sa femme Francesca et leur domestique Raymond. Si l’accueil semble d’abord chaleureux, l’atmosphère change rapidement. Les trois habitants révèlent peu à peu leur vraie nature : ils détestent la beauté et la jeunesse dont ils sont eux-mêmes privés.

Cette histoire nous est racontée par Benjamin lui-même, qui se présente un soir d’août aux urgences d’un hôpital parisien, le visage dissimulé derrière un masque. Il choisit comme confidente Mathilde Ayache, une jeune psychiatre, à qui il livre son témoignage fragment par fragment. Benjamin se dévoile comme un écrivain médiocre qui plagie les grands auteurs. Sa rencontre avec la belle Hélène aurait pu lui offrir une seconde chance, mais le couple se retrouve prisonnier de ces « Voleurs de beauté » qui punissent ceux dont l’apparence les offense.

Autour du livre

Couronné par le Prix Renaudot en 1997, « Les Voleurs de beauté » conjugue les genres littéraires, oscillant entre le thriller psychologique, le conte fantastique et la réflexion philosophique. Cette hybridation permet à Pascal Bruckner de questionner notre rapport obsessionnel à la beauté et à la jeunesse éternelle, tout en revisitant le mythe de Barbe-Bleue dans un contexte contemporain.

La structure du récit se déploie sur deux niveaux qui s’entremêlent : celui de Mathilde, jeune psychiatre désabusée, et celui de Benjamin, son patient masqué qui lui livre ses confidences. Ce dispositif narratif en miroir démultiplie les points de vue et renforce la dimension psychologique de l’œuvre. Les personnages, tous marqués par une forme de duplicité, incarnent différentes facettes d’une société malade de ses apparences. Le couple formé par Benjamin et Hélène illustre parfaitement cette dualité : lui, écrivain plagiaire qui vole les mots des autres, elle, femme libre qui tente de le façonner à son image.

Le Fanoir, demeure où les protagonistes se retrouvent prisonniers, devient un lieu symbolique où se joue une macabre mise en scène autour du culte de la beauté. Les bourreaux, qui se présentent comme des « artisans de la débeautisation », mettent en place un système pervers visant à accélérer artificiellement le vieillissement de leurs victimes. Cette métaphore puissante souligne l’absurdité d’une société qui fait de la beauté physique le critère ultime de la valeur individuelle.

La critique souligne unanimement l’originalité de la thématique. Marianne Payot de L’Express met en avant la capacité de Bruckner à pointer « les ambiguïtés de notre société » à travers une histoire « rocambolesque » où personne ne sort indemne.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 248 pages.

4. Un bon fils (2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans les années 1950, un petit garçon de dix ans s’agenouille chaque soir au pied de son lit pour prier. « Mon Dieu, je vous laisse le choix de l’accident, faites que mon père se tue. » Pascal Bruckner livre dans cette autobiographie le récit d’une enfance écrasée par un père tyrannique, violent et antisémite viscéral, nostalgique du IIIe Reich. Entre une mère soumise qui subit les coups et les humiliations, et ce père qui multiplie les maîtresses lors de ses déplacements professionnels, le jeune Pascal grandit dans une atmosphère toxique.

L’enfant chétif, envoyé en sanatorium en Autriche pour soigner ses poumons, trouve dans la maladie une forme de salut qui l’éloigne temporairement du foyer familial. Plus tard, adolescent, il se construit en opposition totale avec son géniteur : lui qui baigne dans un milieu « bilingue français-antisémite » devient l’ami intime d’Alain Finkielkraut, côtoie Roland Barthes et Vladimir Jankélévitch, épouse une femme juive.

Autour du livre

Pascal Bruckner livre dans « Un bon fils » une confession bouleversante qui éclaire toute son œuvre antérieure. À soixante-six ans, il attend la mort de son père pour coucher sur le papier cette autobiographie qui commence par une scène saisissante : un enfant de dix ans qui, agenouillé au pied de son lit, prie Dieu dans l’espoir que son géniteur meurt.

Le livre se structure en trois mouvements qui dessinent une trajectoire émancipatrice. D’abord l’enfance marquée par la tuberculose et les séjours en sanatorium, puis l’adolescence lyonnaise sous l’emprise d’un père tyrannique, enfin l’échappée parisienne vers les milieux intellectuels. Cette construction tripartite permet à Bruckner d’orchestrer une réflexion sur la filiation et la construction identitaire, où la figure paternelle apparaît comme un repoussoir absolu : antisémite viscéral, admirateur du IIIe Reich, tyran domestique qui martyrise son épouse.

La singularité de ce témoignage réside dans son refus du manichéisme. Même dans les moments les plus sombres transparaît une ambivalence des sentiments qui donne sa profondeur au récit. Le fils observe avec acuité comment ce père détestable peut aussi se montrer grand-père attentionné, comment la haine peut coexister avec une forme paradoxale de reconnaissance : « La rage qu’il m’a communiquée m’a sauvé ». Cette dialectique complexe nourrit tout le livre.

Les années parisiennes marquent un tournant décisif avec l’entrée dans les cercles intellectuels. Les rencontres avec Barthes, Jankélévitch et surtout Alain Finkielkraut, qui devient son « frère d’encre », permettent à Bruckner de forger son identité d’écrivain. Non sans ironie, lui que son père voulait « germanophone » s’identifie aux intellectuels juifs jusqu’à être considéré comme l’un d’eux.

Le livre culmine dans ses dernières pages avec la description des ultimes années du père. La déchéance physique n’entame en rien ses convictions : jusqu’au bout il reste fidèle à ses haines, invectivant le personnel soignant avec le même racisme. Cette constance dans l’abjection n’empêche pas le fils de l’accompagner, si bien que le titre « Un bon fils » n’est pas qu’une antiphrase ironique.

La critique salue majoritairement la justesse de ton de ce récit qui évite les écueils du genre : ni règlement de comptes hystérique, ni mélodrame larmoyant. Martin Legros souligne comment ce livre confère « rétrospectivement à son parcours une force et une cohérence insoupçonnées ». Martine L. Petauton y voit « un des meilleurs récits-témoignages du genre », louant la « rare puissance d’écriture descriptive comme un scalpel ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 216 pages.