Entrer en hypokhâgne B/L, c’est apprendre à faire dialoguer des univers — mathématiques, sciences sociales, histoire-géographie, lettres, langues — sous une même exigence : méthode, précision, culture. Les ouvrages ci-dessous ne sont ni des grigris ni des totems : ce sont des boîtes à outils pour gagner en puissance de travail, en clarté conceptuelle, en vitesse d’exécution. Dix titres classés selon la logique de la voie B/L.

Voir aussi : 10 livres pour réussir sa prépa khâgne B/L

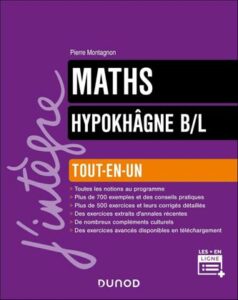

1. Maths hypokhâgne B/L – Tout-en-un (Dunod, 1ʳᵉ éd., 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

C’est le manuel de base pour la partie mathématiques spécifique à la B/L. Le volume couvre tout le programme de 1ʳᵉ année avec un cours entièrement démontré, plus de 700 exemples, et de très nombreux exercices progressifs, des classiques aux problèmes plus exigeants.

Son gros atout pour un profil « lettres et sciences sociales » : des compléments épistémologiques et historiques qui ancrent les notions dans une perspective humaniste — exactement l’esprit de la filière. La répartition des chapitres épouse la progression la plus naturelle en hypokhâgne (logique/ensembles, fonctions, suites, dérivation-intégration, séries, probabilités élémentaires, algèbre linéaire de base).

L’écriture est serrée mais didactique ; on peut y butiner une propriété isolée comme dérouler un chapitre de A à Z pour réviser efficacement avant une colle. Bref, un livre qui « cadre » le travail, réduit l’entropie et fait gagner un temps précieux au quotidien.

Comment l’utiliser ?

- En amont des cours : lire l’introduction du chapitre + les définitions/lemmes fondamentaux.

- Après le cours : refaire 2–3 exercices types immédiatement, puis un set plus corsé 48 h plus tard.

- Fiches : relever les propriétés à seuil (existence, unicité, conditions d’application) et les regrouper.

- En colles : préparer 1 démonstration « par cœur » par semaine (ex. convergence, majoration, diagonalisation).

- Avant DS : enchaîner 2 chapitres « couplés » (par ex. suites + séries / matrices + systèmes).

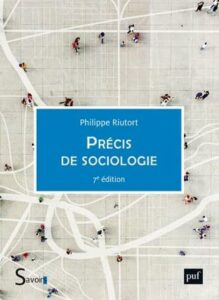

2. Précis de sociologie (PUF, 7ᵉ éd., 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Le socle conceptuel en sciences sociales. Ce Précis propose une cartographie solide de la discipline : genèse et institutionnalisation de la sociologie, méthodes d’enquête, grands courants, puis un parcours par objets centraux (famille, école, travail, classes, médias, etc.).

La force du volume tient à l’équilibre entre théorie et empirique : chaque entrée s’appuie sur des travaux, des données récentes et des repères bibliographiques exploitables en devoir surveillé. En hypokhâgne B/L, on a vite besoin d’aller au-delà des définitions : problématiser, situer une notion dans une controverse, exemplifier — exactement ce que permet ce livre.

Son index et son lexique aident à gagner en vitesse de mobilisation le jour J (dissertation, explication de documents, oraux). L’ouvrage sert enfin de passerelle vers l’économie et la science politique : capital social, inégalités, institutions, État, etc., autant de nœuds abordés de façon clarifiée.

Comment l’utiliser ?

- Lecture « diagonale raisonnée » : intro de partie → encadrés → bibliographie courte.

- Construire un glossaire personnel (20 notions pivot) avec définitions + exemple concret.

- Refaire, en fiches, 1 objet par semaine (ex. « école ») en 10 lignes problématisées.

- En entraînement : rédiger des paragraphes-preuve (exemple + auteur + nuance) à partir du livre.

- En oral : préparer 3 mini-capsules (2 min) sur un auteur-clé par partie.

3. Nouveau manuel de science politique (La Découverte, 3ᵉ éd., 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Unique manuel collectif en français couvrant aussi large : institutions, comportements, partis, comparatisme, relations internationales, politiques publiques, etc. Cette 3ᵉ édition, entièrement revue, mobilise près de 100 spécialistes et offre un panorama à jour des savoirs et des controverses.

On y trouve ce qui manque souvent aux fiches : des problématiques opérationnelles et des entrées bibliographiques qui font gagner un temps fou pour une copie consistante. Pour la B/L, c’est l’allié naturel des séquences de sociologie et d’économie : rationalité, intérêts, normes, effets de système…

L’écriture est claire, les plans sont « transférables » en dissertation, et les encadrés permettent de caler des exemples récents. Outil à garder sous la main toute l’année — et encore plus au moment de transformer un cours en argumentaire.

Comment l’utiliser ?

- Avant un devoir : piocher 1–2 encadrés empiriques pour renouveler les exemples.

- Constituer un tableau de controverses (thèse/contre-thèse + auteurs) par grand thème.

- En révision : mémoriser 10 définitions signées (ex. « institution », « partis ») avec source précise.

- Reproduire la logique des plans de chapitre pour structurer vos dissertations.

- En oral : préparer 5 « études de cas » (élections, mobilisations, politiques publiques) prêtes à l’emploi.

4. Précis d’économie – Préparation aux épreuves des concours (La Découverte, 2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Un classique pour prendre de la hauteur sans se perdre dans la technicité. Le parti pris — présenter les analyses économiques sans formalisme et dans les formats de concours (dissertation, synthèse, commentaire) — en fait un compagnon idéal de la B/L.

Chaque chapitre lie modèles, hypothèses et faits stylisés ; les politiques monétaire et budgétaire sont articulées à des questions d’actualité, et la macro est éclairée par des bases micro essentielles (marchés, concurrence, firmes).

On y gagne une boîte à arguments immédiatement transposables en copie : définitions propres, enchaînements causaux, limites d’un modèle. Au fil des chapitres, on voit se dessiner une manière de raisonner « économique » utile au-delà de l’épreuve d’éco, jusque dans les sujets transversaux de sciences sociales.

Comment l’utiliser ?

- Construire des plans types (2–3-2 / 3-3) à partir des chapitres, avec idées-pont.

- Faire une fiche « hypothèses » pour chaque modèle (ce qui change quand on les relâche).

- Rédiger des accroches-données (2 chiffres récents) pour l’intro de vos copies.

- Entraînement « paragraphes économiques » : 10 lignes, 1 idée, 1 exemple, 1 limite.

- Coupler avec l’actualité (FMI, commerce mondial) pour actualiser vos illustrations.

5. Le siècle des excès : de 1870 à nos jours (PUF, 9ᵉ éd., 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

L’ouvrage panoramique pour construire la grande fresque du « long XXᵉ siècle ». La 9ᵉ édition actualisée synthétise forces profondes, ruptures, recompositions géopolitiques et économiques, tout en tenant compte des débats récents.

L’intérêt en B/L est double : d’une part, l’ouvrage donne l’architecture chronologique indispensable (éviter les « trous » de dates ou d’aires) ; d’autre part, il offre des clefs d’interprétation (modernités, totalitarismes, mondialisation, Europe) qui parlent autant à l’historien qu’au sociologue ou au politiste.

Les chapitres sont denses mais lisibles, avec des passages « à apprendre » (repères, acteurs, tournants). C’est un gisement de transitions : économique → social → culturel → politique. À garder à portée de main pour recaler une période en 5 minutes avant une colle, ou pour étoffer l’argumentaire d’une dissertation transversale.

Comment l’utiliser ?

- Tenir un frise-agenda : 10 dates/événements par période, révisés chaque semaine.

- Pour chaque chapitre : extraire 3 idées-forces + 1 citation d’auteur.

- Préparer des comparaisons (avant/après 1945, guerres froides/froides) prêtes à injecter.

- Construire une bibliographie-pont (2 titres complémentaires) pour réviser une zone.

- Avant DS : relire uniquement introductions et conclusions de parties pour la vue d’ensemble.

6. Atlas géopolitique mondial 2025 (Éditions du Rocher, 2025)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Un atlas-réflexe pour situer, cartographier et quantifier. L’édition 2025 met à jour près d’une centaine de dossiers, avec des cartes lisibles, des graphiques synthétiques et des focus régionaux. Pour la B/L, l’atlas sert à la fois de banque d’exemples (flux, tensions, ressources, corridors, dépendances) et de booster pour les introductions : rien ne cadre mieux un sujet qu’une statistique ou une carte replacée en deux phrases.

Les notices, courtes et sourcées, évitent l’écueil du commentaire plat : elles problématisent. Surtout, l’ouvrage apprend à faire parler la carte (échelles, discontinuités, effets de bord), compétence précieuse en histoire-géographie et en épreuves transversales. À feuilleter régulièrement, même 10 minutes : l’effet cumulatif est spectaculaire sur la densité de vos copies.

Comment l’utiliser ?

- Ficher 1 carte par semaine (titre, idée-mère, 3 chiffres, 1 limite).

- Constituer un répertoire de lieux (détroits, isthmes, hubs) avec une ligne d’explication chacun.

- Entraînement : expliquer une carte à voix haute en 90 secondes (utile pour les oraux).

- Recouper avec l’actualité (FMI, commerce, sanctions) pour actualiser vos exemples.

- En dissertation : placer une carte mentale dès le plan (aires, flux, acteurs).

7. Le dictionnaire du littéraire (PUF, rééd. 2010)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

La trousse d’urgence du littéraire : notions (genres, registres, mouvements), institutions, concepts d’esthétique et de critique, plus de 1 000 entrées. En B/L, où l’on doit passer vite d’un texte à une problématisation, ce dictionnaire évite les approximations et fournit des définitions stabilisées, historiques et discutées.

Précieux pour clarifier une notion avant une explication, pour affûter un devoir de commentaire, ou pour sécuriser une référence (intertexte, narratologie, classicisme, baroque…). Sa richesse permet de bâtir des micro-fiches (6–8 lignes) réutilisables d’une œuvre à l’autre. À utiliser sans scrupule : mieux vaut une notion bien calée qu’un jargon flottant.

Comment l’utiliser ?

- Avant un commentaire : vérifier 2–3 notions-clé (registre, focalisation, figure).

- Ficher 20 entrées « socle » avec exemples tirés d’œuvres vues en cours.

- En révision : faire des paires de notions (ex. réalisme / naturalisme) avec points de bascule.

- En colle : s’entraîner à définir en 30 secondes une notion avec 1 exemple.

- Dans l’année : alimenter un index d’exemples (auteur, œuvre, page).

8. Le démon de la théorie – Littérature et sens commun (Points, rééd. poche, 2014)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Un classique bref et stimulant pour comprendre l’horizon critique des études littéraires contemporaines. Compagnon y met en scène les tensions entre « sens commun » et théorie : auteur, texte, monde, lecture, style, histoire littéraire, valeur.

La vertu du livre, en B/L, n’est pas d’apporter des « recettes », mais de donner des cadres d’interrogation exportables dans une copie : comment poser la question de l’auteur ? Que fait un style ? Quel rôle pour l’histoire littéraire ?

On y gagne en maturité argumentative : pas de slogan théorique, mais des oppositions précises, des nuances, et des synthèses intelligentes. À lire au long cours, pour « respirer » hors des fiches et replacer vos lectures dans un débat — ce que les jurys adorent.

Comment l’utiliser ?

- Lire 1 chapitre / quinzaine, puis en extraire 3 idées-leviers.

- Tenir une liste d’exemples (œuvres, passages) répondant aux questions du chapitre.

- En dissertation : transformer 1 idée en transition entre deux parties.

- En colle : préparer 2 mini-controverses (avec auteurs) déclenchables sur n’importe quel texte.

- Révisions : compiler une page de citations (courtes, sourcées) à caser en intro/conclu.

9. La dissertation littéraire – La méthode pas à pas (Ellipses, 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Le manuel de méthode pure qui évite les pièges les plus coûteux : hors-sujet, plan plaqué, transitions artificielles, conclusion molle. Conçu pour les CPGE, il déroule pas à pas la conception d’un devoir : analyse du sujet, problématisation, construction d’un plan organique, collecte d’arguments et d’exemples, rédaction en blocs efficaces.

Les chapitres sont courts, opérationnels, et s’achèvent souvent sur des exercices guidés. En B/L, où le temps d’écriture est compté, la discipline formelle fait gagner des points rapides : intros mieux charpentées, transitions signifiantes, conclusions qui retombent sur la problématique. À travailler tôt dans l’année pour que les automatismes s’installent.

Comment l’utiliser ?

- Protocoliser l’introduction (accroche pertinente → définition → problématique → annonce).

- S’exercer à rédiger les transitions d’abord, puis bâtir le cœur des parties.

- Tenir un carnet d’exemples (citations, scènes, procédés) classés par thématiques.

- Chronométrer un plan détaillé en 45 minutes, chaque semaine.

- Relire 1 copie ancienne en appliquant les check-lists du livre.

10. English Grammar in Use (Cambridge University Press, 5ᵉ éd., 2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

L’outil pratique pour maintenir un anglais propre et fluide toute l’année. Organisation en unités face-à-face (règle à gauche, exercices à droite), progression du B1 vers le B2, corrigés exhaustifs, et version avec eBook interactif.

Idéal pour travailler en micro-séquences quotidiennes (10–15 minutes) et ancrer une grammaire fonctionnelle réutilisable dans les essais, traductions et colles. Le gain n’est pas que grammatical : on y ramasse des patrons syntaxiques et des collocations qui donnent du naturel aux productions écrites/orales.

Parfait complément d’un entraînement à la presse (The Economist, FT) et des fiches de vocabulaire thématique. Un investissement à haut rendement si vous l’utilisez avec régularité.

Comment l’utiliser ?

- 3 unités par semaine, sans sauter les révisions finales.

- Noter, dans un carnet, 5 expressions par unité à réemployer en essai.

- Entraînement « minute » : 10 questions d’une unité en début de séance.

- En oral : recomposer à voix haute les phrases modèles pour gagner en fluidité.

- Coupler avec un journal de lecture (2 articles/sem.) pour recycler les structures.

Conseils de travail transversaux

- Rendez le travail mesurable. Planifiez des objectifs « visibles » : 2 chapitres de maths, 1 controverse de socio, 1 carte, 1 unité d’anglais, 1 transition de dissertation.

- Faites parler vos outils entre eux. Une carte éclaire une copie d’histoire, un exemple de socio muscle un devoir de philo, un raisonnement économique ordonne un sujet politique.

- Construisez vos « paragraphes-briques ». Sujet → idée-directrice → preuve (donnée, carte, auteur) → nuance. Réutilisables partout.

- Moins d’ouvrages, mieux lus. Mieux vaut 10 livres exploités et fichés que 30 sur l’étagère.

- Rythme. 90 minutes profondes/jour pour le « dur » (maths/sciences sociales), le reste en micro-séquences (anglais, cartes, transitions).

Références

- Programmes et objectifs officiels B/L — Bulletin officiel (arrêté du 25 mars 2013)

- Prépa LSS (B/L) — contenus, horaires et concours (fiche Onisep, 2025)

- CPGE — présentation officielle des filières (focus sur la voie B/L)

- Concours B/L (ENS-PSL) — présentation, épreuves et calendrier

- ENS-PSL — rapports et sujets du concours B/L (session 2024)

- Banque Commune d’Épreuves (BCE) — La voie B/L : épreuves et coefficients

- ENS de Lyon — Programmes CPGE B/L en sciences sociales (détails et textes officiels)