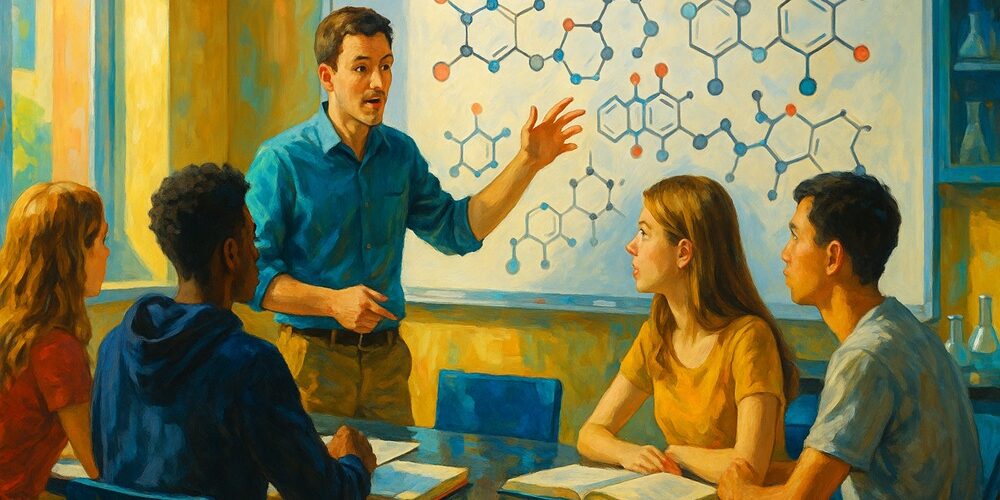

Entrer en première STL (sciences et technologies de laboratoire) suppose de se plier à un rythme dense : beaucoup d’heures de travaux pratiques, un vocabulaire scientifique pointu, des protocoles à maîtriser et, désormais, un contrôle continu qui compte lourdement dans l’obtention du baccalauréat technologique. Le programme insiste à la fois sur la démarche expérimentale, l’analyse de données et la communication écrite et orale des résultats.

Les ouvrages ci-dessous collent au programme officiel de première STL et suivent la logique des spécialités (biochimie-biologie, biotechnologies, mesure et instrumentation). L’ordre proposé suit un cheminement logique : d’abord un outil « boussole » pour toutes les matières communes, puis les manuels de spécialité du laboratoire, enfin un ouvrage centré sur la préparation du contrôle continu.

1. Prépabac 1re STI2D/STL – Toutes les matières communes (Foucher, 2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ce Prépabac regroupe, en un volume unique, l’ensemble des enseignements communs d’une première STL : français, histoire-géographie, enseignement moral et civique, mathématiques, physique-chimie et langues vivantes. Chaque chapitre reprend un point précis du programme, sous forme de fiches de cours synthétiques, illustrées de schémas et d’exemples concrets.

Après le cours, l’ouvrage propose une batterie d’exercices gradués : questions de compréhension, problèmes guidés, entraînements « type contrôle » et sujets inspirés des futures épreuves anticipées ou terminales. Les consignes reprennent exactement le vocabulaire utilisé dans les sujets officiels, ce qui permet de se familiariser très tôt avec la manière dont on vous évaluera.

Enfin, des encadrés de méthode détaillent la façon de rédiger un développement construit en histoire-géographie, d’argumenter un commentaire en français ou de présenter une résolution en mathématiques. L’élève dispose ainsi d’un fil conducteur solide pour organiser ses révisions au fil de l’année, sans attendre la veille des contrôles.

Comment l’utiliser ?

- Utiliser un chapitre par contrôle. Avant un devoir sur les fonctions en mathématiques, repérer le chapitre correspondant, lire la fiche de cours, puis résoudre les premiers exercices pas à pas. Vous pouvez par exemple reprendre un problème classique : déterminer le maximum d’une fonction quadratique modélisant la hauteur d’un jet d’eau. En suivant la méthode proposée (tableau de variation, forme canonique), vous entraînez la démarche attendue le jour J.

- Ritualiser une courte séance quotidienne. Chaque soir, choisir un exercice rapide en français ou en histoire-géographie : reformulation d’une définition, petite question de compréhension, mini-rédaction de quelques lignes. Par exemple, après un cours sur la Première Guerre mondiale, répondre à une seule question de type brevet (« Pourquoi parle-t-on de guerre totale ? ») en cinq lignes structurées, en vous appuyant sur la grille de correction donnée.

- Préparer les oraux à partir des sujets type bac. Sélectionner un sujet de français ou de langue vivante, puis simuler l’épreuve : dix minutes de préparation chronométrée, cinq minutes d’exposé devant un proche. Le livre fournit des plans possibles, des exemples d’introductions et de conclusions ; reprenez-les pour corriger votre prestation et repérer les formulations trop floues.

- Combler un point faible entre deux chapitres de spécialité. Après un TP de laboratoire, utiliser les pages de physique-chimie ou de mathématiques pour retravailler un calcul d’incertitude, une proportionnalité ou un tracé de graphique qui vous a posé problème. Par exemple, refaire un exercice où il faut convertir une concentration en masse volumique, en détaillant le raisonnement étape par étape.

2. Biochimie, Biologie 1re STL (Delagrave, 2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ce manuel constitue la colonne vertébrale de la spécialité biochimie-biologie en première STL. Il adopte une approche très active : chaque chapitre démarre par des activités documentaires ou expérimentales, construites à partir de situations de laboratoire réalistes (analyse d’un sérum, étude d’une fermentation, observation microscopique).

Les notions essentielles (structure des biomolécules, activité enzymatique, métabolisme, fonctionnement cellulaire) sont ensuite rassemblées dans des pages de cours claires, appuyées sur des schémas légendés avec soin. Des modules transversaux reviennent sur des compétences générales – lire un protocole, justifier un choix de technique, exploiter des résultats chiffrés – qui servent dans toutes les spécialités de laboratoire.

Chaque chapitre se termine par une série d’exercices variés : questions de restitution, études de documents, exercices de type évaluation et QCM (questions à choix multiples) pour une auto-évaluation rapide. Des fiches méthodologiques, en fin d’ouvrage, explicitent la démarche scientifique : formuler une hypothèse, concevoir un plan d’expérience, analyser une courbe d’absorbance ou rédiger une conclusion argumentée.

Comment l’utiliser ?

- Préparer un TP sur les enzymes. Avant un travail pratique sur la catalase, ouvrir le chapitre portant sur l’activité enzymatique. Lire l’activité d’introduction, repérer les objectifs et noter deux ou trois hypothèses possibles (influence de la température, du pH). Pendant le TP, revenir au schéma de la réaction pour vérifier si les observations confirment vos hypothèses, puis vous en servir pour rédiger une conclusion structurée.

- Comprendre enfin une notion abstraite. Si, par exemple, la distinction entre diffusion simple et transport actif vous échappe, reprendre la double page de cours sur les transports membranaires. Tracer, dans votre cahier, un dessin simplifié inspiré de celui du manuel, en changeant les couleurs et les légendes. Résoudre ensuite un QCM ciblé sur cette notion : si vous hésitez encore, relire la correction pour identifier exactement la phrase du cours qui vous manque.

- Réviser avant une interrogation surprise. Quand l’enseignant annonce une évaluation sur les glucides, sélectionner les exercices de fin de chapitre portant sur « structure » puis « fonctions biologiques ». En traiter quelques-uns en conditions réelles : temps limité, sans manuel ouvert, puis vérifier vos réponses. Vous pouvez par exemple vous entraîner à reconnaître, à partir de formules, si un glucide est un ose, un diholoside ou un polyoside, et justifier votre classification.

- Construire une fiche méthode transversale. Choisir une compétence difficile – par exemple, lire une courbe d’absorbance en spectrophotométrie – et repérer toutes les occurrences de cette compétence dans plusieurs chapitres. À partir des exemples du manuel, rédiger une fiche unique : « Comment lire une courbe ? » avec les étapes clés (identifier les axes, repérer le maximum, relier à la structure de la molécule). Utiliser ensuite cette fiche dès qu’un nouvel exercice de graphique apparaît.

3. Biotechnologies 1re STL (Delagrave, 2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ce manuel couvre l’ensemble de la spécialité biotechnologies de première STL : microscopie et structures cellulaires, culture de cellules, microbiologie (dénombrement, caractérisation, classification des microorganismes) et séparation des biomolécules (chromatographie, électrophorèse, dosage).

Chaque thème est abordé à partir de situations très concrètes : contrôle microbiologique d’un aliment, suivi de la croissance d’une culture, dosage d’une protéine ou d’un sucre. Des activités documentaires et expérimentales, soigneusement illustrées, guident l’élève dans la mise en œuvre des techniques. De nombreux encadrés « Bon à savoir » ou « Astuces du biotechnologiste » rappellent des détails de manipulation que l’on oublie facilement en laboratoire.

En fin de chapitre, une série importante d’exercices permet d’ancrer les connaissances : questions d’application, exploitation de résultats, séries de QCM pour une vérification rapide, puis rubriques « Les essentiels » qui synthétisent les points à mémoriser. Le livre comprend aussi des fiches techniques décrivant précisément l’utilisation d’un microscope, la préparation d’un milieu de culture ou la réalisation d’un étalement.

Comment l’utiliser ?

- Préparer une séance de microbiologie. Avant un TP de dénombrement de bactéries, ouvrir le thème correspondant. Étudier le schéma de la méthode de dilution en série, puis refaire sur brouillon le tableau de calcul de concentration proposé. Le jour du TP, vous pourrez vous concentrer sur la manipulation, puisque la logique du calcul (nombre de colonies, facteur de dilution, volume ensemencé) aura été clarifiée à l’avance.

- Comprendre l’intérêt d’une technique plutôt qu’une autre. Si vous hésitez entre filtration et centrifugation pour séparer des cellules d’un milieu, reprendre les tableaux comparatifs du manuel. Vous pouvez imaginer un exemple concret : clarifier un jus de pomme troublé par des particules. En suivant les critères donnés (taille des particules, fragilité des cellules, matériel disponible), vous justifiez votre choix comme on le demanderait dans une question de synthèse.

- S’entraîner à interpréter un résultat expérimental. Après un TP de culture, utiliser un exercice de fin de chapitre qui propose plusieurs courbes de croissance. Sans regarder la correction, noter pour chacune : phase de latence, phase exponentielle, phase stationnaire. Comparer ensuite avec l’analyse proposée par le manuel pour repérer les formulations attendues dans une copie notée.

- Construire un « carnet de gestes techniques ». Chaque fois que vous rencontrez une fiche technique (par exemple, utilisation d’une micropipette ou réalisation d’un frottis bactérien), recopier dans un cahier dédié les étapes clés, en simplifiant les schémas. Au prochain TP où la même technique réapparaît, relire cette fiche cinq minutes avant d’entrer en laboratoire : vous réduisez ainsi les erreurs de manipulation et gagnez en autonomie.

4. Mesure et instrumentation 1re STL (Delagrave, 2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ce manuel s’attaque à un point souvent délicat pour les élèves : la qualité des mesures et la compréhension des instruments de laboratoire. Il explique comment fonctionne une chaîne de mesure, comment se règle un appareil (balance, capteur, pH-mètre, spectrophotomètre) et comment vérifier qu’il fournit des valeurs fiables.

Chaque chapitre commence par des « activités de découverte », soit documentaires, soit expérimentales, qui partent de situations réalistes : calibrer une sonde de température, mesurer une concentration à l’aide d’un étalonnage, vérifier la linéarité d’un capteur. Ces activités débouchent sur des pages « Notions fondamentales » où les concepts sont posés proprement : grandeur mesurée, étendue de mesure, précision, incertitude.

Le manuel propose ensuite des « démarches méthodologiques » pas à pas pour résoudre les problèmes classiques : exploiter un nuage de points, propager une incertitude, choisir une échelle pertinente. Enfin, une rubrique « L’essentiel » synthétise les idées clés, avant des QCM et exercices de réinvestissement qui obligent à appliquer les raisonnements dans des contextes variés, proches des sujets d’examen.

Comment l’utiliser ?

- Consolider un calcul d’incertitude. Si un exercice de physique-chimie vous demande de donner une valeur avec incertitude et que vous ne savez pas par où commencer, ouvrir le chapitre correspondant dans ce manuel. Reprendre un exemple très proche (mesure d’un volume avec une éprouvette graduée), suivre la démarche proposée ligne à ligne, puis transposer la méthode à votre exercice de classe en changeant simplement les chiffres.

- Préparer un TP sur l’étalonnage. Avant une séance de dosage par étalonnage, travailler une activité où l’on construit une courbe d’absorbance en fonction de la concentration. Refaire, sur papier millimétré, le tracé de la droite d’étalonnage fourni, puis, sans regarder la solution, estimer graphiquement la concentration d’un échantillon inconnu. Pendant le TP, cette préparation vous aidera à exploiter rapidement vos propres mesures.

- Réviser une notion transversale avant un contrôle. La veille d’une évaluation portant sur les capteurs, choisir un exercice de fin de chapitre qui mélange plusieurs paramètres : sensibilité, domaine de mesure, résolution. À partir de la fiche « notions fondamentales », rédiger, pour chaque terme, une phrase simple que vous seriez capable de replacer telle quelle dans une copie. L’exercice devient alors un prétexte pour vérifier votre maîtrise du vocabulaire technique.

- Éviter les erreurs de lecture d’appareil. Après avoir lu l’encadré sur « comment lire correctement une graduation », prendre un instrument chez vous (thermomètre de cuisine, balance ménagère) et s’entraîner à noter correctement une mesure avec le bon nombre de chiffres significatifs. Vous verrez immédiatement que les sources d’erreur rencontrées en TP (approximations, chiffres en trop) sont les mêmes dans la vie quotidienne.

5. Spécialité Biochimie-biologie – Première STL – Contrôle continu (Ellipses, 2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Cet ouvrage parascolaire se concentre sur un objectif précis : réussir le contrôle continu en spécialité biochimie-biologie, ainsi que les futures épreuves finales. Il suit rigoureusement le programme issu de la réforme du bac 2021 et découpe le contenu en chapitres correspondant aux grands thèmes de l’année.

Chaque chapitre commence par un résumé de cours mettant en avant les notions vraiment incontournables, puis propose des exercices d’entraînement de difficulté croissante. Certains exercices adoptent la forme de sujets chronométrés, construits comme de véritables devoirs sur table, avec barème indicatif. Les corrigés sont rédigés pas à pas, ce qui permet de comprendre non seulement le résultat, mais surtout le raisonnement attendu.

L’ouvrage inclut également des sujets « type bac » pour préparer les épreuves finales, avec des pistes de réflexion, des rappels ciblés et des conseils de professeur sur la présentation de la copie, la gestion du temps ou la manière de justifier un choix de protocole. Utilisé régulièrement, ce livre transforme les évaluations en rendez-vous prévus et préparés, plutôt qu’en mauvaises surprises.

Comment l’utiliser ?

- Travailler un chapitre juste après la séquence de cours. Une fois un thème fini en classe (par exemple, la cinétique enzymatique), ouvrir le chapitre correspondant et commencer par le résumé de cours. Vérifier que chacune des phrases clés peut être reformulée avec vos propres mots. Ensuite, traiter deux ou trois exercices d’application immédiate, en vous chronométrant pour vous rapprocher des conditions de l’évaluation réelle.

- Simuler un devoir sur table à la maison. Avant un contrôle annoncé, choisir un sujet « type bac » au début du week-end. S’installer dans les mêmes conditions qu’en classe : temps limité, calculatrice autorisée, mais sans manuel. Rédiger la copie sur une feuille séparée, puis comparer avec la correction détaillée. Repérer précisément les points perdus (mauvaise unité, justification absente, schéma confus) et les noter dans une petite liste d’erreurs à ne plus commettre.

- Transformer les corrigés en outils de méthode. Lorsqu’un exercice a été raté, reprendre la solution proposée en surlignant les verbes d’action : « justifier », « montrer que », « comparer ». Pour chaque verbe, se demander ce qui est attendu : une phrase argumentée, un calcul structuré, un schéma annoté. À la fin, vous obtenez une mini-fiche « que faire quand le sujet me demande de… ? » que vous pouvez coller dans votre cahier de spécialité.

- Préparer les oraux et les explications au tableau. Certains exercices demandent d’expliquer un protocole ou d’interpréter un graphique. Après avoir compris la correction, s’entraîner à l’exposer à voix haute, en trois ou quatre phrases nettes. Par exemple, expliquer la courbe de vitesse d’une enzyme en présence d’un inhibiteur compétitif, en insistant sur ce que l’on observe et sur ce que cela signifie pour le site actif. Cette habitude facilite ensuite les prises de parole spontanées en TP ou en classe.

Quelques conseils pour tirer le meilleur de ces livres

Un livre scolaire ne remplace ni le cours ni les travaux pratiques, mais il structure le travail entre deux séances. L’idéal consiste à ne jamais l’ouvrir pour la première fois la veille d’un contrôle. Mieux vaut le considérer comme un compagnon de route : quelques minutes après chaque séance de laboratoire pour éclaircir un point, un exercice rapide chaque soir pour entretenir les automatismes, un sujet plus long de temps à autre pour tester votre endurance.

Il peut être utile d’adopter une organisation simple : un cahier de cours, un cahier de TP et un « cahier d’entraînement » dans lequel vous résolvez tous les exercices issus de ces ouvrages. En notant systématiquement la référence (nom du livre, chapitre, numéro de l’exercice), vous gardez une trace de vos progrès.

Enfin, n’hésitez pas à solliciter vos enseignants : leur montrer un exercice choisi dans l’un de ces livres et leur demander si le niveau de difficulté correspond à leurs attentes permet d’ajuster votre préparation. L’objectif n’est pas d’additionner les pages d’exercices, mais de travailler juste ce qu’il faut, sur des supports adaptés à la première STL.

Références

- Programme des enseignements de spécialité de première STL – Bulletin officiel du 22 janvier 2019

- Programmes et ressources en série STL – Ministère de l’Éducation nationale (Eduscol)

- Présentation de la série STL – Biotechnologies et biochimie – Académie de Versailles

- Le bac STL (sciences et technologies de laboratoire) – Onisep