Entrer en STAPS, c’est apprendre à penser le sport avec la rigueur des sciences et l’œil du praticien : anatomie, physiologie, biomécanique, neurosciences, mais aussi sociologie, psychologie et méthodes.

Pour gagner du temps — et des points — cette sélection réunit des ouvrages alignés sur le référentiel L1–L3 et utiles des CM aux TD jusqu’aux révisions. Les titres sont classés dans un ordre logique : d’abord le socle scientifique, puis les approfondissements et les sciences humaines appliquées.

L’idée n’est pas de tout lire d’une traite, mais d’alterner compréhension et mise en pratique.

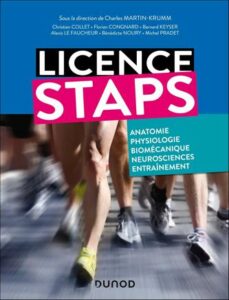

1. Licence STAPS – Anatomie, physiologie, biomécanique, neurosciences du sport et entraînement (Dunod, 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ce manuel “tout-terrain” colle au référentiel de la licence et aux attentes concrètes des examens. Il rassemble, en un volume clair, les fondamentaux d’anatomie (segments, articulations, repères), de physiologie de l’exercice (fonctions cardio-respiratoires, métabolisme, endocrinologie), de biomécanique appliquée (cinématique, mécanique musculaire) et d’apprentissages/contrôle moteur. La dernière partie introduit les principes de l’entraînement : charge, récupération, progression, planification.

La maquette pédagogique est soignée : chapitres courts, schémas lisibles, encadrés de synthèse, fiches-repères rapidement mobilisables en TD/QCM. Les auteurs, enseignants-chercheurs et praticiens, articulent les savoirs de base avec des cas concrets (gestes sportifs, réglages techniques, prévention de la blessure), ce qui facilite le passage de la théorie au terrain.

Pour un L1, c’est une boussole fiable ; pour un L2–L3, un guide de consolidation qui comble les “trous” entre disciplines. On y revient toute l’année pour passer d’une notion à son application (ex. relation force–vitesse → choix d’intensités). Bref, le point d’entrée idéal avant d’attaquer des références plus massives en physio ou biomécanique.

Comment l’utiliser ?

- Balisez chaque chapitre avec une fiche A4 : définitions clés, formules, 3 idées à retenir, 1 application sportive.

- Faites des allers-retours notion → exemple : lisez la théorie, filmez un geste, analysez ce que vous observez.

- En révisions, testez-vous par mini-QCM maison à partir des encadrés et des intertitres.

- Recyclez les schémas en croquis commentés : 2 minutes d’explication, 1 exemple terrain.

- Associez chaque chapitre à un court article scientifique pour enrichir dossiers et exposés.

2. Physiologie du sport et de l’exercice (De Boeck Supérieur, 8e éd., 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

La “bible” de la physiologie de l’exercice, en version française actualisée. Vous y parcourez la structure et la fonction du muscle, la bioénergétique, le contrôle nerveux et hormonal, la dépense énergétique et la fatigue, avant d’aborder la physiologie des systèmes (cardio, respiratoire, thermorégulation) en situation d’effort. Les chapitres consacrés aux adaptations chroniques, aux différences interindividuelles (sexe, âge) et aux environnements extrêmes mettent la théorie au service de la pratique.

Les qualités pédagogiques historiques demeurent : résumés, mots-clés, tests de connaissances, glossaire, iconographie abondante. Des contenus multimédias (animations, vidéos) renforcent la mémorisation et aident à comprendre les mécanismes subtils — par exemple la dynamique des seuils et la cinétique du VO₂.

L’ouvrage est dense : utilisez-le comme un référentiel dans lequel piocher selon le semestre (énergétique en L1, VO₂ et seuils en L2, adaptations et milieu en L3). Indispensable pour argumenter vos choix d’entraînement et passer de la théorie à la planification, chiffres à l’appui.

Comment l’utiliser ?

- Pratiquez la lecture “en spirale” : aperçu du chapitre → figures → retour au texte.

- Construisez une carte mentale par système : stimulus d’entraînement → réponses → adaptations → indicateurs.

- Créez des fiches “paramètres d’effort” (intensité, durée, densité, récupération) avec repères chiffrés.

- Transformez les figures en questions (“Que devient le débit cardiaque à X % de VO₂max ?”).

- Reliez chaque notion à un test de terrain (VAMEVAL, Yo-Yo, Conconi) pour l’ancrer dans le réel.

3. Biomécanique du sport et de l’exercice (De Boeck Supérieur, 2e éd., 2021)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ce bouquin de référence fait passer de la mécanique générale au mouvement sportif. La première partie pose les bases (vecteurs, cinématique/ cinétique, moments, travail–puissance–impulsion). La seconde décline ces principes sur le geste, la posture et l’équipement (chaussures, surfaces, matériel), avec des études de cas (sauts, lancers, course) et des focus prévention/optimisation.

L’iconographie abondante, les équations accessibles et les encadrés “applications” aident à franchir le cap entre CM et pratique d’analyse (vidéo, plateformes de force, logiciels de mesure). L’ouvrage désamorce les blocages des étudiants “peu matheux” grâce à une méthode simple : observer → modéliser → quantifier → interpréter → décider.

En L2–L3, il devient un manuel d’outillage : choisir un repère, filtrer un signal, lire une courbe angle–temps, reconnaître les erreurs de mesure. Un pivot pour rédiger des comptes rendus d’analyses et argumenter des micro-ajustements techniques en sports collectifs comme en disciplines à performance mesurable.

Comment l’utiliser ?

- Refaites une figure “à la main” (flèches de forces, bras de levier) et expliquez-la en 5 lignes.

- Filmez au ralenti avec un smartphone ; placez des repères, mesurez angles et vitesses, confrontez au modèle.

- Créez des fiches formules : définitions, unités, exemple numérique commenté.

- En groupe, débattez des compromis techniques (friction, économie de course) à partir des cas du livre.

- Intégrez une capture de courbe annotée dans vos rapports : “ce que montre le graphique” → “ce que je change”.

4. Anatomie pour le mouvement – Volume 1 – Introduction à l’analyse des techniques corporelles (Éditions Désiris, 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Classique des formations corporelles, cette nouvelle édition modernisée propose plus de 1 100 dessins qui rendent palpables segments, articulations et muscles — en mouvement. L’approche “en volume” et les vues successives (tronc, ceinture scapulaire, membres supérieurs/inférieurs) facilitent la visualisation des axes, amplitudes et contraintes mécaniques.

Le texte, précis mais accessible, relie morphologie, mobilités articulaires et groupes musculaires aux premières situations de mouvement (flexions, rotations, appuis). Des compléments visuels renforcent la compréhension spatiale et aident à passer de l’image au geste.

En STAPS, l’intérêt est double : en L1, ancrer le vocabulaire anatomique (plans, repères) avant la physio/biomécanique ; en L2–L3, revisiter rapidement une région (épaule, genou, cheville) pour contextualiser un geste ou prévenir la blessure. L’iconographie favorise des fiches ultra-visuelles à réutiliser en TD et en révisions.

Comment l’utiliser ?

- Avant un TD, croquez l’articulation cible (ex. genou) et situez les plans de mouvement.

- Associez chaque schéma à un exercice (ex. rotation externe d’épaule → tirage élastique).

- Constituez un glossaire illustré (épine, tubérosité, trochlée) : terme + micro-croquis.

- Comparez les dessins à des images de geste pour repérer alignements et défauts d’exécution.

- En révisions, pratiquez le sketchnoting : 1 page = 1 région + 3 applications sportives.

5. Neurosciences comportementales – Contrôle du mouvement et apprentissage moteur (Ellipses, coll. « Objectif STAPS », 3e éd., 2023)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ouvrage passerelle entre neurophysiologie, psychologie du mouvement et pédagogie du geste, il explique comment nous percevons, décidons et agissons : systèmes sensoriels, intégration, planification, boucles de contrôle, rôle de l’attention et de la motivation. Les chapitres sur les apprentissages moteurs (stades, feedback, variabilité, contextualisation) couvrent le continuum du développement à l’expertise.

L’écriture didactique est rythmée par des rubriques “Le saviez-vous ?” et des exercices corrigés inspirés d’examens de licence : parfait pour s’auto-évaluer et vérifier la compréhension des mécanismes cognitifs et moteurs. On y trouve des exemples concrets directement transférables aux sports collectifs comme aux disciplines individuelles.

Utile en EPS, entraînement et préparation physique, le livre offre des leviers pour concevoir des situations d’apprentissage, mieux comprendre erreurs et plateaux de performance, et optimiser la rétention. Il aide à passer de la “bonne consigne” à la bonne architecture d’entraînement, en articulant contraintes de tâche, feedback et variabilité.

Comment l’utiliser ?

- Transformez chaque chapitre en grille de séance : objectifs, contraintes, feedback, critère de réussite.

- Testez blocage vs pratique distribuée et mesurez la rétention (à J+2/J+7).

- Mettez en place des journaux d’apprentissage : “ce que j’ai essayé → ressenti → ce que je change”.

- En TD, débattez des sources de feedback (interne/externe, vidéo, pairs) et de la variabilité utile.

- Rédigez une vignette de cas (débutant/expert) et proposez deux progressions fondées sur le livre.

6. Statistique et traitement des données – Du recueil à l’interprétation (Ellipses, coll. « Objectif STAPS », 2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

La statistique qui parle STAPS. L’ouvrage suit la donnée depuis le terrain (tests, questionnaires, mesures cinématiques, biométrie) jusqu’à l’analyse (comparaisons, corrélations, modèles simples), sans formalisme inutile. Douze problématiques typiques de la filière sont déroulées pas à pas : effet d’un cycle d’entraînement, comparaison de groupes, relation charge–performance, fiabilité d’un test, etc.

Chaque protocole est accompagné d’un pas-à-pas sous Excel et/ou R, de schémas clairs, d’encadrés “à retenir” et de rappels de bonnes pratiques (randomisation, biais, puissance). L’auteur met l’accent sur la lecture/interprétation des sorties logicielles et sur la présentation propre des résultats (tableaux/figures).

En L2–L3, c’est l’outil pour réussir les UE de méthode, les mini-recherches et les dossiers de terrain. Pour un mémoire, il sert de check-list de planification, du recueil jusqu’à l’analyse, en aidant à éviter les erreurs courantes (p-hacking, sur-interprétation) et à communiquer des résultats robustes.

Comment l’utiliser ?

- Reprenez chaque chapitre avec vos vraies données (tests de cours/équipe) ; reproduisez l’analyse pas à pas.

- Créez un carnet R ou Excel modèle : import, nettoyage, scripts et recettes réutilisables.

- Figez une charte graphique commune (tableaux/figures) pour tous vos rapports.

- Tenez un journal de décisions (choix de test, hypothèses, seuils) pour tracer la démarche.

- Faites des flashcards des définitions clés (validité, fidélité, effet de taille, IC).

7. Sociologie du sport (PUF, coll. « Que sais-je ? », 5e éd., 2024)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Court, incisif, indispensable pour réussir les UE de sciences humaines et nourrir dossiers et écrits. Le livre présente les fonctions sociales du sport (intégration, santé, éducation), les logiques du spectacle et des médias, les enjeux de genre, de classe et de territoire, l’économie politique du haut niveau, ainsi que les pratiques “ordinaires”.

L’auteur met en perspective les recherches récentes pour aider à problématiser : enjeux, cadres d’analyse, controverses. C’est parfait pour structurer une introduction, dégager une problématique et articuler faits et concepts (habitus, socialisation, capital, institution, dispositif) sans tomber dans les lieux communs.

Les exemples et chiffres ancrent l’analyse dans l’actualité (politiques sportives, JO, sport-santé, gouvernance). À glisser dans votre sac : c’est l’ouvrage “petit format, gros rendement” pour briller en exposé et étoffer rapidement votre banque d’exemples mobilisables.

Comment l’utiliser ?

- Pour chaque chapitre, extrayez 3 concepts + 1 exemple français à réinvestir dans vos copies.

- Entraînez-vous à formuler une problématique en deux phrases à partir d’un fait d’actualité.

- Constituez une banque d’exemples (politique publique locale, club, fédération, événement).

- Révisez en cartes “concept ↔ auteur” et “concept ↔ exemple”.

- Dans vos dossiers, mobilisez 2–3 citations-concepts courtes pour étayer vos arguments.

8. 10 cas pratiques en psychologie du sport (Dunod, 2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Un recueil résolument appliqué : dix situations réelles — gestion du stress/émotions, cohésion, motivation, blessures, transitions de carrière, pleine conscience, attention — traitées par des enseignants-chercheurs et psychologues du sport. Chaque cas retrace le contexte, l’analyse, les outils d’intervention (objectifs, routines, imagerie, auto-parler, coping), les résultats et les limites.

Le format “étude de cas” entraîne au raisonnement clinique et éthique : cadrer la demande, formuler une hypothèse, choisir les méthodes, évaluer l’effet d’un protocole, décider d’un ajustement ou d’une réorientation. Les annexes et grilles proposées facilitent l’appropriation des outils et leur adaptation à des publics variés.

Excellent complément aux cours pour imaginer des séances courtes d’entraînement mental, nourrir les stages et discuter en TD des conditions de mise en œuvre (temps, matériel, contraintes d’équipe). C’est la passerelle idéale entre concepts vus en CM (motivation, anxiété, attention) et boîte à outils du terrain.

Comment l’utiliser ?

- Lisez un cas par semaine et résumez-le en 10 lignes (contexte, problème, intervention, résultats).

- Transformez les outils en fiches d’intervention prêtes à l’emploi (routines, imagerie, échelles).

- En stage, choisissez un indicateur (ex. STAI, RPE, sommeil) et suivez-le 3 à 4 semaines.

- En TD, jouez la scène (athlète/coach/psychologue) pour expérimenter l’entretien.

- Concluez chaque cas par une réflexion éthique (limites, réorientation, supervision).

Quelques conseils pour tirer le meilleur de ces bouquins

- Planifiez vos lectures par UE/semestre : socle (1→4), approfondissements (5→6), SHS & appliqués (7→8).

- Adoptez une lecture active : fiches, cartes mentales, croquis, QCM auto-générés, mini-oraux.

- Reliez en permanence théorie et terrain : filmez, mesurez, testez, puis revenez au chapitre concerné.

- Préparez un référentiel de citations/figures (source, page, idée) pour gagner du temps dans les écrits.

- Montez une petite bibliothèque de promo : dossiers partagés, scripts R/Excel modèles, banques d’exemples.

Références

- Référentiel national de compétences de la licence STAPS (C3D) – PDF

- Fiche nationale RNCP – Licence STAPS : Entraînement sportif (France Compétences)

- Panorama des licences STAPS : parcours et contenus (Onisep)

- Licence STAPS – contenu, organisation et semestres (Université Paris Cité)

- Exemple de syllabus détaillé – Licence STAPS L2 APAS (Université Toulouse III) – PDF

- Guide méthodologique STAPS – recherche documentaire & bibliographie (BU Saint-Étienne)