Entrer en licence de musicologie, c’est jongler entre savoirs théoriques, écoute active, lecture de partitions et méthodologie universitaire. La bibliographie ci-dessous — classée selon une progression logique (des fondamentaux vers l’expertise et l’ouverture disciplinaire) — vous donnera un socle solide pour réussir vos examens, vos commentaires d’écoute, vos analyses de partitions et vos premiers travaux de recherche. Des bouquins éprouvés par l’enseignement supérieur français, complémentaires les uns des autres.

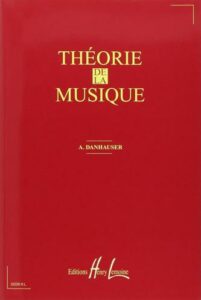

1. Théorie de la musique (Éditions Henry Lemoine, édition révisée, 1996)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ouvrage phare de la formation musicale francophone, le « Danhauser » clarifie en langage direct tout ce qui fonde la grammaire musicale : écriture des signes, rythmes, intervalles, tonalités, gammes et armures, transposition, lecture et dictée.

Remis à jour pour s’aligner sur les pratiques contemporaines de l’enseignement, il demeure un allié précieux pour consolider les bases et combler les « trous » que l’on découvre parfois au fil des cours de licence. Sa force tient à sa progression méthodique et à la place accordée aux exercices : on lit, on applique, on vérifie — une cadence d’apprentissage idéale pour ancrer durablement les notions.

Pour un·e étudiant·e de L1–L2, c’est le compagnon de route du quotidien : à garder à portée de pupitre quand vous préparez un commentaire d’écoute, un oral de théorie ou une épreuve de lecture-transposition. L’ouvrage ne se contente pas d’énoncer des règles ; il invite à les entendre et à les tester sur l’instrument. On y gagne une vision claire des rapports entre écriture, oreille et analyse, utile en harmonie, en orchestration ou en histoire de la musique.

Lisible, compact, efficace, il répond exactement à ce dont on a besoin lorsque la charge de cours augmente : aller droit à l’essentiel sans sacrifier la rigueur, tout en développant des automatismes fiables pour les contrôles et partiels.

Comment l’utiliser ?

- Travaillez un chapitre par semaine et tenez une feuille d’exemples sonores (liens, minutages).

- Reprenez chaque notion au clavier ou sur un DAW (intervalle → jouez-le / entendez-le).

- Transformez les définitions en cartes mémoire pour la révision express.

- Avant un contrôle, refaites 3–5 exercices au hasard dans les sections déjà vues.

- Notez en marge vos erreurs récurrentes (confusions d’intervalles, armures, etc.).

2. Guide de la théorie de la musique (Fayard/Henry Lemoine, 2001)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Plus qu’un manuel, c’est une véritable somme organisée comme une encyclopédie pédagogique : définitions précises, synthèses, renvois, exemples commentés. Abromont et de Montalembert parviennent au tour de force d’allier exhaustivité et clarté : on peut lire des chapitres entiers pour structurer son savoir ou picorer des entrées ciblées pour préparer un devoir. Vous y trouverez ce que peu d’ouvrages rassemblent : terminologie, notations, systèmes, figures et procédés, jusqu’aux zones frontières entre théorie, styles et histoire des formes.

Sa fonction en licence : servir de référence transversale. Dès qu’un enseignant emploie un terme technique, qu’un commentaire d’écoute vous échappe, ou que vous devez rédiger une notice, ce guide vous donne la bonne définition, le bon exemple et la bibliographie minimale.

Lisible mais exigeant, il éduque la curiosité et invite à aller entendre et à lire les partitions évoquées. Il complète idéalement le Danhauser (fondamentaux) et prépare aux lectures analytiques plus poussées, tout en fournissant un vocabulaire commun à mobiliser dans vos copies. À garder en permanence sur le bureau : c’est l’ouvrage « secours » qui évite les contresens et améliore la précision de vos écrits.

Comment l’utiliser ?

- Constituez un index personnel des notions croisées en cours (page → notion → exemple).

- Avant un devoir sur table, relisez uniquement les encadrés/synthèses.

- Dans vos dossiers, citez précisément les définitions (avec page) pour gagner en rigueur.

- Croisez chaque entrée avec une piste audio et une partition IMSLP.

- Faites une veille de termes : repérez ce que vous ne maîtrisez pas et bouclez-le chaque semaine.

3. Dictionnaire de la musique (Larousse, édition revue, 2017)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Le Larousse dirigé par Marc Vignal est l’outil pratique par excellence : compositeurs, formes, genres, œuvres, institutions — plus de milliers d’entrées dans une langue claire et précise. L’édition revue et actualisée en 2017 en fait une référence fiable pour rédiger notices, introductions de dossiers et notes de programme. Ce dictionnaire apprend à écrire court et juste : c’est une école de style autant qu’un réservoir d’informations rapides.

En licence, où la diversité des cours (du médiéval au contemporain, du jazz aux musiques du monde selon les parcours) peut dérouter, ce volume sert de boussole et vous fait gagner un temps précieux. Il permet de situer un compositeur méconnu, d’éclairer un terme technique, de vérifier une chronologie ou d’identifier un cycle d’œuvres, tout en rappelant les institutions et contextes.

Son orientation prioritaire vers la musique savante occidentale est compensée par des passerelles vers l’histoire des instruments et des pratiques. À garder à portée de main pour toute question ponctuelle, et à lire par thématiques quand vous préparez un exposé (suite baroque, Lied, musique religieuse, opéra, symphonie).

Comment l’utiliser ?

- Avant chaque cours, lisez 2–3 entrées ciblées liées au thème du jour.

- Pour un exposé, bâtissez un parcours d’entrées (ex. : « madrigal » → « Monteverdi » → « Florence »).

- Utilisez les repères chronologiques pour construire vos frises.

- Comparez une notice à une biographie longue pour enrichir les détails.

- Exercez-vous à réécrire certaines entrées en 100 mots pour gagner en concision.

4. Histoire de la musique occidentale (Fayard, 1998)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Dirigé par Brigitte et Jean Massin, ce volume monumental offre une vision panoramique de la musique occidentale de l’Antiquité à nos jours. L’intérêt majeur tient à la pluralité des contributeurs qui conjuguent histoire des styles, contexte esthétique, institutions et grandes figures de l’interprétation. L’édition mise à jour conserve la vigueur de la première tout en enrichissant l’appareil critique et les perspectives historiographiques.

En pratique, c’est l’ouvrage qui structure l’année. Vous y puiserez la trame historique qui soutiendra vos commentaires d’écoute : dates, genres, esthétiques, débats (baroque/classique, querelles d’opéra, modernismes). La prose, dense mais limpide, initie aux rapports musique/société : théâtres, cours, Église, marché, technologies.

On y apprend à replacer une œuvre dans un continuum, à éviter les anachronismes, à identifier ruptures et continuités. L’outil parfait pour articuler cours d’histoire, d’analyse et de culture générale, et pour bâtir des plans d’exposés convaincants — avec une bibliographie qui vous oriente vers des lectures ciblées.

Comment l’utiliser ?

- Lisez par périodes, puis faites une fiche synthèse (courant, formes, œuvres-clés).

- Pour chaque période, créez une playlist commentée (10 extraits, 1 phrase d’analyse chacun).

- Repérez 3 controverses par siècle pour nourrir vos devoirs.

- Croisez Massin avec un manuel des formes/genres pour relier histoire et vocabulaire.

- Constituez un glossaire des styles (caractéristiques auditives en 5 puces par période).

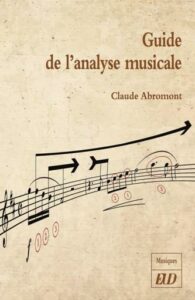

5. Guide de l’analyse musicale (Presses universitaires de Dijon, 2019)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Ce livre comble un manque : offrir un panorama méthodologique de l’analyse musicale d’aujourd’hui, en rassemblant une large palette d’approches (formelle, motivique, harmonique-fonctionnelle, schenkerienne, set theory, timbre/texture, analyse rythmique, sémiologie, etc.) et en liant sans cesse théorie et pratique. Abromont explique quand mobiliser telle méthode, comment la mettre en œuvre, quels pièges éviter et comment citer ses sources — précieux pour la rédaction universitaire.

Le volume sert de boîte à outils pour les TD : grilles d’écoute, pas-à-pas analytiques, exemples guidés (souvent complétés par des ressources en ligne). Sa vertu cardinale est de démythifier l’analyse : elle n’est pas un dogme, mais un ensemble d’angles de vue à agencer selon l’objet, le niveau de preuve et l’objectif (interpréter, comparer, historiser, enseigner).

Idéal dès la L2, indispensable en L3 lorsque surgissent commentaires d’écoute problématisés et mini-mémoires. Vous y apprendrez à poser une question d’analyse claire, à construire une démonstration et à la boucler en synthèse — compétences décisives pour réussir les évaluations écrites et orales.

Comment l’utiliser ?

- Pour chaque œuvre étudiée, choisissez deux méthodes et confrontez leurs résultats.

- Convertissez les pas-à-pas en check-lists (pré-écoute → repérages → validation par partition).

- Constituez un corpus personnel (5 œuvres/siècle) et appliquez la même grille à tout le corpus.

- Ajoutez à vos analyses des schémas (motifs, plan tonal, carrés rythmiques).

- Terminez toujours par une synthèse : 5 constats → 1 thèse.

6. Traité d’harmonie (Mediamusique, 2008)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Classique absolu, le traité de Schönberg n’empile pas des « recettes » : il apprend à penser l’harmonie. On y suit une logique de construction (de la consonance au contrepoint, des fonctions aux transformations), appuyée par des exemples de partitions et des analyses où l’oreille reste souveraine. Pour l’étudiant·e, le bénéfice est immédiat : on passe de l’application de règles à la compréhension des mécanismes (tensions/résolutions, rôle de la ligne, continuité, perception).

La traduction française, claire et fiable, fournit l’appareil critique nécessaire pour se repérer. Ce livre ne remplace pas un manuel d’exercices ; il éclaire ce que vous faites en harmonie écrite et, surtout, ce que vous entendez en salle. À aborder dès que vos bases sont solides (L2), puis à relire par sections en L3 : ce va-et-vient nourrit l’analyse, la composition, l’orchestration et même le commentaire d’écoute, où la justesse du vocabulaire et la logique argumentative font la différence. Un texte exigeant mais profondément formateur, qui ancre des réflexes analytiques durables.

Comment l’utiliser ?

- Lisez par micro-modules (10–12 pages), puis résumez en 10 lignes, exemples inclus.

- Rejouez au piano (ou MIDI) chaque exemple ; notez ce que vous entendez avant de lire l’analyse.

- Tenez un carnet d’idées : principes à tester ensuite dans vos harmonisations.

- Mettez en regard un traité d’exercices (Challan, Duplessy…) pour ancrer la pratique.

- Revenez au traité après un TD difficile : il débloque souvent une incompréhension.

7. Solfège des solfèges, vol. 1A–1B (Éditions Henry Lemoine, 1994)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

La licence exige une oreille fiable et une lecture rapide : rien de tel que les volumes 1A–1B (puis 2, 3…) du Solfège des solfèges pour travailler lecture chantée, rythme, intonation, lecture à vue et à deux voix. Les progressions graduées, la variété stylistique et la densité d’exemples en font un laboratoire quotidien. Vous y gagnerez articulation nette, justesse plus stable et sens rythmique souple — autant d’atouts qui se répercuteront en commentaire d’écoute (identifier, nommer, dater) et en analyse (reconnaître profils mélodiques, carrures, tours cadentiels).

Pour que l’outil reste motivant, alternez lectures a cappella, avec drone (tonique-dominante), et avec accompagnement. N’oubliez pas de « parler le rythme » (onomatopées ou décomptes) : c’est souvent là que tout se joue. Ce recueil est un livre d’hygiène musicale : 10–15 minutes par jour suffisent à transformer votre efficacité, en ancrant des automatismes qui libèrent l’attention pour l’intonation et la précision des attaques. Le gain est sensible dès la fin du premier semestre.

Comment l’utiliser ?

- 10 minutes/jour : une leçon → deux lectures (lent/rapide), puis rythme seul frappé.

- Enregistrez-vous ; notez les écarts (hauteur/tempo/diction) et corrigez le lendemain.

- Travaillez à deux : lecture croisée (vous → mélodie ; partenaire → rythme), puis inversion.

- Ajoutez un drone (tonique) pour stabiliser l’intonation et sentir les cadences.

- Dédiez un cahier de doigtés (solfège au clavier) pour connecter lecture et instrument.

8. Le langage musical (Fayard, 1993)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Boucourechliev propose un essai limpide, destiné au lecteur non spécialiste, qui parcourt l’histoire du langage musical, en déplie les éléments constitutifs (mélodie, harmonie, rythme, forme, timbre) et interroge la perception. Ce n’est ni un traité, ni une simple vulgarisation : c’est une méditation rigoureuse qui apprend à articuler ce que l’on entend avec des mots justes. Le livre fait le lien entre écoute sensible et concepts, sans jargon, à partir d’exemples choisis et clairement expliqués.

Pour l’étudiant·e, le bénéfice est double : d’une part, l’ouvrage aiguise l’écoute (ce que l’on repère, comment on le relie) ; d’autre part, il débloque l’écriture des commentaires et des introductions d’analyse (trouver la bonne focale, hiérarchiser les paramètres). À lire en parallèle des TD d’analyse : vous y trouverez des formulations et des schémas d’argumentation réutilisables, à condition d’y insérer vos propres exemples. C’est aussi un livre-ressource pour rester inspiré pendant les périodes chargées : il rappelle pourquoi on étudie la musique.

Comment l’utiliser ?

- Pour chaque chapitre, extrayez 3 citations-repères et 1 exemple sonore.

- Reprenez vos commentaires d’écoute en vous imposant la concision du livre (150 mots).

- Tenez un journal d’écoute : notions → extraits → mini-analyses en 5 lignes.

- En révision, faites une carte mentale des paramètres du langage (liens & hiérarchies).

- Recyclez ses tours de phrase comme gabarits pour vos introductions.

9. Précis d’ethnomusicologie (CNRS Éditions, 2007)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Indispensable pour ouvrir le champ au-delà du seul canon occidental, ce petit livre — clair et pédagogique — expose la discipline, ses terrains, ses méthodes (collecte, enregistrement, transcription, analyse) et ses débats (contextes sociaux, fonctions, globalisation, éthique).

Rédigé par deux figures majeures du domaine, il fournit des outils opérationnels pour aborder un répertoire extra-européen dans le cadre d’un dossier, d’un exposé ou d’un commentaire d’écoute comparée. Son mérite : articuler théorie et pratique. On y trouve des cas concrets, des principes de transcription (rythmes non mesurés, échelles non tempérées), des repères bibliographiques et des mises en garde méthodologiques. Pour une licence, c’est la garantie de ne pas réduire « les musiques du monde » à quelques clichés.

Vous y apprendrez à poser une question pertinente, à documenter vos sources, à décrire sans projeter vos catégories, et à intégrer l’éthique de terrain dans vos travaux. Un petit format, grand rendement, pour tout exercice où l’altérité musicale est en jeu.

Comment l’utiliser ?

- Choisissez un terrain/genre et bâtissez une fiche (contexte, instruments, échelles, pratiques).

- Entraînez-vous à transcrire un motif bref (tolérance aux approximations utiles).

- Dressez une bibliographie commentée (5 références, 2 lignes chacune).

- Ajoutez à vos dossiers un paragraphe éthique (positionnement, consentement, sources).

- Comparez un procédé (ostinato, responsorial, hocket) entre deux aires culturelles.

10. Acoustique et Musique (Presses des Mines, 4e éd., 2011)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Classique de la littérature francophone, l’ouvrage d’Émile Leipp relie la physique du son à la pratique musicale : production, propagation, perception, fonctionnement acoustique des instruments, justesse et tempéraments. Conçu à l’origine pour les futurs enseignants, il reste idéal en licence : on y acquiert les fondamentaux d’acoustique qui éclairent l’intonation, la couleur, l’équilibre, l’attaque — autant d’éléments décisifs pour comprendre ce qu’on entend et pourquoi.

Leipp a le talent de ramener les équations à l’expérience de l’oreille : spectres, partiels, inharmonicité, résonances prennent sens à travers des explications claires et des schémas parlants. À lire par séquences courtes, en suivant les démonstrations crayonné en main, puis en allant vérifier sur instrument ou via un simple analyseur de spectre. Vous y trouverez aussi des clés pour aborder en confiance les cours d’acoustique musicale présents dans de nombreuses maquettes de licence, et un vocabulaire précis pour commenter timbre, attaque et espace sonore.

Comment l’utiliser ?

- Lisez un chapitre, puis vérifiez au piano/guitare (partiels, battements, résonances).

- Faites des captures de spectre (applications simples) et commentez en 5 lignes.

- Rédigez une fiche “tempéraments” (Pythagoricien, mésotonique, égal) avec exemples audio.

- Reliez chaque notion à une œuvre étudiée (ex. : timbre/attaque → Debussy, Stravinsky).

- Entraînez-vous à expliquer simplement une notion d’acoustique à un camarade.

Conseils de travail

- Progressivité : alternez fondamentaux (1–3–7) et approfondissements (5–6–8), puis ouvrez (9–10).

- Écoute intégrée : chaque lecture doit renvoyer à des extraits (liens et minutages) et, quand c’est possible, à la partition.

- Méthodo : pour vos dossiers, structurez « problème / méthode / analyses / écoute / bibliographie », en citant proprement (auteur, titre, éditeur, année, page).

- Écriture : lisez des pages à haute voix ; si la phrase résiste, réécrivez. Votre prose gagne en clarté, vos notes en efficacité.

- Rigueur douce : fixez un plan hebdomadaire court (3 × 25 min de lecture active + 3 × 15 min d’écoute ciblée). La constance prime sur les marathons.

Références

- Licence Musicologie — Sorbonne Université (programme officiel)

- Licence mention Musicologie — Université Rennes 2 (maquette et contenus)

- Licence Musique et Musicologie — Université Lumière Lyon 2 (L1 : contenus & organisation)

- La licence musicologie — ONISEP (présentation nationale)

- Médiathèque & dossiers pédagogiques — Philharmonie de Paris

- Gallica (BnF) — Musique : partitions et ressources numériques

- IMSLP — Bibliothèque de partitions libres (Petrucci Music Library)