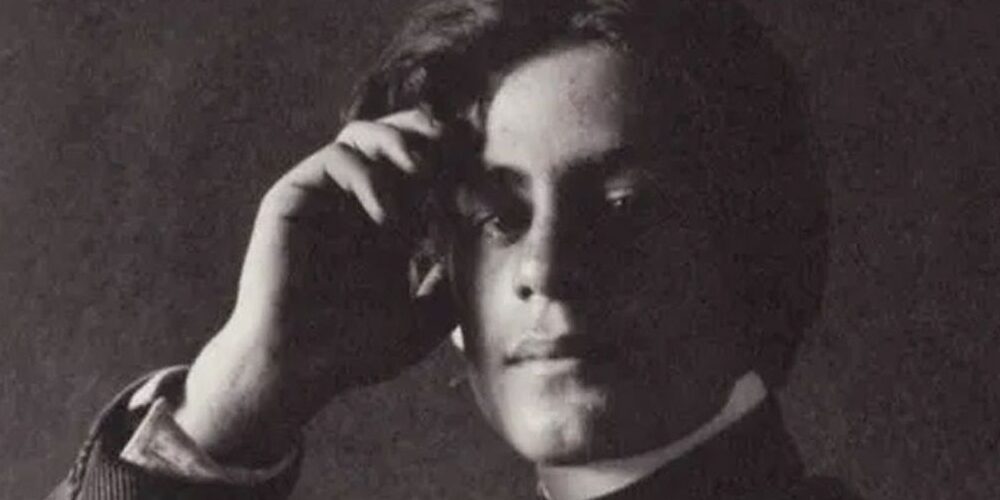

Khalil Gibran (1883-1931) est un écrivain, poète et artiste libano-américain qui a profondément marqué la littérature du XXe siècle. Né à Bcharré, au Liban (alors sous Empire ottoman), dans une famille chrétienne maronite, il émigre aux États-Unis avec sa famille en 1895, s’installant à Boston où vivait une importante communauté syro-libanaise.

Après des études à Boston puis un retour au Liban pour étudier la littérature arabe au Collège de la Sagesse de Beyrouth (1898-1902), Gibran développe ses talents artistiques grâce au soutien de sa protectrice Mary Haskell, qui finance ses études d’art à Paris de 1908 à 1910.

S’installant définitivement à New York en 1911, il mène une double carrière d’écrivain en arabe et en anglais. Il publie plusieurs ouvrages qui lui valent une reconnaissance dans le monde arabe, certains étant même interdits par les autorités ottomanes pour leurs critiques sociales et religieuses.

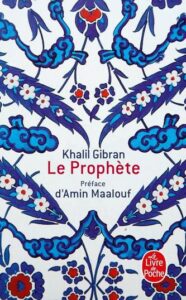

Son chef-d’œuvre, « Le Prophète » (1923), recueil de textes poétiques et philosophiques, connaît un succès international retentissant. L’ouvrage devient particulièrement populaire dans les années 1960 auprès du mouvement hippie et reste l’un des livres les plus vendus de tous les temps, traduit dans plus de 100 langues.

Gibran meurt à New York en 1931, à l’âge de 48 ans, des suites d’une cirrhose et d’une tuberculose naissante. Son corps est rapatrié dans son village natal de Bcharré, au Liban, où un musée lui est aujourd’hui consacré. Il est considéré comme l’un des écrivains les plus influents de la littérature arabe moderne et demeure une figure majeure de la littérature universelle.

Voici notre sélection de ses livres majeurs.

1. Le Prophète (1923)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À l’aube de son départ d’Orphalèse, une ville imaginaire du Levant, le prophète Al-Mustafa fait ses adieux à la population qui l’a hébergé durant douze années. Les habitants, inquiets de perdre leur guide spirituel, le pressent de questions sur les thèmes essentiels de la vie : le bien, le mal, la mort, la religion, l’amitié. Dans cette ultime rencontre se joue la transmission d’une sagesse longuement mûrie.

En vingt-six chapitres concis, le sage livre ses réflexions sous forme de paraboles et d’images poétiques. Sa parole, imprégnée de spiritualité mais dégagée de tout dogme, trace une voie médiane entre Orient et Occident, entre mysticisme et philosophie pratique.

Autour du livre

Fruit de vingt-cinq années de travail, « Le Prophète » de Khalil Gibran naît d’abord en arabe alors que l’auteur n’a que quinze ans. Le texte connaît ensuite deux remaniements dans sa langue d’origine avant d’être réécrit en anglais, version que Gibran retravaille encore quatre fois, mû par la volonté que « chaque mot soit vraiment le meilleur qu’il eût à offrir ».

Publié en 1923 chez Knopf à New York, le démarrage est modeste avec un premier tirage de 2000 exemplaires, dont 1159 trouvent preneurs. Les ventes doublent l’année suivante, puis redoublent encore. La première traduction française par Madeline Mason-Manheim paraît en 1926, suivie de la version allemande. À la mort de Gibran en 1931, le succès ne cesse de croître : 12 000 exemplaires s’écoulent en 1935, 111 000 en 1961, jusqu’à atteindre 240 000 en 1965. Le cap du million est franchi en 1957.

L’influence du texte transcende les frontières culturelles et religieuses. Né dans une famille maronite, Gibran puise son inspiration dans le christianisme, mais aussi dans la foi bahá’íe, l’islam et le mysticisme soufi. Son expérience du Liban et de ses conflits confessionnels nourrit sa conviction d’une unité fondamentale des religions. Des parallèles émergent également avec l’œuvre de William Blake et les idées théologiques de Walt Whitman et Ralph Waldo Emerson.

Le livre connaît un regain d’intérêt spectaculaire dans les années 1960 auprès des beatniks et des hippies. Sa portée universelle se confirme par ses traductions dans plus de cent langues, faisant du « Prophète » l’un des ouvrages les plus traduits de l’histoire. Les chiffres donnent le vertige : plus de 100 millions d’exemplaires imprimés à travers le monde, avec des pics de vente atteignant 5000 copies par semaine.

En 2014, « Le Prophète » inspire un film d’animation collectif réalisé par Roger Allers, où huit dessinateurs différents donnent vie aux tableaux du livre. La production, portée par Salma Hayek qui prête sa voix au personnage de Karima, témoigne de la résonance contemporaine de l’œuvre.

Les droits d’auteur reflètent l’attachement de Gibran à ses racines : il lègue les royalties et les droits à sa ville natale de Bsharri, au Liban. Le Comité National Gibran, fondé en 1935, gère depuis le musée Gibran et veille sur l’héritage littéraire et artistique de l’auteur.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 118 pages.

2. Les Ailes brisées (1912)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Beyrouth, début du XXe siècle. Le narrateur rencontre Salma Karamé dans la demeure de son père, un notable respecté. Entre les deux jeunes gens naît un amour d’une pureté absolue, fait de silences et de regards échangés dans les jardins parfumés. Leur bonheur semble promis à l’éternité jusqu’à ce qu’un évêque ambitieux, Boutros Ghaleb, jette son dévolu sur la jeune femme pour son neveu.

Usant de son influence et de la corruption, l’homme d’Église parvient à ses fins. Salma se résigne à épouser cet inconnu qui la délaisse aussitôt les noces célébrées. À la mort de son père, son mari s’empare de sa fortune et la traite avec dureté et indifférence. Les deux amants se retrouvent parfois furtivement dans un jardin, mais ces brèves rencontres ne font qu’aviver leur douleur.

Autour du livre

En 1912, lorsque paraît « Les Ailes brisées », Khalil Gibran bouscule les codes de la littérature arabe avec ce qui constitue l’un des premiers romans écrits dans cette langue. L’ouvrage marque un tournant comparable, selon les mots mêmes de l’auteur, à celui opéré par Coleridge dans la littérature anglaise.

À travers cette histoire d’amour impossible entre deux jeunes Beyrouthins, se dessine une critique acerbe de la société libanaise du début du XXe siècle. La corruption du clergé, le poids écrasant des conventions sociales et religieuses, la condition féminine occupent une place centrale dans cette œuvre qui fit scandale à sa parution. Le personnage de Salma incarne notamment la tragédie des femmes de cette époque, réduites au statut de marchandises que l’on négocie pour des intérêts pécuniaires.

L’influence du livre perdure jusqu’à aujourd’hui puisqu’il inspire en 1962 un film libanais éponyme. Plus récemment, en 2018, Nadim Naaman et Dana Al Fardan l’adaptent en comédie musicale, présentée en première mondiale au Theatre Royal Haymarket de Londres. Le groupe Mr. Mister s’en inspire également pour composer leur tube « Broken Wings », qui atteint la première place des charts américains.

La dimension autobiographique du récit reste sujette à caution. Si certains y voient le récit à peine voilé des amours de jeunesse de Gibran, d’autres soulignent la part de fiction nécessaire à toute création littéraire. Cette ambiguïté même participe sans doute à la force évocatrice de l’œuvre qui transcende l’anecdote personnelle pour atteindre une portée universelle.

Le symbolisme des « ailes brisées » traverse le texte, métaphore puissante de ces destins brisés par le carcan social. L’oiseau en cage qu’évoque Salma devient ainsi l’emblème de toutes les victimes de l’oppression. Cette dimension allégorique élève le propos par-delà la simple histoire d’amour pour en faire un plaidoyer contre l’injustice sociale.

La trame narrative entrelace habilement les références à la mythologie orientale et occidentale. Les allusions à Qays et Leïla, équivalent arabe de Roméo et Juliette, côtoient celles à Sappho ou à la déesse Astarté. Cette synthèse culturelle reflète la position unique de Gibran, à la croisée des traditions littéraires.

Aux éditions BABEL ; 144 pages.

3. Le sable et l’écume (1926)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

« Le sable et l’écume » rassemble 322 pensées que Khalil Gibran a griffonnées sur divers supports au gré de son inspiration, des réflexions qu’il destinait originellement à ses futures œuvres. Le poète d’origine libanaise dédie en 1926 ce recueil à Mary Haskell, son amour impossible, qui a décliné sa demande en mariage mais demeure son amie fidèle jusqu’à sa mort.

Entre philosophie et poésie, les aphorismes touchent aux thèmes essentiels de l’existence : l’amour, la mort, la spiritualité, l’art, le temps. Ces fragments composent une mosaïque intime où la sagesse orientale se mêle aux questionnements universels. Gibran y livre la part la plus personnelle de son être, transformant sa peine amoureuse en une quête de vérité qui transcende la simple confidence.

Autour du livre

Publié en 1926, ce recueil d’aphorismes naît d’une histoire d’amour impossible. Gibran dédie ces 322 fragments de pensées à Mary Haskell, celle qui refuse de l’épouser mais demeure son amie intime jusqu’à sa mort. Ces notes, initialement griffonnées sur divers supports – du coin de nappe au programme théâtral – ne devaient pas former un livre. C’est sur les conseils de Mary Haskell elle-même que Gibran décide de les rassembler.

La singularité de l’ouvrage réside dans sa composition fragmentée qui mêle réflexions philosophiques, spirituelles et poétiques. Les thèmes s’entrelacent sans ordre apparent : l’amour, la justice, la liberté, le temps, le sacré s’y côtoient dans une mosaïque de pensées. Cette structure éclatée reflète la genèse même du texte, fruit de notations spontanées en arabe et en anglais sur « des bouts de papier » au fil du temps.

La profondeur des réflexions contraste avec leur formulation concise. En quelques mots, Gibran parvient à condenser des méditations complexes sur la condition humaine. Ainsi quand il écrit : « Une perle est un temple bâti par la douleur autour d’un grain de sable », la métaphore cristallise toute une philosophie de la souffrance créatrice.

Les traducteurs soulignent la difficulté de restituer en français la poésie des tournures arabes originales. Cette dualité linguistique – arabe et anglais – témoigne du parcours même de l’auteur, né au Liban puis émigré aux États-Unis. Son écriture porte l’empreinte de cette double culture, alliant la tradition mystique orientale à une modernité occidentale.

L’ouvrage se présente comme un autoportrait fragmentaire où Gibran livre « la part la plus intime » de lui-même. Le titre même, « Le sable et l’écume », suggère cette tension entre le permanent et l’éphémère qui traverse tout le recueil. Comme il l’écrit dans son introduction : « Dans ces grains de sable j’ai semé les grains de mon cœur et sur son écume j’ai versé la quintessence de mon âme. »

Aux éditions ALBIN MICHEL ; 146 pages.