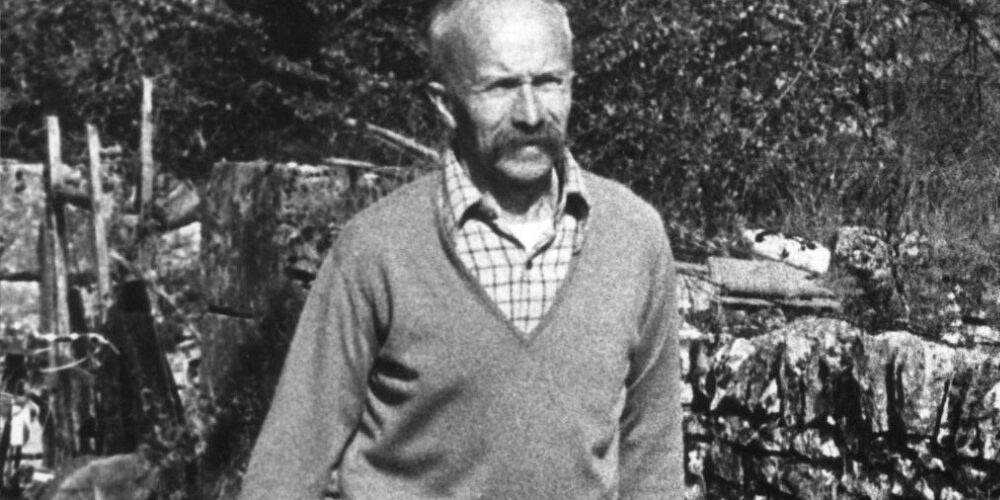

Henri Vincenot (1912-1985) est un artiste et écrivain français aux multiples talents, natif de Dijon. Issu d’une famille de cheminots, il grandit dans le quartier de la gare où son père travaille comme dessinateur-projeteur. Cette enfance marquée par l’univers ferroviaire influencera profondément son œuvre.

Après des études à l’ESC de Dijon et HEC Paris, il effectue son service militaire au Maroc où il est blessé lors d’une embuscade. De retour en France, il travaille brièvement comme ingénieur au PLM avant de se tourner vers le journalisme. En 1936, il épouse Andrée Baroin, l’unique amour de sa vie, avec qui il aura quatre enfants.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est arrêté par la Gestapo mais parvient à s’échapper. Après la guerre, il s’installe à Paris où il travaille pendant 25 ans comme journaliste à La Vie du Rail. Il prend sa retraite en 1967 et s’installe à Commarin, en Bourgogne, où il se consacre à l’écriture, la peinture et la sculpture.

Son œuvre littéraire, fortement ancrée dans le terroir bourguignon, connaît un grand succès, notamment avec « La billebaude » (1978). Ses romans mêlent traditions rurales, culture celtique et catholicisme populaire. Parallèlement à l’écriture, il pratique la peinture et la sculpture, laissant une œuvre artistique considérable.

Profondément marqué par le décès de son épouse en 1984, il meurt l’année suivante d’un cancer du poumon. Il repose dans le hameau de la Peurrie, qu’il avait passionnément restauré tout au long de sa vie.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Le pape des escargots (1972)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

La Bourgogne des années 1960 voit déambuler un étrange personnage : La Gazette, vagabond mystique qui se dit immortel et « pape des escargots ». Ce mendiant philosophe, paré d’attributs insolites comme une crosse d’évêque et une corde à treize nœuds, dispense sa sagesse et ses prophéties en échange du gîte et du couvert. Son chemin croise celui de Gilbert, jeune fermier qui néglige ses champs pour s’adonner à la sculpture du bois avec un don extraordinaire.

Reconnaissant en Gilbert l’héritier des bâtisseurs de cathédrales, La Gazette le prend sous son aile. Mais le talent du jeune homme attire bientôt l’attention de deux galeristes parisiens qui l’attirent dans la capitale, avec la promesse d’une formation artistique et d’un brillant avenir. Coupé de ses racines bourguignonnes, Gilbert perd son inspiration avant de trouver sa voie auprès des compagnons sculpteurs qui restaurent les églises romanes.

Autour du livre

Publié en 1972, « Le pape des escargots » d’Henri Vincenot s’inscrit dans une période charnière où la France rurale subit les assauts de la modernisation. Cette chronique de la Bourgogne profonde oppose deux mondes : celui, ancestral, des traditions et celui, émergent, du progrès urbain. À travers le parcours de Gilbert, jeune sculpteur autodidacte, et de la Gazette, vagabond mystique, Vincenot dépeint la résistance d’une civilisation paysanne face aux bouleversements de son époque.

La singularité du texte réside dans son ancrage linguistique : le patois bourguignon y côtoie un français littéraire, une partition où résonnent des mots comme « revorcher », « reveuiller », « beuzenot » ou « traignas ». Cette langue composite témoigne d’un patrimoine oral en voie de disparition, tout comme les savoirs séculaires portés par le personnage de la Gazette.

La dimension écologique du roman, remarquable pour l’époque, prend un relief saisissant cinquante ans après sa publication. Les avertissements de la Gazette sur la pollution des nappes phréatiques par les nitrates et les pesticides anticipent les préoccupations environnementales contemporaines. Cette vision prophétique s’accompagne d’une critique acerbe de l’urbanisation galopante, symbolisée par la construction de l’autoroute A6 qui vient « découper ou défigurer le paysage ».

Le syncrétisme religieux constitue l’une des originalités majeures du récit. La coexistence du christianisme et des traditions druidiques reflète une spiritualité populaire où les croyances païennes se sont fondues dans le catholicisme. La chapelle que restaure Gilbert, « élevée sur un ancien autel celte », incarne cette fusion des cultes.

La réception critique du roman apparaît contrastée. Si certains lecteurs saluent sa dimension naturaliste et son message environnemental précurseur, d’autres pointent un certain manichéisme dans l’opposition ville/campagne et une vision parfois caricaturale de la modernité.

Une adaptation en bande dessinée existe, réalisée par le dessinateur Gipez. Malgré des réserves sur le traitement graphique des visages, cette version parvient à retranscrire l’atmosphère si particulière du roman, notamment dans la représentation des monuments bourguignons et la transcription du parler régional.

Aux éditions FOLIO ; 373 pages.

2. La billebaude (1978)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Au début des années 1920, dans un village de l’Auxois bourguignon, le petit Henri, huit ans, vit auprès de ses grands-parents depuis la mort de son père pendant la Grande Guerre. Son grand-père Tremblot, artisan bourrelier et chasseur émérite, l’initie progressivement aux secrets de la nature et de la chasse « à la billebaude », cette pratique populaire qui consiste à traquer le gibier sans chiens ni chevaux.

L’enfant partage son temps entre l’école à Dijon, les parties de chasse avec son aïeul et les travaux saisonniers : sciage du bois en hiver, confection des fagots en été. Brillant élève, il intègre HEC à Paris, tandis que son grand-père se reconvertit dans la vente d’écrémeuses pour payer ses études. L’histoire s’achève sur sa rencontre avec une jeune femme de Maranges, avec qui il restaure un hameau abandonné du Morvan.

Autour du livre

Dans cette autobiographie romancée publiée en 1978 aux éditions Denoël, Henri Vincenot se pose en opposition frontale avec la représentation misérabiliste de la paysannerie française véhiculée par des auteurs comme Zola. À travers le prisme de son enfance bourguignonne dans les années 1920, il dépeint une société rurale épanouie, où l’autarcie n’empêche pas le bonheur. La figure tutélaire du grand-père Tremblot, maître bourrelier issu des Compagnons du Devoir, initie le jeune Henri aux secrets de la chasse « à la billebaude » – cette traque aléatoire qui s’oppose à la chasse à courre aristocratique.

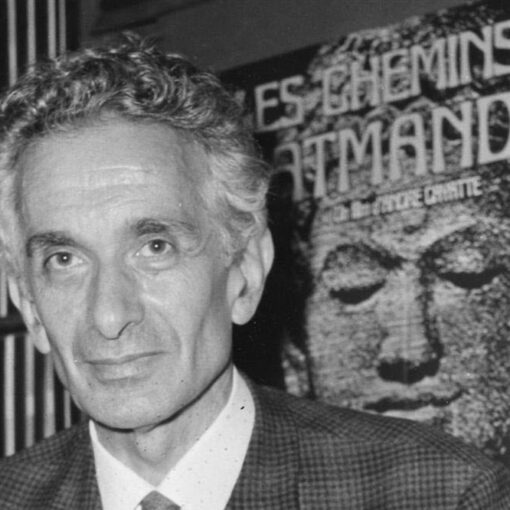

Le récit prend une dimension particulière dans le contexte de sa publication en 1978, alors que la France rurale traditionnelle achève de disparaître sous les coups de boutoir de l’industrialisation. Présenté dans l’émission « Apostrophes » de Bernard Pivot, Vincenot y apparaît comme un petit homme chauve à la faconde toute bourguignonne, dont l’accent du terroir séduit les intellectuels parisiens. Son témoignage résonne comme un manifeste écologiste avant l’heure, fustigeant une modernité qui détruit les savoirs ancestraux et les liens sociaux.

La langue elle-même participe de cette résistance culturelle : truffée de mots du patois bourguignon soigneusement choisis pour leurs supposées racines celtes, elle célèbre l’identité mandubienne revendiquée par l’auteur. Cette filiation avec le peuple gaulois qui résista à César dans Alésia toute proche nourrit une vision du monde où s’affrontent paysans et bourgeois, tradition et progrès, sagesse populaire et technocratie.

« La billebaude » bouleverse aussi les idées reçues sur la condition féminine dans les campagnes d’antan. Contrairement aux clichés sur leur prétendu asservissement, les femmes y exercent un pouvoir discret mais réel, détentrices de savoirs médicinaux traditionnels et véritables gardiennes de la mémoire familiale.

Aux éditions FOLIO ; 448 pages.

3. Les étoiles de Compostelle (1982)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Bourgogne, XIIIe siècle. Jehan le Tonnerre vit au sein d’une communauté d’essarteurs qui défrichent la forêt du Morvan. Un jour, la construction d’une abbaye cistercienne près de chez lui éveille sa curiosité. Attiré par les techniques des bâtisseurs, il quitte sa vie de défricheur pour rejoindre la confrérie des Compagnons constructeurs, ces mystérieux artisans qui élèvent églises et cathédrales.

Sous la tutelle d’un maître-compagnon et d’un étrange personnage surnommé le Prophète, Jehan entame son apprentissage. D’abord simple « lapin » chargé d’aiguiser les outils, il s’initie peu à peu aux secrets de la charpente et de la géométrie sacrée. Son parcours le mène jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, où chaque étape lui dévoile de nouveaux mystères architecturaux.

Autour du livre

« Les étoiles de Compostelle » d’Henri Vincenot s’inscrit dans une double dimension : celle d’un récit initiatique médiéval et d’une réflexion sur le syncrétisme religieux entre christianisme et culture celte. À travers le parcours de Jehan le Tonnerre, se dessine une théorie audacieuse selon laquelle les bâtisseurs de cathédrales auraient perpétué un savoir ancestral celtique sous couvert de symbolisme chrétien.

La singularité de l’ouvrage tient dans son traitement du compagnonnage médiéval, présenté comme le gardien d’une connaissance ésotérique transmise depuis l’antiquité celte. Cette thèse, qui peut sembler controversée, trouve son expression dans les descriptions minutieuses des techniques de construction et dans l’interprétation symbolique des édifices religieux. Le tympan de Vézelay devient ainsi, sous la plume de Vincenot, une représentation du dieu Lug.

L’architecture médiévale occupe une place centrale dans la narration, avec une attention particulière portée aux aspects techniques de la construction. Les explications géométriques, jugées parfois ardues par certains lecteurs, témoignent d’une volonté de documenter précisément les savoirs des bâtisseurs. Le nombre d’or, la divine proportion et les secrets du tracé architectural ponctuent le récit, au risque parfois d’en ralentir le rythme.

La Bourgogne natale de l’auteur imprègne sensiblement la narration, notamment à travers l’usage d’un vocabulaire régional qui ancre le récit dans son terroir. Le personnage du Prophète, figure récurrente dans l’œuvre de Vincenot, incarne cette dimension locale tout en servant de passeur vers une spiritualité plus universelle.

Aux éditions FOLIO ; 346 pages.

4. Le maître des abeilles (1987)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Un rêve prémonitoire de sa maison familiale qui s’effondre pousse Louis Châgniot, fonctionnaire parisien, à revenir dans son village natal de Montfranc-le-Haut en Bourgogne. Il n’y a pas mis les pieds depuis près d’un demi-siècle. Dans sa DS, il embarque son fils Loulou, un jeune toxicomane qui végète dans des études de sociologie.

Le village ne compte plus que dix-huit habitants, dont Balthazar, dit « le Mage », un apiculteur qui a toujours refusé de quitter sa terre. Ce personnage énigmatique initie Loulou aux secrets des abeilles et à l’art de l’hydromel. Sous sa tutelle et grâce à l’amour naissant pour la belle Catherine, le jeune homme abandonne peu à peu ses démons urbains pour renouer avec une existence plus authentique.

Autour du livre

Rédigé dans les années 80, au crépuscule de la vie d’Henri Vincenot, « Le maître des abeilles » constitue l’ultime volet d’une trilogie inachevée intitulée « Chroniques de Montfranc le haut ». Les circonstances de sa rédaction s’inscrivent dans une course contre la montre, l’auteur luttant contre la maladie qui l’emportera en 1985 avant qu’il ne puisse achever son triptyque.

Cette fable moderne oppose deux univers antagonistes : la frénésie urbaine et la sagesse rurale incarnée par un village bourguignon de dix-huit âmes. À travers le personnage de Balthazar, surnommé « le Mage », Vincenot donne corps à une figure récurrente dans son œuvre – celle du sage prédicateur, comme la Gazette dans « Le pape des escargots », le Tremblot dans « La billebaude » ou le Prophète dans « Les étoiles de Compostelle ». Ce personnage haut en couleur, qui découvre avec étonnement le mot « parking » et s’émerveille devant un autoradio, incarne une philosophie de vie centrée sur l’autarcie, le troc et le refus de la standardisation moderne.

La semaine sainte, période durant laquelle se déroule l’intrigue, permet à Vincenot d’entremêler culture païenne et spiritualité chrétienne, deux dimensions essentielles de l’identité bourguignonne qu’il célèbre. Le miel et les abeilles deviennent les vecteurs d’une renaissance, métaphore filée tout au long du récit à travers la transformation de Loulou, qui quitte sa « chrysalide morbide pour renaître et s’épanouir aux rayons de miel gorgés de soleil ».

Les critiques soulignent néanmoins certaines faiblesses : le personnage de Louis Châgniot s’efface rapidement, le rêve initial qui déclenche l’action n’est pas exploité, tandis que la guérison de Loulou apparaît quelque peu expéditive. Le caractère parfois réactionnaire des propos, notamment concernant la place des femmes dans la société des années 70, l’homosexualité et l’immigration, témoigne d’une vision du monde qui peut sembler datée.

Aux éditions FOLIO ; 157 pages.