Gillian Flynn, née le 24 février 1971 à Kansas City (Missouri), est une romancière et scénariste américaine spécialisée dans le thriller psychologique. Fille d’un professeur de cinéma, elle développe très tôt un goût pour les films comme « Alien », « Bonnie et Clyde » ou « Psychose ».

Après des études à l’Université du Kansas, elle obtient une maîtrise en journalisme à l’Université Northwestern. Elle travaille ensuite pendant une dizaine d’années comme critique pour le magazine Entertainment Weekly.

Sa carrière d’écrivaine démarre en 2006 avec « Sur ma peau » (Sharp Objects). Elle connaît un succès international avec son troisième roman « Les apparences » (Gone Girl, 2012), qui sera adapté au cinéma par David Fincher en 2014. Ses autres œuvres majeures incluent « Les lieux sombres » (2009) et la nouvelle « Nous allons mourir ce soir » (2014), qui lui vaut le Prix Edgar Allan Poe 2015.

Gillian Flynn est parfois critiquée pour sa représentation des personnages féminins, qu’elle défend en arguant qu’il est important que les femmes puissent également incarner des rôles de « méchants ». Elle vit actuellement à Chicago avec son mari Brett Nolan et leurs enfants.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

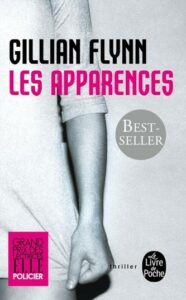

1. Les apparences (2012)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans une petite ville du Missouri, Nick et Amy Dunne s’apprêtent à fêter leurs cinq ans de mariage. Ce couple de trentenaires a quitté New York et leurs carrières de journalistes pour s’installer dans la ville natale de Nick, où il a ouvert un bar avec sa sœur jumelle. Le jour de leur anniversaire, Nick découvre leur maison sens dessus dessous : Amy a disparu sans laisser de trace.

L’enquête démarre. Les policiers accumulent les indices troublants, les médias s’emparent de l’affaire. Nick proclame son innocence mais son comportement soulève des questions. Le journal intime d’Amy raconte une toute autre version de leur histoire : celle d’un mariage qui s’effrite peu à peu, entre mensonges et trahisons. Qui dit la vérité ? Qui manipule qui ?

Autour du livre

Né des cendres d’un licenciement, « Les apparences » prend racine dans la Grande Récession américaine. Ancienne journaliste pour Entertainment Weekly, Gillian Flynn insuffle à son personnage de Nick Dunne sa propre expérience du chômage et le sentiment de désarroi qui en découle. « J’ai définitivement intégré ce sentiment d’agitation et de nervosité dans le personnage de Nick », confie-t-elle.

La genèse du livre s’inscrit dans une réflexion sur le mariage comme ultime mystère. Flynn cherche à déconstruire l’image idéalisée du couple à travers le prisme d’une narration duale, où chaque protagoniste livre sa version des faits. « On exhibe sa meilleure version pendant la période de séduction, tout en espérant que notre conjoint nous aimera avec nos défauts », théorise-t-elle.

Le contexte économique morose de 2012 imprègne chaque page : maisons invendables, commerces en faillite, villes fantômes du Midwest. Flynn crée un parallèle saisissant entre une Amérique vidée de sa substance et un mariage qui se délite. Cette métaphore sociale trouve un écho particulier auprès des lecteurs, propulsant le livre en tête des ventes avec plus de 20 millions d’exemplaires écoulés en 2019.

L’influence de « Chronique d’un scandale » de Zoë Heller et de « Qui a peur de Virginia Woolf ? » d’Edward Albee transparaît dans le traitement psychologique des personnages. Le dénouement, quant à lui, s’inspire de « Rosemary’s Baby ».

Le succès commercial s’accompagne d’une reconnaissance critique. Entertainment Weekly salue « un thriller ingénieux et venimeux », tandis que le New York Times compare Flynn à Patricia Highsmith. Pourtant, malgré ces éloges, « Les apparences » se heurte au plafond de verre des prix littéraires prestigieux, victime selon certains critiques d’un ostracisme envers le genre policier.

L’adaptation cinématographique par David Fincher en 2014, avec Ben Affleck et Rosamund Pike, prolonge ce succès. Reese Witherspoon, qui acquiert les droits pour 1,5 million de dollars, est particulièrement séduite par la force du personnage féminin et la structure non linéaire du récit.

Fait notable, Flynn brise les conventions en campant des personnages féminins moralement ambigus. Elle revendique cette approche comme profondément féministe, définissant le féminisme comme « la capacité d’avoir des personnages féminins qui soient mauvais ».

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 696 pages.

2. Sur ma peau (2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Chicago, années 2000. Camille Preaker travaille comme journaliste pour un modeste quotidien quand son patron l’envoie couvrir une affaire de meurtres à Wind Gap, sa ville natale du Missouri. Une fillette vient d’y disparaître, quelques mois après qu’une autre a été retrouvée morte, les dents arrachées. Pour Camille, ce retour forcé signifie aussi revoir sa mère Adora, une femme autoritaire qui l’a toujours rejetée, et rencontrer sa jeune demi-sœur Amma dont elle ignore tout.

L’enquête s’enlise rapidement dans cette petite ville étouffante où tous les habitants semblent dissimuler des secrets. Camille découvre peu à peu que ces meurtres résonnent étrangement avec son propre passé, marqué par la mort inexpliquée de sa sœur Marian et des années d’automutilation durant lesquelles elle a gravé des mots sur tout son corps. Pour identifier le meurtrier, elle devra d’abord comprendre les zones d’ombre de sa propre histoire familiale.

Autour du livre

Premier roman de Gillian Flynn, « Sur ma peau » naît dans les interstices du quotidien – écrit pendant les nuits et les week-ends alors que la romancière travaille comme journaliste pour Entertainment Weekly. Flynn doit jongler entre l’écriture d’articles au ton enjoué pour son employeur et la création d’une atmosphère « gothique » et sombre pour son roman, un contraste qui met en relief la noirceur du récit.

L’intrigue se déroule à Wind Gap, Missouri, une ville qui devient un personnage à part entière, un microcosme étouffant où les secrets familiaux se transmettent de génération en génération. La dimension psychologique se manifeste notamment à travers le personnage de Camille Preaker, dont le corps marqué de mots gravés dans la chair constitue une métaphore du poids des traumatismes familiaux. Cette incarnation physique de la souffrance psychologique s’inscrit dans une tradition littéraire qui rappelle certains aspects du gothique américain.

La relation mère-fille occupe une place centrale dans le récit, avec le syndrome de Münchhausen par procuration qui sert de toile de fond à une exploration des dynamiques toxiques familiales. La figure d’Adora, la mère, s’érige en archétype d’une certaine forme de violence féminine que Flynn tenait particulièrement à mettre en lumière. Dans l’un de ses blogs, elle écrit d’ailleurs : « Les bibliothèques regorgent d’histoires de générations d’hommes violents pris dans le cycle de l’agression. Je voulais écrire sur des femmes violentes. »

Le succès critique ne tarde pas à suivre la publication. Le Chicago Tribune salue « un premier roman qui se lit comme l’œuvre accomplie d’une professionnelle chevronnée ». Le Kansas City Star le considère comme « l’un des meilleurs et des plus troublants livres de mémoire récente ». Le Plain Dealer y voit davantage « un roman littéraire qu’un simple thriller ».

Les récompenses confirment cette reconnaissance : « Sur ma peau » remporte en 2007 le New Blood Fiction Dagger et l’Ian Fleming Steel Dagger de la Crime Writers’ Association, tout en étant nommé pour le Duncan Lawrie Dagger. L’adaptation en mini-série par HBO en 2018, avec Amy Adams dans le rôle de Camille Preaker, prolonge le succès du roman et lui offre une nouvelle vie à l’écran sous la direction de Jean-Marc Vallée.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 384 pages.

3. Les lieux sombres (2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans l’Amérique rurale des années 80, la petite Libby Day, sept ans, échappe de justesse à la mort. Sa mère et ses deux sœurs gisent, assassinées dans leur ferme du Kansas. Son frère Ben, un adolescent de quinze ans aux penchants sataniques, est condamné sur la foi de son témoignage. Cette nuit du 3 janvier 1985 scelle le destin des Day.

La trentaine venue, Libby survit tant bien que mal. Dépressive et marginale, elle vit des dons que son statut de victime lui rapporte encore. Un jour, le « Kill Club », un club de passionnés d’affaires criminelles, lui propose de l’argent pour enquêter sur cette nuit tragique. Ils sont convaincus de l’innocence de Ben. D’abord réticente, Libby finit par accepter. Ce qu’elle va découvrir va ébranler ses certitudes et la pousser à affronter son passé.

Autour du livre

Dans le sillage de l’hystérie collective autour des cultes sataniques qui a secoué les États-Unis durant les années 1980, Gillian Flynn déploie une trame narrative qui confronte ses lecteurs aux zones d’ombre de l’Amérique rurale. La précarité extrême, l’isolement social et les fantômes du passé s’entremêlent dans cette fresque sombre du Kansas profond qui a immédiatement séduit la critique et le public, comme en témoigne sa présence pendant deux semaines consécutives sur la liste des meilleures ventes du New York Times.

La force des « Lieux sombres » réside dans sa construction narrative à plusieurs voix qui dévoile progressivement la vérité sur le massacre de la famille Day. Le point de vue de Libby Day, survivante traumatisée devenue adulte dysfonctionnelle, s’entrecroise avec les récits du passé portés par sa mère Patty et son frère Ben. Cette structure permet de mettre en lumière les mécanismes sociaux et familiaux qui ont conduit à la tragédie : une ferme au bord de la faillite, une mère célibataire débordée, des enfants livrés à eux-mêmes.

Les thématiques sociales qui traversent le récit trouvent un écho particulier dans le contexte de la panique morale des années 1980. L’accusation de pratiques sataniques qui pèse sur Ben Day illustre la façon dont les préjugés et la peur collective peuvent condamner un innocent. Flynn déconstruit méthodiquement les apparences pour révéler une réalité plus complexe où chaque personnage dissimule sa part de secrets.

L’impact des « Lieux sombres » s’est traduit par de nombreuses distinctions, notamment le Black Quill Award dans la catégorie « Dark Genre Novel of the Year » décerné par Dark Scribe Magazine. Le roman a également été finaliste du prestigieux Ian Fleming Steel Dagger Award de la Crime Writers’ Association.

La réception critique souligne la maîtrise avec laquelle Flynn manipule les attentes du lecteur. Le dénouement, qui révèle un tueur inattendu et les véritables motivations du massacre, déjoue les conventions du genre tout en maintenant une cohérence narrative. L’autrice ne recule devant aucun aspect dérangeant de son histoire, allant jusqu’à inclure des scènes particulièrement brutales qui servent le propos sans jamais tomber dans la gratuité.

L’adaptation cinématographique de 2015 avec Charlize Theron dans le rôle de Libby Day a donné une nouvelle dimension à l’œuvre. Plus récemment, l’annonce en janvier 2024 d’une série limitée HBO, dont Flynn sera co-créatrice et co-showrunner, promet d’approfondir encore davantage les multiples couches de ce récit troublant.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 512 pages.