Elif Şafak (née Elif Bilgin) est une écrivaine turque de renommée internationale, née le 25 octobre 1971 à Strasbourg. Élevée par sa mère diplomate après le divorce de ses parents, elle passe son adolescence entre Madrid et Amman avant de retourner en Turquie.

Universitaire accomplie, elle est diplômée en relations internationales de l’université technique du Moyen-Orient d’Ankara et titulaire d’une thèse en sciences politiques. Sa carrière académique l’a menée à enseigner dans plusieurs universités américaines prestigieuses, notamment au Mount Holyoke College et à l’université du Michigan.

En tant qu’écrivaine, elle publie aussi bien en turc qu’en anglais. Son premier roman, « Pinhan » (1998), lui vaut le Prix Mevlana. Elle connaît la controverse avec « La bâtarde d’Istanbul » (2006), qui traite du génocide arménien et lui vaut des poursuites judiciaires en Turquie. « Soufi, mon amour » (2009) devient l’un de ses plus grands succès en Turquie.

Féministe engagée, cosmopolite et humaniste, son œuvre est profondément influencée par le soufisme et la culture ottomane. Elle mêle traditions romanesques orientale et occidentale, créant une œuvre à la fois locale et universelle. Résidant actuellement à Londres, elle est mariée au journaliste turc Eyüp Can, avec qui elle a deux enfants.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

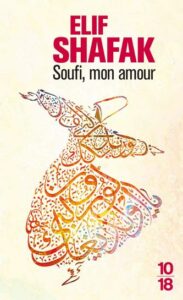

1. Soufi, mon amour (2009)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À l’aube de ses quarante ans, Ella Rubinstein mène une existence confortable mais monotone dans le Massachusetts. Mère de trois enfants, elle partage sa vie avec David, un dentiste qui ne cache plus ses infidélités. Pour briser la routine, elle accepte un poste de lectrice pour une agence littéraire. Sa première mission : évaluer un manuscrit intitulé « Doux Blasphème » signé par un certain Aziz Z. Zahara.

Ce manuscrit relate l’histoire de Shams de Tabriz, un derviche vagabond du XIIIe siècle, et sa rencontre avec le célèbre poète Rûmi. Dans la ville de Konya, alors en Anatolie, ces deux hommes nouent une amitié spirituelle intense qui bouleverse leur existence. Shams initie Rûmi au soufisme et à ses quarante règles de l’amour, une philosophie mystique qui prône la tolérance et le dépassement des conventions religieuses. Cette relation transforme Rûmi, l’érudit respecté, en un poète visionnaire – mais suscite aussi jalousie et incompréhension dans son entourage.

Ella se laisse peu à peu absorber par cette lecture qui fait écho à ses propres questionnements. Elle entame une correspondance avec l’auteur, Aziz, lui-même converti au soufisme. À travers leurs échanges épistolaires sur l’amour et la spiritualité, elle prend conscience du vide qui habite son mariage avec David, et de son besoin d’une vie plus authentique.

Autour du livre

Publié en 2009, ce roman d’Elif Shafak s’est écoulé à plus de 750 000 exemplaires en Turquie et en France. La BBC l’a classé parmi les 100 romans les plus influents de l’histoire dans la catégorie « Amour, Sexe & Romance ». En Turquie, sa couverture rose a suscité tant de débats qu’une version alternative grise a dû être imprimée pour les lecteurs masculins réticents. En entrelaçant deux époques et deux quêtes spirituelles, Shafak transcende les clichés du roman sentimental pour interroger la nature même de l’amour – qu’il soit divin ou terrestre.

Aux éditions 10/18 ; 480 pages.

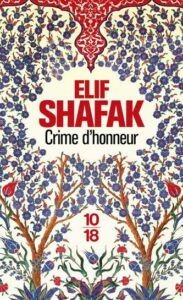

2. Crime d’honneur (2013)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Londres, 1992. Esma s’apprête à accueillir son frère Iskender qui sort de prison après avoir purgé sa peine pour le meurtre de leur mère Pembe. Un crime d’honneur qui trouve ses racines dans l’histoire de leur famille, bien avant leur naissance.

Tout commence dans un village kurde près de l’Euphrate avec la naissance de jumelles, Pembe et Jamila, septième et huitième filles d’une mère qui ne rêvait que d’avoir un fils. Des années plus tard, Pembe épouse Adem et part vivre à Londres avec leurs enfants : Iskender, qu’elle chérit comme un sultan, Esma et le petit dernier Yunus. Dans cette Angleterre des années 1970 secouée par le mouvement punk, la famille cherche sa place. Mais quand Adem déserte le foyer, le jeune Iskender se sent investi d’une mission : préserver l’honneur de la famille.

Le récit, qui donne la parole à un personnage différent à chaque chapitre, navigue entre le Kurdistan, Istanbul et Londres, entre les années 1940 et 1990, dévoilant peu à peu les événements qui ont mené au drame.

Autour du livre

Lauréat du Prix Relay des voyageurs 2013, ce livre a soulevé un vaste débat en Turquie sur les notions de famille, de liberté et de pardon. À travers cette saga familiale qui s’étend sur trois générations, Elif Shafak questionne la place des femmes, le poids de l’héritage culturel, les défis de l’immigration.

Aux éditions 10/18 ; 504 pages.

3. L’Île aux arbres disparus (2022)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

2010. Une adolescente de seize ans, Ada, hurle pendant près d’une minute pendant un cours d’histoire à Londres. Ce cri inexpliqué cristallise les non-dits qui entourent son histoire familiale : fille unique d’un père grec et d’une mère turque originaires de Chypre, elle vient de perdre cette dernière et ne sait presque rien de ses racines.

L’histoire de ses parents se dévoile peu à peu : en 1974 à Chypre, Kostas et Defne s’aiment en secret malgré les tensions entre leurs communautés. Ils se retrouvent dans une taverne locale, « Le Figuier heureux », refuge de leur amour interdit. Quand la guerre civile éclate, Kostas s’exile à Londres, emportant avec lui une bouture du figuier sous lequel ils s’aimaient. Des années plus tard, Defne le rejoint, mais leur passé reste tabou.

À Londres, en 2010, alors qu’une tempête s’annonce, l’arrivée inattendue de la tante d’Ada va faire ressurgir les secrets enfouis. Le roman oscille entre ces deux temporalités, enrichies par un narrateur inattendu : le figuier lui-même, observateur millénaire des folies des hommes.

Autour du livre

La singularité de ce roman tient à ce choix audacieux de donner la parole à un arbre, témoin séculaire des drames. Cette perspective originale permet d’aborder les thèmes de l’exil, de la transmission intergénérationnelle des traumatismes et des ravages écologiques, sans jamais tomber dans le didactisme. Le livre a reçu un accueil critique enthousiaste et s’est imposé comme l’un des textes marquants d’Elif Shafak.

Aux éditions J’AI LU ; 480 pages.

4. La bâtarde d’Istanbul (2006)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

À Istanbul, la famille Kazanci vit sous le poids d’une malédiction qui emporte tous ses hommes avant leur quarantième année. Ne restent que des femmes : Petite-Ma la grand-mère, ses filles excentriques, et Zeliha qui élève seule Asya, née d’un père inconnu. Le seul homme encore vivant, Mustafa, s’est exilé en Arizona où il a épousé Rose, une Américaine divorcée d’un Arménien avec qui elle a eu une fille, Armanoush.

Entre ces deux jeunes filles que tout semble opposer va naître une amitié inattendue quand Armanoush, en quête de ses racines arméniennes, débarque à Istanbul. Dans la famille qui l’accueille sans connaître ses origines, elle découvre une culture proche de la sienne, mais aussi le déni qui entoure encore le génocide de 1915. Cette rencontre va faire émerger des secrets inavouables enfouis depuis des générations.

Autour du livre

La publication de ce livre en 2006 a valu à Elif Shafak d’être poursuivie en justice pour « insulte à l’identité nationale turque », un délit passible de trois ans de prison. Le procès, qui s’est soldé par un acquittement, a attiré l’attention internationale sur les tensions qui persistent en Turquie autour de la reconnaissance du génocide arménien. En 2015, le roman a été adapté pour le théâtre en Italie sous le titre « La Bastarda Di Istanbul ».

Aux éditions 10/18 ; 384 pages.

5. 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange (2020)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Istanbul, 1990. Le corps sans vie de Tequila Leila gît dans une benne à ordures. Durant les 10 minutes et 38 secondes qui suivent l’arrêt de son cœur – le temps que met son cerveau à s’éteindre définitivement – la jeune prostituée revit les moments clés de son existence. Les souvenirs affleurent, stimulés par des odeurs et des saveurs : le ragoût de chèvre épicé préparé pour la naissance de son frère, la cire au citron des séances d’épilation entre femmes, le café au cardamome partagé avec un étudiant dans son bordel.

Le récit remonte jusqu’à l’enfance de Leila dans un village d’Anatolie, où elle grandit au sein d’une famille traditionnelle minée par les non-dits. Victime d’abus, elle s’enfuit à 16 ans vers Istanbul. Dans cette ville qui accueille « tous les mécontents et les rêveurs », elle trouve refuge dans la prostitution mais aussi dans l’amitié de cinq marginaux : une transsexuelle, une naine, une Somalienne, une chanteuse et son ami d’enfance. Ensemble, ils forment une famille de cœur qui la soutiendra jusqu’à sa fin tragique.

Autour du livre

Ce onzième roman d’Elif Shafak dresse un portrait sans concession de la société turque des années 1950 à 1990, à travers le destin d’une femme qui refuse de se plier aux diktats patriarcaux. Les thèmes abordés – condition féminine, répression politique, montée de l’intégrisme – ont valu à Elif Shafak une nouvelle mise en cause par les autorités turques pour « obscénité ». Déjà poursuivie en 2006 pour avoir mentionné le génocide arménien dans « La bâtarde d’Istanbul », la romancière vit aujourd’hui en exil à Londres. Shortlisté pour le Booker Prize 2019, ce texte confirme la place d’Elif Shafak parmi les voix majeures de la littérature contemporaine.

Aux éditions J’AI LU ; 482 pages.

6. Trois filles d’Ève (2016)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Istanbul, 2016. Alors qu’elle se rend à un dîner dans une luxueuse villa du Bosphore, Peri, une bourgeoise stambouliote, se fait voler son sac à main. Dans la bagarre qui s’ensuit, une photo s’échappe du sac. Elle montre trois jeunes filles et leur professeur devant la bibliothèque d’Oxford. Cette photo va la replonger quinze ans en arrière, quand elle était étudiante en Angleterre.

Fille d’un père athée et d’une mère pieuse jusqu’au fanatisme, Peri a grandi dans une Istanbul des années 1980 marquée par les tensions politiques et religieuses. À Oxford, elle trouve refuge dans le séminaire du controversé professeur Azur, qui enseigne sur Dieu. Elle s’y lie d’amitié avec Shirin, une Iranienne rebelle qui rejette toute religion, et Mona, une Américano-égyptienne qui porte le voile avec fierté. Eles forment un trio surnommé « la Pécheresse, la Croyante et la Déboussolée ». Mais un événement traumatisant va l’obliger à quitter l’université et à rentrer en Turquie.

Autour du livre

Seizième roman d’Elif Shafak paru en juin 2016 aux éditions Doğan Kitap, « Trois filles d’Ève » met en lumière les complexités de la société turque contemporaine. L’alternance entre deux périodes – l’Istanbul des années 1980 et celui de 2016 – souligne l’évolution d’une ville et d’un pays pris entre modernité et traditions. La construction narrative en miroir permet de tisser des liens entre le destin individuel de Peri et les transformations sociétales profondes que traverse la Turquie.

À travers le trio formé par Peri, Shirin et Mona – surnommées « la Déboussolée, la Pécheresse et la Croyante » – Elif Shafak questionne les différentes manières de vivre l’islam au féminin. Ces trois figures incarnent chacune une voie possible : le doute permanent, le rejet total ou l’acceptation réfléchie. Le personnage d’Azur, professeur controversé qui enseigne sur Dieu plutôt que sur les religions, catalyse leurs interrogations et cristallise les tensions entre foi et raison.

Le microcosme de la haute société stambouliote dépeint lors du dîner mondain révèle les contradictions d’une élite qui navigue entre conservatisme religieux et capitalisme débridé. Les conversations des convives exposent les fractures d’un pays où « l’État – avec un E majuscule – était l’alpha et l’oméga de toute chose ». La bourgeoisie y apparaît « comme un enfant terrorisé par son père – l’éternel patriarche ».

« Trois filles d’Ève » aborde frontalement des sujets sensibles comme la place des femmes dans l’islam, le fanatisme religieux ou la corruption des élites, dans la lignée des précédents ouvrages engagés d’Elif Shafak comme « La bâtarde d’Istanbul ».

Aux éditions J’AI LU ; 576 pages.

7. L’architecte du sultan (2015)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Istanbul, XVIe siècle. À douze ans, Jahan débarque clandestinement dans la capitale ottomane en compagnie de Chota, un éléphant blanc destiné au sultan Soliman le Magnifique. Le jeune garçon, qui s’est improvisé cornac, intègre la ménagerie du palais impérial où il noue une relation privilégiée avec l’animal. Sa présence attire l’attention de la princesse Mihrimah, fille unique du sultan, dont il tombe éperdument amoureux malgré l’impossible nature de cette idylle.

Le destin de Jahan bascule lorsqu’il croise la route de Sinan, l’architecte en chef de l’empire. Impressionné par les talents de dessinateur du jeune homme, celui-ci le prend comme apprenti aux côtés de trois autres élèves. Sous la tutelle de ce maître visionnaire, Jahan participe à l’édification des plus grandes mosquées d’Istanbul. Mais dans les coulisses du pouvoir, les intrigues et les rivalités se multiplient, menaçant aussi bien son mentor que ses propres ambitions.

Autour du livre

Au carrefour de l’Histoire et de la fiction, « L’architecte du sultan » fait revivre l’Istanbul du XVIe siècle sous le règne de trois sultans successifs : Soliman le Magnifique, Sélim II et Mourad III. Le choix d’une narration non-chronologique, assumé par l’autrice qui prend certaines libertés avec les dates historiques, permet de tisser une trame autour de personnages à la fois réels et imaginaires.

La figure centrale de Sinan, architecte impérial ayant réellement existé et mort presque centenaire en 1588, incarne une vision universaliste de l’architecture. Pour lui, chaque construction transcende les différences religieuses et culturelles : la coupole devient le symbole d’une humanité unifiée sous un même ciel. Cette métaphore architecturale traverse l’ensemble du récit et résonne avec le contexte politique contemporain de l’écriture du roman, notamment les manifestations du parc Gezi en 2013. L’Istanbul ottoman dépeint par Shafak s’oppose en effet à toute vision nationaliste étroite : la ville apparaît comme un creuset multiculturel où cohabitent musulmans, chrétiens, juifs et de nombreuses autres communautés.

Le personnage fictif de Jahan, apprenti architecte d’origine anatolienne se faisant passer pour un Indien, permet d’interroger les thèmes de l’identité et du mensonge. Sa relation avec l’éléphant blanc Chota illustre une forme de pureté et d’innocence qui contraste avec les intrigues du palais. Le roman questionne également le rôle de l’art et de l’architecture face au pouvoir : si Sinan reste politiquement neutre, son apprenti Davud dénonce la manière dont les conquêtes militaires financent les grands projets architecturaux.

L’accueil critique s’avère contrasté selon les pays : salué par la presse anglophone qui y voit le meilleur roman de Shafak, le livre reçoit un accueil plus mitigé en Turquie. Cette réception divergente témoigne peut-être des tensions autour de l’héritage ottoman dans la Turquie contemporaine. « L’architecte du sultan » est néanmoins sélectionné en 2015 pour le prestigieux Royal Society of Literature Ondaatje Prize.

La construction du récit en épisodes successifs, à la manière d’un conte oriental, permet de mêler plusieurs genres : roman historique, roman d’apprentissage et thriller se conjuguent pour créer une œuvre aux multiples niveaux de lecture. L’attention portée aux détails architecturaux et à la vie quotidienne dans l’Istanbul ottoman du XVIe siècle s’accompagne d’une réflexion plus large sur le pouvoir de l’art et la possibilité d’une coexistence harmonieuse entre les cultures.

Aux éditions J’AI LU ; 704 pages.