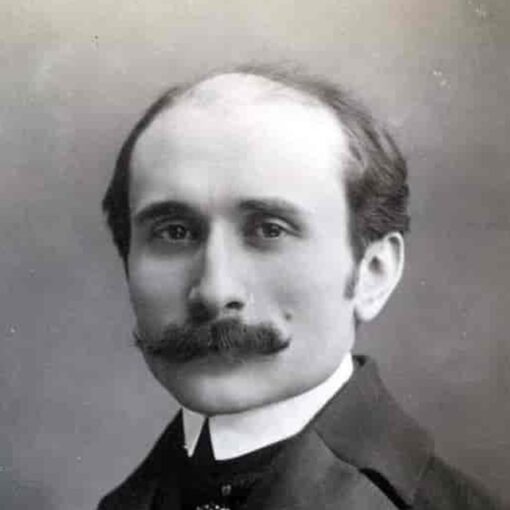

Brian Wilson Aldiss (18 août 1925 – 19 août 2017) est l’un des écrivains britanniques de science-fiction les plus influents du XXe siècle. Né à Dereham dans le Norfolk, il commence à écrire des histoires dès l’âge de trois ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert dans l’armée britannique en Birmanie, une expérience qui influencera plus tard certaines de ses œuvres comme « Le Monde Vert ».

Après la guerre, il travaille comme libraire à Oxford tout en commençant à publier des nouvelles de science-fiction. Son premier livre, « The Brightfount Diaries » (1955), est suivi de nombreux romans et recueils qui lui valent une reconnaissance internationale. Parmi ses œuvres majeures figurent la trilogie « Helliconia », « Le Monde Vert » (prix Hugo 1962) et la nouvelle « Les Supertoys durent tout l’été », adaptée au cinéma par Steven Spielberg sous le titre « A.I. Intelligence artificielle ».

Aldiss est également un critique et historien important du genre, notamment avec son ouvrage de référence « Trillion Year Spree » (prix Hugo 1987). Il est nommé Grand Master par la Science Fiction Writers of America en 1999 et fait officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) en 2005 pour services rendus à la littérature.

Marié deux fois – d’abord à Olive Fortescue (1948-1965), puis à Margaret Christie Manson (1965-1997) – il a quatre enfants. Brian Aldiss décède le 19 août 2017 à Oxford, au lendemain de son 92e anniversaire, laissant derrière lui une œuvre considérable comprenant plus de 80 livres et 300 nouvelles.

Voici notre sélection de ses romans majeurs.

1. Helliconia – Le Printemps d’Helliconia (1982)

![]()

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Sur Helliconia, planète orbitant autour de deux soleils, les saisons s’étendent sur des siècles. Après 500 ans d’hiver glacial, le printemps s’annonce enfin. Pour ses habitants, humains primitifs et Phagors – créatures humanoïdes adaptées au froid – ce changement climatique titanesque bouleverse l’ordre établi. Les hommes ont perdu la mémoire de leur histoire millénaire, ne conservant que quelques légendes transmises oralement.

Le récit suit d’abord le jeune Yuli, qui après avoir perdu son père lors d’une attaque de Phagors, trouve refuge dans la cité souterraine de Pannoval. Formé par des prêtres, il finit par s’enfuir avec quelques hérétiques vers Oldorando, une cité de pierre où sa descendance s’établira. Au fil des générations, le réchauffement transforme la société : domestication des animaux, création d’une monnaie, évolution des croyances. Mais ce progrès a un prix : une étrange maladie, la fièvre osseuse, décime la population tandis que les tensions avec les Phagors s’intensifient.

En orbite, des scientifiques terriens étudient cette planète-laboratoire, témoins muets d’une expérience cosmique où les cycles naturels façonnent inexorablement le destin des civilisations.

Autour du livre

Premier volet d’une trilogie qui a marqué la science-fiction des années 1980, « Le Printemps d’Helliconia » se distingue par son ambition scientifique exceptionnelle. Des professeurs de l’Université d’Oxford ont contribué à la conception de cet univers, apportant leur expertise en astronomie, géologie, climatologie et biologie pour créer un monde d’une cohérence remarquable.

Cette rigueur scientifique transparaît dans la construction même du système stellaire binaire et de ses implications climatiques. La double orbite d’Helliconia – autour de son soleil Batalix en 480 jours et avec Batalix autour de Freyr en 1825 petites années – engendre des saisons séculaires qui structurent l’évolution des civilisations. Ce cycle titanesque dépasse l’entendement humain : les habitants d’Helliconia ne peuvent en garder la mémoire, ce qui les condamne à revivre perpétuellement les mêmes cycles d’apogée et de décadence.

Brian Aldiss s’éloigne des conventions du genre en privilégiant la fresque historique aux rebondissements spectaculaires. La station orbitale terrienne Avernus, qui observe la planète sans intervenir, symbolise cette approche distanciée, presque anthropologique. Les critiques comparent souvent cette œuvre à « Dune » de Frank Herbert, bien que la démarche diffère : là où Herbert construit une épopée mystique et politique, Aldiss propose une méditation sur l’impact des cycles naturels sur les sociétés.

Cette approche singulière a valu au livre de nombreuses distinctions : Prix British Science Fiction du meilleur roman en 1982, Prix John-Wood-Campbell Memorial en 1983, Prix Kurd-Laßwitz du meilleur roman étranger en 1984. La traduction finnoise de la trilogie complète recevra même le Prix Tähtivaeltaja en 1990.

L’originalité du « Printemps d’Helliconia » réside aussi dans sa structure narrative qui entremêle plusieurs échelles temporelles. Le destin des personnages s’inscrit dans une temporalité qui les dépasse, où chaque action individuelle participe à une lente mutation sociale et environnementale. Cette tension entre le temps humain et le temps géologique confère au récit sa profondeur philosophique.

Aux éditions LE LIVRE DE POCHE ; 507 pages.

2. Croisière sans escale (1958)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Roy Complain mène une existence rude de chasseur dans une société tribale gouvernée par des règles strictes et une religion étrange qui prône l’égoïsme et la colère. Son univers se limite à quelques coursives envahies par une jungle artificielle de « poniques », des plantes à croissance rapide qui servent à la fois de nourriture et de matériau. L’enlèvement de sa compagne Gwenny le pousse à rejoindre une expédition menée par Marapper, un prêtre convaincu qu’il existe un mystérieux « Territoire de l’Avant ».

Leur périple les confronte à des découvertes bouleversantes : d’autres tribus aux cultures différentes, des « Géants » qui apparaissent et disparaissent sans explication, et même des rats intelligents armés d’outils. Petit à petit, une vérité stupéfiante émerge : ils vivent tous dans un gigantesque vaisseau spatial parti coloniser une planète lointaine. Une pandémie causée par un acide aminé alien a provoqué l’effondrement de leur civilisation, effaçant en vingt-trois générations tout souvenir de leur mission originelle.

Autour du livre

D’abord publié sous forme de nouvelle dans le magazine Science Fantasy en décembre 1955, « Croisière sans escale » devient en 1958 le premier roman de Brian Aldiss. Cette genèse en deux temps lui permet d’affirmer son talent dans la science-fiction britannique naissante. Le British Science Fiction Association Award lui décerne rétrospectivement en 2008 le prix du meilleur roman de 1958, confirmant sa place dans le panthéon du genre.

À travers cette société qui a régressé technologiquement, Aldiss soulève des questions fondamentales sur la transmission du savoir et la permanence des civilisations. La religion étrange de la tribu Greene, mélange de psychanalyse dévoyée et de mythologie spatiale, illustre comment une culture peut se transformer et se réinventer face à l’oubli. Le décalage entre les vestiges technologiques et le niveau tribal des personnages crée une tension narrative constante.

La force du récit réside dans sa construction progressive des révélations. Le lecteur comprend avant les personnages qu’ils évoluent dans un vaisseau spatial, ce qui lui donne une position privilégiée pour observer leur lente prise de conscience. Les différentes micro-sociétés rencontrées, leurs croyances diverses et leurs interprétations des « Géants » ou des « Hors-Venus » dessinent une mosaïque sociale complexe.

Considéré comme un classique par les ouvrages de référence comme « Les 100 principaux titres de la science-fiction » d’Annick Beguin ou « Le science-fictionnaire » de Stan Barets, « Croisière sans escale » a marqué son époque. Jacques Sadoul le qualifie de « réussite de premier ordre à mettre au compte de la jeune science-fiction britannique ». Sa réédition en 2000 dans la collection SF Masterworks, avec quelques révisions de l’auteur, confirme sa pérennité. Traduit en français, allemand, danois et bien d’autres langues, il continue d’influencer la science-fiction contemporaine par sa réflexion sur l’isolement, la mémoire collective et la nature cyclique des civilisations.

Aux éditions FOLIO ; 416 pages.

3. Le Monde Vert (1962)

Disponible sur Amazon Disponible à la Fnac

Résumé

Dans un avenir extrêmement lointain, la Terre a cessé de tourner sur elle-même, figeant une moitié de sa surface dans une lumière perpétuelle. Sur sa face constamment éclairée s’étend un enfer végétal où des plantes géantes, devenues prédatrices, dominent un écosystème cauchemardesque. Les humains, réduits à quelques centimètres de hauteur, survivent en petites tribus dans les frondaisons d’un banian colossal qui recouvre un continent entier.

Le récit débute lorsque Lily-yo, cheffe d’une de ces tribus, décide d’envoyer les adultes vieillissants vers la Lune à bord de cosses végétales, accrochées aux toiles tendues entre les deux astres par d’énormes araignées-plantes. Gren, un jeune homme resté sur Terre, se sépare du groupe avec sa compagne Poyly. Il va peu à peu découvrir les mystères de ce monde hostile.

Autour du livre

Face à la crise climatique des années 1960, « Le Monde Vert » de Brian Aldiss anticipe avec acuité les mutations de notre biosphère. Son scénario d’une végétation devenue dominante sur une Terre transformée en serre géante résonne particulièrement aujourd’hui. Les créatures hybrides mi-plantes mi-animales qui peuplent ce futur lointain témoignent d’un imaginaire luxuriant, entre science-fiction et conte philosophique sur l’adaptation du vivant.

Cette fable écologique se distingue par son caractère composite. D’abord publiée sous forme de cinq nouvelles dans The Magazine of Fantasy & Science Fiction en 1961, elle conserve une structure épisodique qui alterne scènes d’action intense et moments de stupéfaction devant les prodiges de cette nature hostile. Le prix Hugo obtenu en 1962 pour la meilleure nouvelle courte consacre cette narration atypique.

Les réactions critiques à sa sortie soulignent la singularité du projet. James Blish condamne ses libertés prises avec les lois de la physique, notamment l’improbable liaison entre Terre et Lune par des toiles d’araignées végétales. L’éditeur américain consulte même des experts qui confirment l’impossibilité scientifique du concept. Pourtant, séduit par la puissance des images, il publie quand même l’œuvre – d’abord sous le titre « The Long Afternoon of Earth » dans une version tronquée, puis dans son intégralité en 1976.

L’influence de cet univers se prolonge bien au-delà de sa parution. Le jeu de rôle Gamma World s’en inspire directement en 1978, comme le mentionne la préface. Carlos Giménez l’adapte également en bande dessinée sous le titre « Hom », preuve de la force visuelle de ses descriptions. La mélancolie qui imprègne ce crépuscule de l’humanité marque durablement les lecteurs : certains témoignent avoir mis des années à se remettre de l’atmosphère oppressante qui s’en dégage.

L’originalité du « Monde Vert » tient aussi à son traitement des personnages. Ces humains miniatures, revenus à un stade tribal, portent en eux une poésie primitive qui contraste avec les créatures sophistiquées qui les entourent. Leur lutte pour la survie dans ce monde végétal devenu fou interroge la place de notre espèce dans l’évolution du vivant, thème qui préoccupe encore la science-fiction contemporaine.

Aux éditions FOLIO ; 336 pages.